Armoiries des comtes

von Lichtenberg

jusqu'en 1480

d'après le Codex Cotta

|

[ Agrandir ]

Armoiries des comtes

von Hanau-Lichtenberg

après 1480.

|

Devise des Hanau :

Hanau alt's, Gott erhalt's !

Hanau alt's, In Ehren b'halt's !

Armoiries du landgraviat de Hesse-Darmstadt

|

|

Seigneurie de Lichtenberg (>1480)

Les seigneurs de Lichtenberg sont issus des seigneurs de Huneburg, landgraves de Basse-Alsace au XIIe siècle et prévôts de l'abbaye de Neuwiller-les-Saverne, possessions de l'évêché de Metz. Ils héritent de cette prévôté en 1249 et se constituent une seigneurie autour de cette abbaye ; dans les environs de leur château de Lichtenberg et de la bourgade de Bouxwiller. En 1332, les seigneurs de Lichtenberg achètent avec un certain nombre de villages, dont Hatten, et de droits.

Armoiries

En Alsace, les armoiries des comtes von Lichtenberg blasonnent : d'argent au lion à la queue fourchue de sable, lampassé de gueules, à la bordure du même ; cimier à une tête et col de cygne d'argent ; jusqu'en 1480.

et celles des comtes von Hanau-Lichtenberg : écartelé au 1er et au 4e : d'or à trois chevrons de gueules (Hanau), au 2e et 3e : d'argent au lion de sable, à la bordure de gueules (Lichtenberg) ; cimier à un cygne issant et contourné d'argent (Hanau), lambrequins d'or et de gueules. En 1480, Philippe Ier de Hanau prend le titre de Comte de Hanau-Lichtenberg ; son fils Philippe II crée de nouvelles armoiries, associant en quartiers les chevrons de gueules sur fond d’or de Hanau au lion noir sur fond d’argent bordé de rouge de Lichtenberg, en usage jusqu'en 1570. Les descendants ont modifiés l'écu en fonction de leurs possessions, titres et mariages. En 1736, le comté entre dans le langraviate de Hesse-Darmstdt.

Comté de Hanau - Lichtenberg (1480-1792)

La seigneurie de Lichtenberg, un fief impérial, devient à partir de 1480 le comté de Hanau-Lichtenberg. Car, Anna von Lichtenberg (1442-1474), l'une des deux filles héritières de Ludwig V von Lichtenberg (1417-1474), a épousé le comte Philipp Ier der Ältere de Hanau-Babenhausen (1417-1480). Aussi, après la mort du dernier Lichtenberg, Jakob von Lichtenberg (1416-1480) et frère de Ludwig V, il y eu partage des biens : Philipp Ier hérite des bailliages de Bouxwiller, capitale du nouveau comté qui prend le nom de Hanau-Lichtenberg, de Hatten, de Lichtenau, de Neuweiler, de Niederbronn, de Pfaffenhofen, de Westhofen et de Wolfisheim, tandis que ceux de Brumath et Willstätt sont en copropriété avec la branche Zweibrücken-Bitsch (Deux-Ponts-Bitche).

Un diplôme du 22 février 1368 de l’empereur Charles IV, accorde à Ulrich III, seigneur de Hanau, et à ses héritiers qui deviendront comtes d’Empire en 1429, le privilège de battre monnaie. Philippe V reprendra l’initiative d’une deuxième démarche et le 3 mai 1587 la Diète lui accorde le droit de battre monnaie. Les ateliers monétaires alsaciens qui ont travaillé pour les comtes de Hanau-Lichtenberg sont : Woerth, de 1587-1633 ; Ingwiller, de 1595-1599 ; Bouxwiller, de 1659-1673.

Le comte Philipp IV von Hanau-Lichtenberg (1514-1590), après avoir pris ses fonctions en 1538, appela auprès de lui le prédicateur Diebold Groscher, un ami de Luther,mais ce n'est qu'après la mort de sa pieuse épouse Eleonora von Fürstenberg (1523-1544), qu'il introduit la Réforme dans le comté. Celle-ci est d'abord de caractère bucérien par Martin Bucer lui-même et d'autres pasteurs de Strasbourg, puis luthéranisme d'après la Confession d'Augsbourg vers 1570.

Après la guerre de Trente Ans qui fut une véritable catastrophe en détruisant de nombreux villages qui ne se sont jamais relevés de leurs ruines. Pour repeupler le pays désert, les comtes de Lichtenberg appelèrent des colons suisses ou allemands protestants comme eux.

Dernier représentant mâle de la famille Hanau-Lichtenberg, le comte Johann Reinhard III est mort en 1736. Aussi, suite au mariage de sa fille unique, Charlotte (1700-1726), avec le prince héréditaire Ludwig VIII von Hesse-Darmstadt (1691- 1768) , le comté de Hanau-Lichtenberg passe par héritage au landgraviat de Hesse-Darmstadt. Le comté était divisé en 15 bailliages, dont 10 sont situés en Alsace, avec la ville de Bouxwiller pour chef-lieu. En 1789, les possessions alsaciennes sont les suivantes (en 1792, elles deviennent française) :

- bailliage de Westhoffen : Allenwiller, Balbronn, Hengwiller, Haberacker, Reinhardsmunster, Traenheim (en partie), Westhoffen et Wolschheim ;

- bailliage de Wolfisheim : Hangenbieten et Wolfisheim ;

- bailliage de Brumath : Bietlenheim, Brumath, Eckwersheim, Geudertheim (en partie), Gries, Hœrdt, Krautwiller, Kurtzenhausen, Mittelhausen, Waltenheim-sur-Zorn et Weitbruch ;

- bailliage de Kutzenhausen : Feldbach, Hoelschloch, Lobsann (pour moitié), Mattstall, Merkwiller, Niederkuntzenhausen et Oberkutzenhausen ;

- prévôté d'Offendorf : Drusenheim, Herrlisheim, Oberhoffen-sur-Moder, Offendorf et Rohrwiller ;

- bailliage de Bouxwiller : Bosselshausen, Bouxwiller, Durningen, Duntzenheim, Ernolsheim, Geiswiller, Gimbrett, Gottesheim, Griesbach, Hattmatt, Hohatzenheim, Hohfrankenheim, Imbsheim, Issenhausen, Kirrwiller, Melsheim, Menchhoffen, Niedersoultzbach, Printzheim ou Breunsheim, Reitwiller, Riedheim, Ringendorf, Uttwiller, Wickersheim, Wilshausen, Wœllenheim et Zœbersdorf ;

- bailliage de d'Ingwiller : Boxmuhle, Fuchsthal, Fullengarten, Ingenheim, Ingwiller, Kindsbrunnen, Lichtenberg, Mellich, Mietesheim, Neuwiller-lès-Saverne, Obersoultzbach, Reipertswiller, Schillersdorf, Schussersthal, Seelhoff, Wimmenau et Zell-im-Thal ;

- bailliage de Pfaffenhoffen : Alteckendorf, Bischholtz, Engwiller, Niedermodern, Oberaltorf, Obermodern, Offwiller, Pfaffenhoffen, Schalkendorf et Schwindratzheim ;

- bailliage de Wœrth : Dieffenbach, Eberbach, Goersdorf, Griesbach (pour un tiers), Lampertsloch, Lindel, Mitschdorf, Morsbronn, Niedersteinbach, Obersteinbach, Oberdorf, Pfaffenbronn , Preuschdorf, Spachbach, Wengelsbach et Wœrth ;

- bailliage de Hatten : Buhl, Hatten, Kuhlendorf, Leiterswiller, Niederbetschdorf, Oberbetschdorf, Reimerswiller, Rittershoffen et Schwabwiller.

[pour les noms en gras voir la page Origine

] ]

|  |

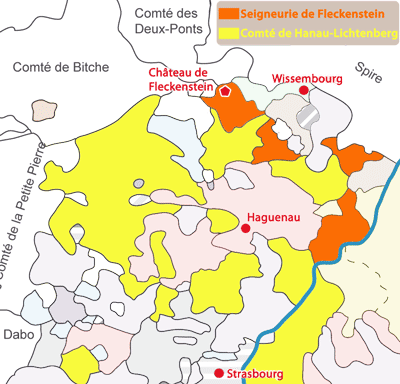

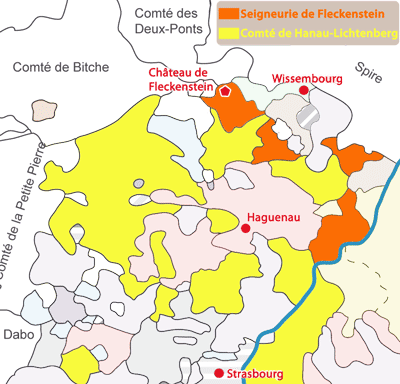

A. Carte en 1500 des deux principales possessions dont certaines de nos familles étaient des sujets : la seigneurie de Fleckenstein et le comté de Hanau-Lichtenberg (d'après Scott, 2009, à voir plus plus de détails). Cette carte confirme le patch-work historico-politique de l'Alsace (voir  ). Les couleurs sont spécifiques pour chaque des deux cartes, les auteurs étant différents. ). Les couleurs sont spécifiques pour chaque des deux cartes, les auteurs étant différents. |

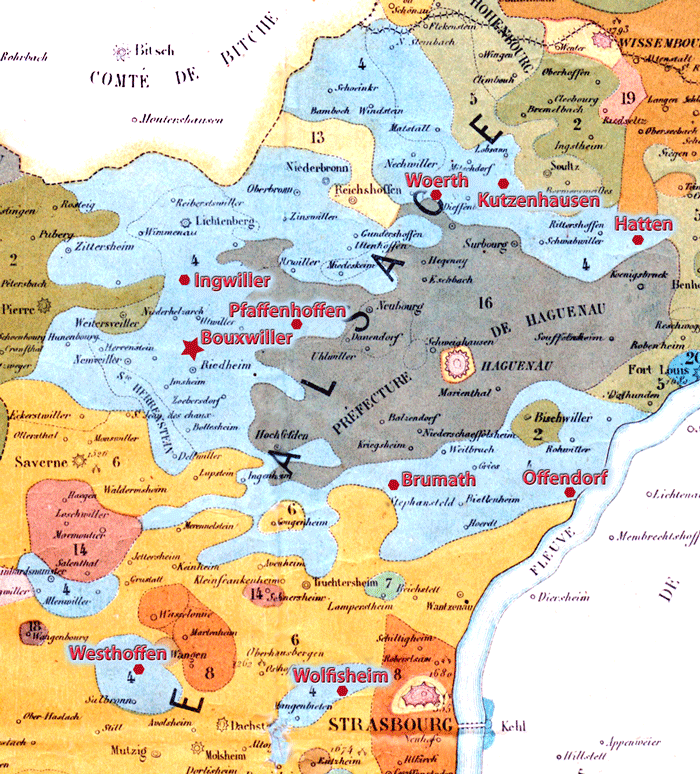

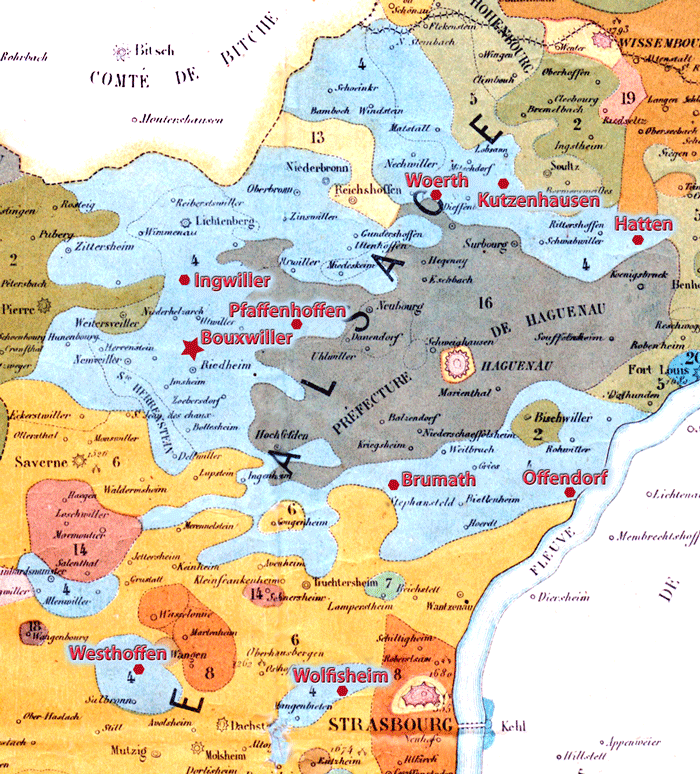

B. Localisation des bailliages du landgraviat de Hesse-Darmstadt en Alsace, correspondant au comté de Hanau-Lichtenberg après 1736: sur fond bleu clair et numérotés 4 (d'après un extrait de la carte historique de l'Alsace de Hallez-Claparède, éditée en 1859).

Cliquez sur la carte pour l'agrandir  |

Quelques possessions

Le château du Falkenstein se situe dans la commune française de Philippsbourg et le département de la Moselle, au cœur des Vosges du Nord. Ce château semi-troglodyte domine la vallée de la Zinsel ; il date du XIe siècle. Entre 1570 et 1605 éclate un conflit entre les Hanau-Lichtenberg et le duché de Lorraine, au terme duquel le Falkenstein revient aux Hanau-Lichtenberg en 1606. En 1609 pourtant, l'empereur germanique investit le duc de Lorraine Henri II du fief de Falkenstein, qui restera désormais dans cette Maison. En 1623, le château est ruiné par les troupes de Mansfeld durant la guerre de Trente Ans, et, en 1676-1677, a lieu sa destruction définitive par les troupes françaises de Montclar.

Le château fort de Lichtenberg, cité dès 1206, une forteresse imposante à la hauteur des ambitions des Hanau-Lichtenberg, se distingue des autres châteaux des Vosges du Nord par son histoire longue de sept siècles, l'importance de ses vestiges et la qualité exceptionnelle de son environnement paysager. En 1678, le château est pris par les troupes de Louis XIV, dirigées par le Maréchal de Créqui. Une partie de l’Alsace est à ce moment-là rattachée au Royaume de France. Le château qui n’a pas été détruit est transformé en forteresse. Lors de la guerre de 1870, opposant les Français aux Prussiens, la forteresse fut bombardée et incendiée et laissée à l’état de ruine.

Le château fort de Lichtenberg, ou Heinrichsburg,

d'après M. Merian, gravure sur cuivre de 1663.

Les seigneurs de Lichtenberg font construire le château du Wasenbourg au milieu du XIIIe siècle. Ils rachètent en 1332 au comte d'Alsace le château du Grand-Arnsberg et ses forêts qui jouxtent le Wasenbourg, devant protéger ces nouveaux biens.

A Hatten, au lieu-dit « Schlossgarten » s’élevait autrefois le château construit par les Lichtenberg vers 1350 ; il fut vendu peu après la Révolution comme bien national à un groupe d’habitants qui le démantelèrent aussitôt.

Le château de Bouxwiller, aujourd'hui entièrement disparu, fut une forteresse de type Wasserburg construite au XVe siècle. Plusieurs fois remanié, sa fonction fut plus résidentielle que militaire. Au XVIIIe siècle, ses jardins d'agréments en terrasse et à la mode française étaient réputés. Le bâtiment ne survécut pas aux tourmentes de la Révolution.

L'hôtel de Hanau (aujourd’hui l’hôtel de ville de Strasbourg) : édifié en 1730 pour le dernier membre de Hanau-Lichtenberg, dans le style Régence, à la française. En 1728, René III de Hanau-Lichtenberg chargea Joseph Massol, architecte de l'archevêché, de construire, à l'emplacement de l'hôtel qui appartenait à sa famille depuis le XVIe siècle, un hôtel entre cour et promenade.

Quelques références

Divers (1980). Le Comté de Hanau-Lichtenberg 1480 - 1980. Cinquième centenaire de sa création. Société d’Histoire et d’Archaeologie de Saverne et Environs, Cahiers 111-112, 108 p.

DHIA (2021). Le comté de Hanau-Lichtenberg. Dictionnaire historique des Institutions d'Alsace du Moyen Âge à 1815, https://dhialsace.bnu.fr/wiki/Hanau-Lichtenberg_(comt%C3%A9_de), consulté le 21 octobre 2023.

Eyer F. (1985). Das Territorium der Herren von Lichtenberg 1202-1480. Untersuchungen über den Besitz, die Herrschaft und die Hausmachtpolitik eines oberrheinischen Herrengeschlechts. Schriften der Erwin von Steinbach-Stiftung, 2. Auflage, Bd 10, 268 p.

Niderst R. (1930). Le pays de Hanau (Alsace). Annales de Géographie, 39 (n°220), 416-420.

Smith K. (2017). Maison de Lichtenberg. In : Histoire de l’Alsace, tome 9, 264 p.

Kiefer L. A. (1890). Pfarrbuch der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, nach Urkunden. Heitz, Strasbourg, 445 p.

Kiefer L. A.(1891). Steuern, Abgaben und Gefälle in der ehemaligen Grafschaft Hanau-Lichtenberg. Noiriel, Strasbourg, 83 p.

Lehmann J. G. (1876). Urkundliche Geschichte der Grafschaft Hanau-Lichtenberg im unteren Elsasse. vol. 2, 519 p..

Rathgeber J. (1876), Die Grafschaft Hanau-Lichtenberg. Eine elsässische Volksschrift. Trübner, Strasbourg, 274 p.

Schaeffer C. T. (1865). Introduction de la Réformation dans le comté de Hanau-Lichtenberg. Thèse Dr. en Théologie, Université de Strasbourg, 70 p.

Schildberg G. (1980). Le pastorat du comté de Hanau-Lichtenberg de 1618 à 1789. Thèse de 3e cycle, Université de Strasbourg, 2 vol.

Thieling G. (1939). La ville de Bouxwiller et le comté de Hanau-Lichtenberg. Bulletin de la Société niederbronnoise d'Histoire et d'Archéologie, 5, 207-218, suivi de Bibliographie pour l'histoire de Bouxwiller et du pays de Hanau-Lichtenberg, p. 219-224.

Paroisse protestante de Soultz-sous-Forêts : Historique - et - Pierres tombales.

|