Philippe Chrétien Oberlin (1831-1915) [1]

et l'Institut viticole de Colmar

1. Courte biographie

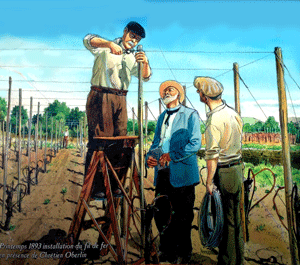

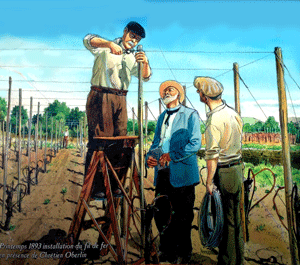

C’est à Beblenheim que est né en 1831 et décédé en 1915, fils de George Christian Oberlin (1808-1861) et de Marie Salomé Mittnacht (1810-1838), des viticulteurs luthériens aisés. Il devient ingénieur des Ponts et Chaussées en 1852, puis fit un rapide passage au ministère du Commerce, de l’Agriculture et des Travaux publics durant six mois (1854-1855) et en profita pour améliorer ses connaissances viticoles. En 1865, après avoir réalisé la construction de la ligne de chemin de fer de Sélestat à Sainte-Marie-aux-Mines, il mit fin à ses travaux d’ingénieur pour se consacrer à la viticulture expérimentale à Beblenheim ; il avait, dès 1861, commencé à rassembler une collection de plus de 100 variétés de vignes ; il a créé et développé, dès 1863, le système de palissage des vignes par fil de fer (voir dessin ci-contre), un procédé ensuite généralisé à tout le vignoble alsacien. Il développe aussi la lutte contre les maladies cryptogamiques (mildiou ou mehlthau en alsacien, cigarier, cochylis) et surtout contre le phylloxera ou Rablus en alsacien.

En 1865, il se marie à Beblenheim avec Louise Meyer (1845-1911), ils auront un fils, né en 1881 à Beblenheim, qui meurt jeune. A partir de 1870 et jusqu'en 1902, il assume les fonctions de maire de Beblenheim.

En 1872, il proposa de prendre des mesures contre le phylloxera, ce fléau qui était apparu dès 1863 dans le Bas-Rhône. En 1875, Chrétien Oberlin se rendit à Berlin et assista aux séances de la commission impériale du phylloxera. Puis, par ordonnance du Chancelier, du 9 juillet 1875, il fut nommé commissaire impérial de surveillance et expert pour les vignobles d'Alsace-Lorraine (Reichskommissar und Sachverstandiger in Reblausangelegenheiten für Elsass-Lothringen).

En 1895, la ville de Colmar crée un institut viticole afin de favoriser les techniques dans le domaine du traitement des maladies et de l’hybridation. La direction fut assumée par Oberlin de 1898 à 1915, qui lui léguera sa collection de 500 cépages. En 1898, le conseil municipal honora Chrétien Oberlin en nommant l’institut «Institut viticole Oberlin».

Les ravages du phylloxera s’étendent en 1902 à presque la moitié des pieds du vignoble alsacien. Le greffage des cépages locaux sur des porte-greffes américains fut préconisé pour lutter contre le phylloxéra suite à des résultats probants en France, mais, par décret impérial du 11 Février 1873, l'introduction en Allemagne de plants et sarments de vignes avait été prohibée.

Une seconde solution fut développée et défendue par Oberlin, l’hybride, c’est-à-dire le croisement de cépages locaux avec des espèces américaines. Certaines variétés portèrent même son nom: Oberlin 595, Oberlin 604 et 605. En revanche, le professeur Paul Moritz Kulisch (1862-1943), directeur de 1900 à 1918 de la Station impériale de recherche vinicole de Colmar`, préconise le greffe sur pieds américains : l’avenir lui a donné raison.

Le gouvernement allemand témoigna sa reconnaissance à Oberlin en lui remettant le Kronen Orden et le Roten Adler Orden. Le grand-duché du Luxembourg lui décerna la Couronne de Chêne . .

Lors de son décès en 1915, le sous-secrétaire d'Empire baron von Stein au nom du gouvernement [2] qui reconnaît d'une manière spéciale les mérites d'Oberlin, a adressé la lettre suivante de condoléances à M. Geyl, maire de Beblenheim, pour la remettre à la famille du défunt :

A l'occasion du décès de M. le conseiller d'agriculture Oberlin, je vous adresse, ainsi qu'aux membres de la famille du défunt, au nom de l'administration centrale, mes sincères condoléances. Les services éminentes que M. le conseiller d'agriculture Oberlin a rendus au cours de sa longue, labotrieuse et féconde carrière à l'agriculture et spécialement à la viticulture alsacienne-lorraine, resteront gravés d'une manière durable dans la mémoire du gouvernement et de toute la population du pays.

Sans descendance, Chrétien Oberlin laissera un riche patrimoine que reprendra la ville de Colmar, notamment le terrain où siège aujourd’hui l’Institut National de la Recherche Agronomique, devenu INRAE.

Monolithe en grès à Beblenheim : "L'Alsace viticole reconnaissante à son grand

ampélographe Chrétien Oberlin maire de Beblenheim 1870-1902"

2. Institut viticole Oberlin de Colmar - Städtisches Weinbau-Institut Oberlin

L'inauguration de la Kaiserliche landwirtschaftliche Versuchsstation für Elsaß-Lothringen (station impériale d’essais agricoles pour l’Alsace-Lorraine) a lieu le 13 octobre 1874 à Rouffach. Les recherches et essais dépassaient largement les seules vignes et concernaient aussi pommes de terre, seigle, blé, orge, avoine, maïs etc. Le 18 juin 1893, lors d'une session de la section viticole du Garten-Obst und Weinbauverein de Haute-Alsace, la société libre d'agriculture et de viticulture de Ribeauvillé propose de créer un institut viticole pour l'Alsace-Lorraine ; Chrétien Oberlin est le secrétaire de cette Société. Dans la même année, l'administration impériale décide de transférer de Rouffach à Colmar la station d'essais agricoles : la municipalité de Colmar l’installe dans des locaux de l'ancien couvent des Catherinettes, la cave étant utilisée pour la vinification, et octroie plus deux hectares de terrain à l'emplacement de l'ancien hôpital militaire.

Le 17 Juillet 1894, le Ministère décidé de créer un institut viticole en complément de la station d'essais agricoles et d'implanter les deux organismes à Colmar. L'exécution de ce projet est confiée à la municipalité de Colmar. Le 2 Mars 1895, le conseil municipal de Colmar déclare que le projet est dans l'intérêt de la ville et donne pouvoir au maire pour le réaliser.

Le 17 Juillet 1894, le Ministère décidé de créer un institut viticole en complément de la station d'essais agricoles et d'implanter les deux organismes à Colmar. L'exécution de ce projet est confiée à la municipalité de Colmar. Le 2 Mars 1895, le conseil municipal de Colmar déclare que le projet est dans l'intérêt de la ville et donne pouvoir au maire pour le réaliser.

Sous la pression des vignerons de Colmar et avec la proposition du maire de Beblenheim Chrétien Oberlin prêt à céder à la ville de Colmar sa collection unique de 500 cépages [3], le maire de Colmar Jean Baptiste Victor Fleurent (1837-1903) définit le 1er Mai 1895 devant le conseil municipal la mission de l'institut à créer : « Cet institut doit s'intéresser à tout ce qui concerne la viticulture et ses progrès, introduire des cépages d'un bon rendement, s'occuper du rajeunissement des vignes, lutter contre leur ennemis, donner des soins aux vins et s'attaquer à leurs maladies. ». Le maire pense que, " l'offre de Chrétien Oberlin de mettre à la disposition de la ville de Colmar sa collection de plants ne peut pas être écarté. Au contraire, elle doit être acceptée avec la plus grande reconnaissance et le plus grand empressement, car Colmar est le centre de la viticulture alsacienne." Comme quelques personnes s'opposaient à cette réalisation, 89 vignerons parmi les plus importants de la région envoient une pétition à la municipalité, et lui demandent dans l'intérêt du vignoble d'entreprendre les démarches nécessaires afin de réaliser le projet sans l'aide de l'état et d'en confier la réalisation à Chrétien Oberlin.

Plan de Colmar en 1918, avec localisation des lieux mentionnés (aux limites actuelles !). 1. Ancien couvent des Catherinettes ; 2. Première installation de l'Institut viticole, au Kürnersrain (avec sa cave au 1), c'est aujourd'hui le siège de l'INRAE de Colmar ; 3. Transfert en 1927 de l'Institut, voir aussi carte du quartier ci-dessous ; B. domicile de mes parents jusqu'en 1968. Cliquez sur la carte pour l'agrandir.

7,4 hectares de terrains adaptés à la culture de la vigne sont mis à disposition en 1896. Mais, l'administration impériale retarde le projet, alors le conseil municipal de Colmar décide de construire un Weinbau-Institut zu Kolmar (institut viticole municipal) avec trois parcelles distinctes (Hertzog, 1901) :

- au Kürschnersrain sur 2 ha (côté sud de la Wintzenheimerstrasse - voir 2 sur la carte) où se situe le bâtiment- photo ci-contre). A côté du terrain municipal au Kürschnersrain, le gouvernement a, en outre, loué pour douze années, avec droit d'achat, une surface de 1 ha.33 pour une collection de cépages, de porte-greffes et du matériel d'hybridisation sous la direction de C. Oberlin.

- et deux parcelles dans la Hardt, zone viticole colmarienne, au Endlen, 3 ha.11 ha, à l'est de l'asile-sanatorium (C sur la carte) et en face au Schliff, 2 ha.28, qui correspondent au 3 sur la carte et où sera construit le nouvel Institut en 1927.

Au cours des années 1896 et 1897, l'institut viticole et la collection de cépages [3] de Chrétien Oberlin sont installés sur la parcelle près de la route de Wintzenheim. Cependant, les différents cépages (66 variétés) destinés aux expérimentations sont rassemblés sur les vastes terrains de la Hardt. Les travaux d’Oberlin sont repris et mis en œuvre par la section de viticulture de l'association d'horticulture et de viticulture de Colmar, qui joue un rôle essentiel dans la propagande pour l'institut.

Au cours de la séance du conseil municipal du 30 septembre 1898, le maire Fleurent propose d'honorer Chrétien Oberlin en conférant à l'institut municipal le nom d'institut viticole Oberlin, en reconnaissance de l'action passée, présente et future de son directeur. L'institut viticole Oberlin produit rapidement des pieds-mères (Mutterstocke) résistants au phylloxera et aux différentes maladies de la vigne.

Paul Moritz Kulitsch (1862-1943) est nommé directeur de 1900 à 1918 de la Kaiserliche landwirtschaftliche Versuchsstation für Elsaß-Lothringen en collaboration avec le Weinbauinstitut zu Kolmar (Institut viticole de Colmar, devenu Oberlin) créé en 1895, qui vinifiait à la cave du Couvent des Catherinettes. Paul Moritz Kulitsch (1862-1943) est nommé directeur de 1900 à 1918 de la Kaiserliche landwirtschaftliche Versuchsstation für Elsaß-Lothringen en collaboration avec le Weinbauinstitut zu Kolmar (Institut viticole de Colmar, devenu Oberlin) créé en 1895, qui vinifiait à la cave du Couvent des Catherinettes.

Elle est devenue Station agronomique d’Alsace en 1919, puis rattachée à l’INRA en 1946, devenu INRAE en 2020.

C’est en 1927, que l’Institut Oberlin est transféré de la route de Wintzenheim à son emplacement actuel au 2 de la rue Staufen. De par ses services depuis sa création et de ses recherches, il est à l’origine du renouveau du vignoble alsacien, à commencer de la région colmarienne et a contribué à faire de Colmar la capitale incontestée du vin d'Alsace.

(voir les deux photos : ci-dessus dans les années 2000; et ci-dessous vers 1930-35)

Le Domaine Oberlin de la ville de Colmar a été repris par le groupe Les Grands Chais de France (GCF) en 2011.

Ma relation à cet institut est "familiale", elle s’explique pour au moins trois motifs :

- Chrétien Oberlin, à l’origine de cet institut, est un cousin avec lequel je partage au moins 124 ancêtres communs - voir cousinage ci-dessous.

- Petit-fils et neveu de viticulteurs, j’ai moi-même failli le devenir, avant d’opter pour l’océanographie ! La vigne faisait partie de ma jeunesse et l’apport de l’Institut était connu au quotidien des viticulteurs.

- J’ai habité jusqu’à mes 20 ans au 30, rue des Vignes, en face de l’institut, juste la rue à traverser ou plus simplement aller à la fenêtre de ma chambre pour le voir (vue ci-dessus). Et il m’arrivait de jouer avec Jean Bernard, fils du directeur et des ouvriers qui y habitaient, et aussi de déambuler dans les caves. J’ai aussi eu l’occasion de rencontrer parfois le directeur Jean Victor Dietrich (1919-1983) [4] ; nous jouions sous les ifs, aujourd’hui disparus, en dégustant avec délectation leurs fruits sucrés rouges. La photo ci-dessus est aussi celle qui correspond à mon environnement dans ma jeunesse avec les ifs.

| ☚ Carte du quartier dans les années 1950 : A. Mes parents, après leur mariage en 1939, avaient loué le 1er étage de la maison au 5 rue Gustave Burger, et ma grand-mère habitait au rez-de-chaussée ; j'y ai passé mes toutes premières années, mais, en 1944, lors de la bataille de la poche de Colmar, un obus traversa l'étage pour s'écraser près de l'Institut, sans exploser. B. Alors il a fallu déménager pour aller au 1er étage de la maison au 30 rue des vignes, où j'ai habité jusqu'à mon départ (définitif) pour Marseille en septembre 1962.

À environ 200 m vers le nord, à cette époque, il n'y avait que les vignes de l'institut et des champs dans la Mittelharth jusqu'à la forêt où nous allions nous baigner au confluent de la Weiss avec la Fecht, sans oublier de nous arrêter au restaurant de la Waldestlust qui avait un petit zoo et notamment des singes. Un immense domaine de jeux dont nous savions bien profiter et parcourir en bicyclette entre enfants des rues montrées sur la carte ci-contre.

En haut de la rue Staufen, se trouvait les Hospices civils de Colmar, dont le domaine viticole était géré par l'Institut viticole Oberlin.

|

Notre cousinage avec Chrétien Oberlin

Table 1.- Cousinage entre Chrétien Oberlin et Christian Emig - liste établie le 25 mars 2025.

|

Ancêtres communs : 105.

|

1. BAUER Johannes (1665-)

2. KÜCHEL Anna Catharina (1658-1733)

3. BERGER Daniel (1672-1761)

4. KESSEL Margaretha (1678-1713)

5. KESSEL Johann Daniel (~ 1650-1695)

6. OBERLIN Maria (~1642-1695)

7. BERGER Daniel (1643-1728)

8. SPECHT Johann Wilhelm (-1717)

9. VOGEL Maria Salome (-1717)

10. GREINER Bernhard (1642-1702)

11. SCHULER Ursula (1643-1686)

12. BAUER Jacob (1620-1695)

13. RESS Barbara (~1630-1687)

14. KÜCHEL Benjamin (1620-1676)

15. UMBDENSTOCK Anna Maria (~1628-1697)

16. UTZMANN Johann Conrad (1638-1718)

17. UMBDENSTOCK Elisabeth (1640-~1676)

18. SCHUHLER Conrad (1591-1668)

19. NEBEL Maria (~1595-1693)

20. VOGEL Claus (~1622-1697)

21. HARTMANN Magdalena (1630-1697)

22. PONTIUS Hans Georg (~1617-1696)

23. VOGEL Gertruda (1616-1694)

24. BERGER Oswald (~1606-1659)

25. GOLL Anatasia (1614-1659)

26. MEYER Mathias Martin (1620-1720)

27. FRÖHLICH Maria Ursula

28. KESSEL Nicolaï (1599-1669)

29. NEPS Anna Maria (1613-1673)

30. SCHARPF Leonhard (~1615-1696)

31. FROSCH Magdalena (-1655)

32. ORTLIEB Pauly (~1599-1664)

33. KLINGEL Ursula (1602-1682)

34. LUDWIG Hans (1624-1692)

35. MEYER Stephan (-~1657)

36. GLITSCH Apollonia (-1692)

37. VOGEL Claus (-1675)

38. HAUSER Claus (1613-1687)

39. HESSKUNTZ Apolonia (1614-1666)

40. GUTKIND Maria (1605-1683)

41. HÜTTER Anna (1598-1675)

42. VOGEL Martin (1612-1691)

43. FRÖHLICH Barbara (1615-1691)

44. UMBDENSTOCK Ulrich (~1595-~1645)

45. von NÄHENHEIM Maria (-1633)

46. SCHWOELLER Anna Maria (1604-1674)

47. ZESSEL Georg (-1672)

48. LACKENMEYER Maria (-1683)

49. SCHUHLER Mathias (-1629)

50. KOPP Agatha (-1610)

51. LEIB Samuel (~1584-1647)

52. GRETSCHER Martha Anna (1584-1638)

53. BINDER Johann (~1585-1635)

|

54. WEYRICH Maria Magdalena (~1585-1628)

55. KLEINMANN Claus (1578-1636)

56. MÜLLER Anna (1587-1638)

57. SCHÄFFER Jacob (-1621)

58. BECK Salome (-1621)

59. FRÖHLICH Michael (1583-1662)

60. GLITSCH Maria (~1590-1635)

61. BENTZ Michel (-~1600)

62. HESSKUNTZ Anna

63. UMBDENSTOCK Melchior (-1607)

64. MEYER Cecile (->1619)

65. KLINGEL Hans Gregori (1560-1631)

66. KLEIN Susanna (1566-1617)

67. KÜCHEL Thöny (-<1587)

68. HUOTMANN Katharina (-<1605)

69. KOPP Lienhart (1544-1626)

70. LAUFF Catharina

71. SPECHT Margaretha (-1635)

72. VOGEL Stephan

73. SCHÄFFER Thennig

74. EISEN Margaretha

75. HEIMEL Hans (-1583)

76. FUESS Catharina (-1627)

77. MEYER Matthis (-~1657)

78. MEYER Anthon (-<1613)

79. GÜNTZER Conrad (-~1594)

80. LIECHTEISEN Barbara

81. HORENBERGER Claus (-1616)

82. BENTZ Maria (-1610)

83. UMBDENSTOCK Melchior

84. VOGEL Apollonia (1589-1672)

85. RENCK Margaretha

86. GLITSCH Lorentz

87. SCHOTT Clara (-~1641)

88. GUTKIND Caspar (-1582)

89. BERGER Georg (-~1591)

90. KEGEL Catharina

91. BINDER Hanß

92. LUDWIG Stephan

93. X Appolonia (-1580)

94. KLINGER Gregor

95. X Magdalena

96. BIRR Martin (1515-1582)

97. KEGEL Susanna

98. KLEINMANN Claus

99. X Veronica

100. FRÖHLICH Sixt

101. STEUB Barbara

102. von PETERSHOLTZ Heinrich

103. X Clara

104. ORTLIEB Hans

105. ESSEL Margaretha |

AUTRES LIENS DE PARENTÉ (4) :

OBERLIN Chrétien est :

- 1. le gendre du grand-oncle du conjoint du grand-père paternel

- 2. le conjoint de l'arrière-petite-fille d'un ancêtre (6G)

- 3. le demi-frère de la bru du grand-oncle du conjoint du grand-père paternel<:dd>

- 4. le demi-frère du conjoint de l'arrière-petit-fils d'un ancêtre (6G)

d'EMIG Christian.

Détail des ancêtres communs 3 et 4 : OBERLIN Christian et EMIG Christian y sont parents à 6 et 8 générations

|

Références et Liens

Claude-Bronner C. (1997). Histoire de la lutte contre les maladies de la vigne en Alsace de 1800-1939. Mémoire de Maitrise, Institut d'Histoire d'Alsace, Université de Strasbourg.

Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace : Notices netDBA, https://www.alsace-histoire.org/netdba/, consulté le 2 octobre 2022 : Chrétien Oberlin ; Paul Moritz Kulisch  ; Jean Victor Dietrich ; Jean Victor Dietrich  . .

Hertzog A. (1901). Das Weinbau-Institut Oberlin. Elsassische Bauernblätter, Beilage zum Elsässer Kurier », n° 6, 11. Februar 1901  . .

Hertzog A. (1901). L'Institut Oberlin. Suppl., Journal agricole d'Alsace-Lorraine, n° 5, p. 73-76, Strasbourg  . .

INRAE (2024). 1874-2024 : un siècle et demi de

recherches agronomiques et viticoles à

Colmar, https://www.inrae.fr/actualites/1874-2024-siecle-demi-recherches-agronomiques-viticoles-colmar, consulté le 22 mars 2025.

Journal agricole d'Alsace-Lorraine, 1915-07-31, n° 31, Strasbourg, p. 462 :

Nécrologie de Philippe Chrétien Oberlin.

Lichtlé F. (2002). Le vignoble alsacien entre les deux guerres (1919-1939). Revue d'Alsace, 128, 343-358.

Mairie de Beblenheim : Chrétien Oberlin

Oberlin C. (1880). Der Weinbau in Elsass-Lothringen, statistische und ökonomische Darstellung. Schultz, Strasbourg.

Oberlin C. (1881). La Dégénérescence de la vigne cultivée, ses causes et ses effets, solution de la question. Barth, Colmar, Paris, 54 p.

Oberlin C. (1889). Die Geschlechstverhaltnisse der Reben und die Hybridation. Mainz, 32 p.

Oberlin C. (1893). Der Weinbau im Grossherzogthum Luxemburg. Beffort, Luxembourg, 29 p.

Oberlin, C. (1894). Bodenmüdigkeit und Schwefelkohlenstoff mit besonderer Berücksichtigung der Rebenverjüngung ohne Brache oder ohne Zwischenkultur. Verlag des Weinbau und Weinhandel.

Oberlin C. (1897). Der Weinbau in Elsass-Lothringen. 26. Jahresversammlung des Deutschen Apothekervereins, Strassburg, 1897. Elsässiche Druckerei und Verlagsanstalt, Strasbourg, p. 93-118.

Oberlin C. (Contributeur)(1901-1909). Traité général de viticulture, Ampélographie, Viala P. & V. Vermorel (Eds), Masson, Paris.

Oberlin C. (1907). Les vignes en cordons horizontaux à coursons doubles, Colmar.

Oberlin C. (1914). La Reconstitution du vignoble sans greffage (trad. Pierre Larue), Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, 1914, 56 p.

Oberlin C. (1900). Stadt Colmar - Weinbau-Institut Oberlin: systematisches Verzeichniss und Synoptische. Beschreibung der Traubenvarietäten. Oberlin's Traubensortimente und Hybriden... In : Der Weinbau der Zukunft, Festgabe der Stadt Colmar zur Erinnerung an den 19. Deutschen Weinbau-Kongress. Colmarer Druckerei, Colmar, 122 p. + 3 pl. + 1 dépliant.

Notes :

[1] Dans la tradition alsacienne, notamment protestante, le prénom usuel est le dernier, le premier est celui de la famille et de dernier est celui de la personne. C'est souvent seul ce dernier qui est mentionné dans les actes de mariage ou de décès, et peut ainsi être objet de confusion sur la personne. La consultation de l'acte de naissance peut parfois s'avérer nécessaire pour conaître l'autre ou des autres prénoms afin de confirmer l'identité. Et plus...

[2] L'Alsace étant allemande, il s'agit du gouvernement du 2e Reich.

[3] Château Stripmine : liste de cépages Oberlin (Institut viticole Colmar), http://chateaustripmine.info/Breeders/ OberlinC.htm, consulté en mars 2025.

[4] Jean-Victor Dietrich (1919 Ingersheim - 1983 Colmar) fut un ingénieur agronome, directeur de l’Institut viticole Oberlin de Colmar de 1948 à 1979, président du Syndicat des pépiniéristes viticoles d’Alsace et président de l’Union nationale des œnologues (1968-1972). Ces mandats furent marqués par une intense coopération entre la viticulture française et allemande.

|

.

.

Paul Moritz Kulitsch (1862-1943) est nommé directeur de 1900 à 1918 de la Kaiserliche landwirtschaftliche Versuchsstation für Elsaß-Lothringen en collaboration avec le Weinbauinstitut zu Kolmar (Institut viticole de Colmar, devenu Oberlin) créé en 1895, qui vinifiait à la cave du Couvent des Catherinettes.

Paul Moritz Kulitsch (1862-1943) est nommé directeur de 1900 à 1918 de la Kaiserliche landwirtschaftliche Versuchsstation für Elsaß-Lothringen en collaboration avec le Weinbauinstitut zu Kolmar (Institut viticole de Colmar, devenu Oberlin) créé en 1895, qui vinifiait à la cave du Couvent des Catherinettes.