Les escales à Pomègues de l'empereur Charles Quint

Karl V. (Maison de Habsbourg), en français Charles Quint, né le 24 février 1500 à Gand (comté de Flandre), fils de Philipp I. von Kastilien (Maison de Habsburg), dit der Schöne (Philippe le Beau) et de Juana I de Castilla dite Juana la Loca (Jeanne la Folle), héritier par son père des possessions de la maison de Habsbourg (royaume de Hongrie, royaume de Bohême, archiduché d'Autriche, duché de Bourgogne, etc.), des dix-sept provinces des Pays-Bas et de la Franche-Comté, par sa mère des royaumes de Castille et d'Aragon et de l'empire colonial espagnol, ainsi que du royaume de Naples, élu empereur d'Allemagne en 1519 jusqu’en mars 1558, est le monarque le plus puissant de la première moitié du XVIe siècle. Il meurt le 21 septembre 1558 après une douloureuse agonie au monastère de Yuste (Espagne). Son frère Ferdinand I. (1503-1564) lui avait succédé après avoir été élu empereur le 12 mars 1558. L'essentiel de l'histoire impériale de Charles Quint est marqué par la rivalité avec le roi de France François Ier, son beau-frère. Les deux souverains sont habités par les revendications de leurs prédécesseurs. Car, le royaume de France est encerclé par les possessions de Charles Quint et du Saint Empire romain. Charles Quint en Provence La Provence n’a pas été épargnée. Par deux fois, l'armée impériale fait le siège de Marseille :

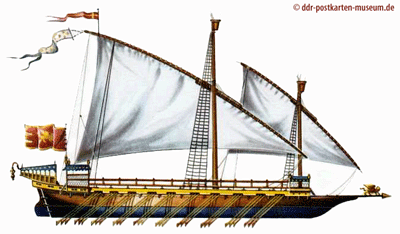

Les îles françaises de la Méditerranée (îles de Lérins, îles d’Hyères, îles du Frioul devant Marseille) ont souvent été le lieu d’escale des flottes impériales et de l’empereur lui-même. En temps de paix, l’empereur fait escale sur les îles en vue d’y recevoir des émissaires du roi de France et d’y attendre l’arrivée des galères françaises qui doivent lui faire une escorte d’honneur. Il y reçoit excellent accueil. Cependant, en temps de guerre, les galères impériales ne se font pas faute de faire escale dans ces mêmes îles : escales clandestines, imposées par l’inclémence des vents ou la santé de l’empereur, ou encore par la nécessité de se réapprovisionner ; les petites criques de ces îles, du côté du large, offrent aussi une protection : les galères sont dissimulées à la vue des vigies et échappent aussi plus facilement aux flottes royales qui, le plus souvent, croisent entre les îles et la terre ferme (Merlin-Chazelas, 2008).

Carte de l'archipel du Frioul avec les îles Ratonneau, Château d'If et Pomègues - au XVIe siècle avec les noms en usage à l'époque et leurs forts. La flèche rouge indique le port de Pomègues. Réferences Bourrily V.-L. (1918). Charles-Quint en Provence (1536). Revue historique, 127 (2), 209-280. Cirodde A. (1871). Chroniques de Provence - Charles Quint en Provence (1536). Courrier de Cannes, daté du 14 juin 1871. D’Amico J. C. & A. Danet (2022). Charles Quint : Un rêve impérial pour l'Europe. Ed. Perrin, Paris, 763 p. Merlin-Chazelas A. (2008). Charles Quint aux îles françaises de la Méditerranée. In : Emig C.C., Villain-Gandossi C. & P. Geistdoerfer (eds) (2003). La Méditerranée autour de ses îles, 128e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Bastia, 2003. Éditions CTHS, Paris, édition électronique, p. 143-148. Valbelle H. de (1501-1600). Histoire journalière d'Honoré de Valbelle. Journal manuscrit, 231 feuillets. Vandenesse J. de (1874). Itinéraire de Charles Quint de 1506 à 1551. Journal des voyages de Charles Quint de 1514 à 1551. In : Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, Gachard, Bruxelles, tome 2, 600 p. Et plus sur les îles du Frioul... Emig C. C., Villain-Gandossi C. & P. Geistdoerfer (Dir.) (2008). La Méditerranée autour de ses îles. Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques (version électronique), 312 p. Éditions CTHS, Paris. ou

|

||||