Celtes d'Alsace de l'Âge du Fer (-800 à -50) à l'Antiquité (-50 à 500)

|

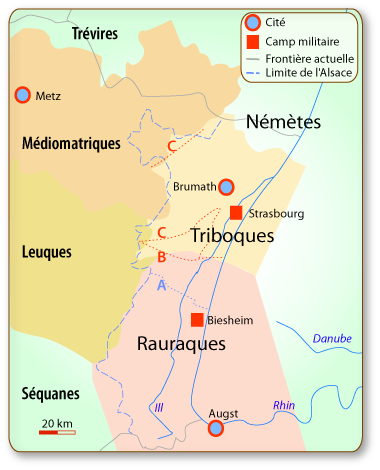

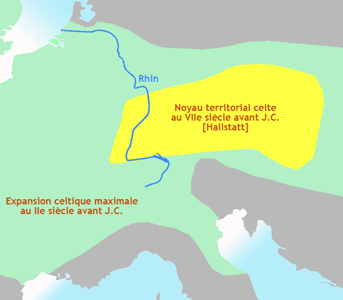

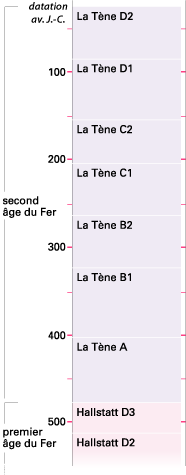

Les Celtes étaient des nomades chasseurs et éleveurs remontant la vallée du Danube dont la source est dans le massif de Forêt-Noire, à quelques dizaines de km du Rhin. À partir le VIIe siècle avant J.-C., l’actuelle Allemagne du sud, puis l’Alsace, font parties intégrantes de noyau de la population celte antique en Europe (Fig. 1). Les celtes s’installent en Alsace, une région qui est située au cœur de l’Europe, au croisement des routes qui relient le nord et le sud, l’est et l’ouest ; ainsi, l’Alsace est depuis toujours une terre de passage et de migrations. Fig. 1. - Expansion celtique dans la partie centrale de l'Europe : elle se faisait principalement par la diffusion de leurs connaissances et de leur culture cohérente et autonome pendant l'Âge du Fer. Les populations alsaciennes sont celtiques antiques ou celtisées : les Séquanes et Rauraques se sont installés dans Sundgau (Ober-Elsaß / Haute-Alsace), les Médiomatriques et les Triboques se partagent le Nordgau (Unter-Elsaß / Basse-Alsace). Aussi, de très nombreux toponymes alsaciens sont encore d’origine celtique, parfois attribuée par ignorance aux romains ou aux allemands, citons Argentorate = Strasbourg, Argentoratia = Colmar, Brocomagus = Brumath, Osthaim = Ostheim, également les noms d’oppidums.  Des recherches archéologiques récentes ont permis de préciser la distribution des tribus, leurs origines. Fig. 2. - Répartition des tribus en Alsace et dans régions voisines. A : limite départementale entre les anciens départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Limite géographique probable des différents groupes culturels : B- La Tène D1, C- La Tène D2 phase finale (d'après Roth-Zehner & Nüsslein, 2020). Deux groupes culturels ont été définis:

Pendant la première moitié du 1er siècle av. J.-C. (80/70 – 40/30 av. J.-C.), les deux groupes sont en mouvement, et un troisième fait son apparition en Alsace Bossue, se rattachant plutôt au facies lorrain. Une frontière culturelle immuable se dessine au milieu de la plaine d’Alsace, entre Colmar et Benfeld. Elle fluctue dans le temps, mais la scission Sud-Nord est permanente. Cette « démarcation » existe dès le Néolithique et reste présente jusqu’au Moyen Âge (entre le Sundgau et Nordgau), et au-delà puisque la limite entre les anciens départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ne sera officiellement supprimée qu’en 2021, avec la création de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA). Fig. 3. - Chronologie archéologique de l'Âge de Fer en Alsace et dans les régions voisines. Au tournant de notre ère, les nombreux changements, dont les contacts culturels avec la Méditerranée, la domination romaine, vont s’opérer de manière progressive sans forcément changer fondamentalement les espaces car il subsiste un important socle celtique qui s’adapte aux nouvelles réalités pour en tirer le meilleur des partis. Les résultats des études anthropologiques, historiques et géographiques contredisent la thèse politique gauloise de la nation française qui veut inclure l’Alsace depuis la Préhistoire dans la Gaule, en affirmant notamment que les Germains n’ont jamais traversé la rive droite du Rhin. La thèse de l'Alsace gauloise est ancienne. Elle avait déjà été exposée au XVIIIe siècle par l'érudit Johann Daniel Schöpflin (1694-1771) avec l’extension des Celtes (ou Gaulois) dans toute l’Alsace. Or, la Gaule elle-même est une création de Jules César : dans son récit de la conquête de la Gaule, il écrit « le peuple qui, dans sa langue, se nomme celte, et dans la nôtre gaulois ». Or l'existence de ce dernier n’a jamais été ni historiquement, ni culturellement démontrée (Brunaux, 2006). Désignés sous le terme générique de « Celtes » par les Grecs et les Romains, les habitants du territoire correspondant à la France actuelle sont en réalité pluriels et connaissent des évolutions différentes selon les régions, avec parfois des sociétés originales, dite « gallo-romaines ». En Alsace, et tout au long de son parcours, le Rhin n’a jamais été une frontière linguistique, coulant exclusivement depuis sa source jusqu’à son embouchure dans un environnement de langues et de dialectes allemands. Les peuples habitants ses rives ont toujours circulé et commercé d’une rive à l’autre depuis des millénaires ! En fait, c’est la fameuse ligne bleue des Vosges qui pendant ces temps a été la frontière ; c’est aussi celle avec les Français de l’intérieur qui sont les seuls représentants des Gaulois ! Certes, la perte de l'usage des parlers alsaciens et de la pratique de l'allemand écrit, notamment en gothique, met nombre de jeunes généalogistes en difficulté pour lire les registres dans la langue des ascendants, qu'ils ne connaissent plus, tout comme leur histoire, voire leurs viscissitudes ! Références Adam A.-M. (1996). Importation de vases de bronze étrusques : quelques observations. In : Trésors celtes et gaulois : le Rhin supérieur entre 800 et 50 avant J.-C., Catalogue d’exposition, Colmar, Musée d’Unterlinden, p. 157-165. Bullet J. B. (1754-1760). Mémoires sur la langue celtique. Daclin, Besançon, tomes I, II, III. Brunaux J.-L. (2006). Nos Ancêtres les Gaulois. Le Seuil, Paris, 300 p. Chosson M. (2020). Métallurgie du fer en Alsace à l’âge du Fer : apports de l’inventaire des restes scorifiés. Revue archéologique de l’Est, 69 (192), p. 157-178. Emig C. C. (2018). Osthaim et l’origine toponymique et historique du village alsacien Ostheim (Haut-Rhin). Nouveaux eCrits scientifiques, NeCs_03-2018, p. 1-14. Flotté et al. (2015) Histoire falsifiée de l’Alsace. Alsaciae Chroniques de l'Alsace. https://alsaciae.org/histoire-falsifiee-de-lalsace/. INRAP (Institut national de Recherches archéologiques préventives) (2019). L'âge du fer. https://www.inrap.fr/l-age-du-fer-10233 - Dossier : https://www.inrap.fr/periodes/age-du-fer. Jullian C. (1915). La question de l'origine germanique ou celtique de l'Alsace. Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 59e année, 3, p. 217-218. Lajoye P. (2016). L’arbre du monde. La cosmologie celte. Collection Biblis, CNRS, 192 p. Landolt M. et al. (2010). Pratiques funéraires en Alsace du Ve au Ier siècle avant J.-C., p. 207-230. Gestes funéraires en Gaule au Second Âge du fer. Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, vol. 2, 360 p. Leclerc J. (2024). Les Celtes, https://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/Celtes-origines.htm Lasserre M. & T. Logel (2019). Archéologie et paysages dans la plaine rhénane septentrionale. Revue d’Alsace, 145, p. 11-52. Musée Archéologique de la Ville de Strasbourg(2015-2016). Brumath-Brocomagus, capitale de la cité des Triboques. 17 p. Nüsslein A. (2018). Les campagnes entre Moselle et Rhin dans l’Antiquité : dynamiques du peuplement du Ier s. av. J.-C. au Ve s. ap. J.-C. AVAGE (Mémoires d'Archéologie du Grand Est), 2, 385 p. Roth-Zehner M. & A. Nüsslein (2020). Rauraques, Médiomatriques, Triboques et Romains : migrations, conquête, mutations territoriales et influences culturelles entre Plaine d’Alsace et Plateau lorrain entre le 2ème siècle av. J.-C. et le 2ème siècle apr. J.-C. Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Großregion, Europäischen Akademie Otzenhausen, Nonnweiler, p. 155-168. Schöpflin J. D. (1849). L’Alsace illustré ou recherches sur l’Alsace pendant la domination des Celtes, des Romains, des Francs, des Allemands et des Français. Perrin, Mulhouse, tome 1 : Alsace celtique. 604 p. - Traduction en français de L.-W. Ravenez. |

Les Némètes sont des Celtes, tandis que les Trévires ont probablement une origine germanique.

Les Némètes sont des Celtes, tandis que les Trévires ont probablement une origine germanique.