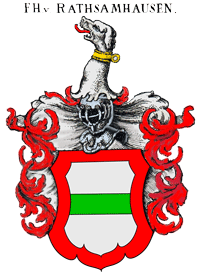

Freiherren [baron] von Rathsamhausen zu Ehenweÿer |

|||||||||

|

Armoiries des von Rathsamhausen zu Ehenweÿer |

L’origine du nom vient du hameau Ratzenhusen, devenant ensuite Rathsamhausen, où se trouvait un château sur motte (cité en 1338 à Rathsamhausen-le-Bas) qui a été vraisemblablement le berceau de la famille. Le premier Rathsamhausen connu est Rudolf qui est témoin vers 1215-1220 dans des chartes de l’empereur Friedrich II von Hohenstaufen (1194-1215). On peut penser que ce Rudolph faisait partie du personnel attaché à l'empereur. Puis, vers 1227-1231, Hartmann, un autre membre de la famille, occupe le poste impérial de Schultheiss (écoutète) de Sélestat. On trouve aussi dans le Musée de Strasbourg, le sceau d’Ulric Rathsamhausen (vers 1260), et dans la base Sigilla, il y a le sceau du Ritter (chevalier) Egenolf II von Rathsamhausen zu Kintzheim, daté du début 1300. Dès le début du XIIIe siècle, probablement auparavant à la fin du Xe siècle, des Rathsamhausen sont cités comme participants à des tournois, donc ils avaient déjà des armoiries.

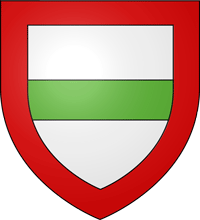

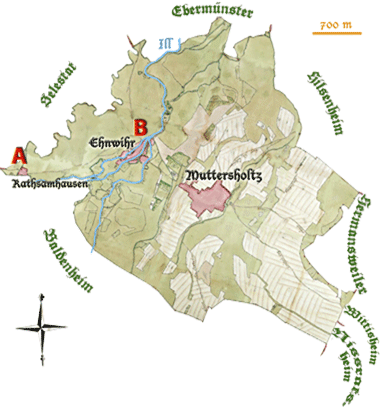

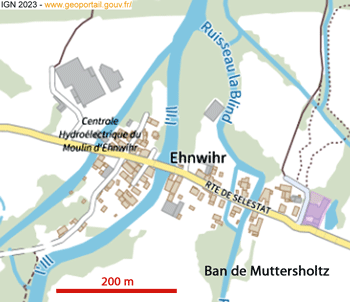

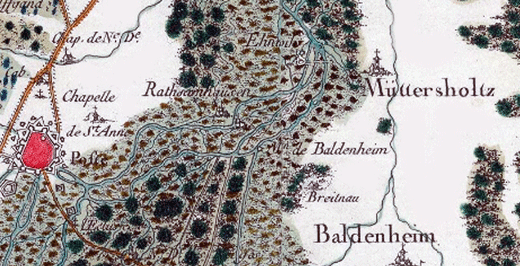

L’écu des von Rathsamhausen (ci-dessous) blasonne d’argent à la fasce de sinople, à la bordure de gueules. Dans la branche zum Stein il est devenu d'or. A noter que les filles portaient les armoiries du père. Dès le milieu du XIIIe siècle, plusieurs branches familiales apparaissent : Rathsamhausen zu Ehenweÿer qui ont toujours conservés les anciennes armoiries, Rathsamhausen zum Stein (seigneurs du Ban de la Roche, séteignent en 1720), Rathsamhausen zu Kintzheim (s'éteignent en 1481), Rathsamhausen zu der Dicke, Rathsamhausen zu Triberg (sur la rive droite du Rhin). Elles disparaissent rapidemment. Les Rathsamhausen n'avaient pas à l'origine la puissance nécessaire pour fonder leur fortune sur des alleux. Aussi ont-ils développé leur puissance en s'insérant dans le cercle féodal le plus large possible, grâce à l’obtention de fiefs. Aussi, les Rathsamhausen apparaissent comme des acteurs dans l'échiquier politique alsacien, mais ils ne sont pas les maîtres du jeu ; ils œuvrent non pour leur propre compte, mais pour le service du prince. Les armoiries -voir ci-contre- blasonnent : D'argent à la fasce de sinople, à la bordure de gueules. Cimier : un heaume de noblesse (Bügelhelm) issant une tête de chien courant (braque) d'argent, colletée d'or. Lambrequins de gueules et d'argent. Au XIIe siècle, le village Muttersholtz devient possession des puissants seigneurs de Lichtenberg, qui possèdent aussi Ehnwihr et Rathsamhausen. En 1367, le seigneur de Lichtenberg donne le fief à la famille Rathsamhausen qui en restera possesseur jusqu'à la Révolution. Leur château est construit ou acquis vers 1427 à Ehnwihr sur un îlot entre l’Ill et la Blind. Une situation permettant de contrôler et de taxer l’important trafic de bateliers sur l’Ill. Ces lieux sont aujourd’hui dans le ban de la commune de Muttersholtz -voir cartes ci-contre. En 1576, la famille passe à la Réforme, créant à Muttersholtz une paroisse intégralement protestante, même si Louis XIV y impose un simultaneum en 1687. Ce dernier subsistera jusqu'en 1892 quand l'église redevient protestante, faute de catholiques partis s'assembler dans une autre chapelle-sanctuaire du bourg. D'après d'Hozier (1861), parmi les autres fiefs donnés aux Rathsamhausen zu Ehenweÿer, jusqu’à la Révolution et dont ils sont les seigneurs, dans le Ried alsacien, on peut citer :

Quelques références Base Sigilla. Sceau d'Egenolf II de Rathsamhausen. https://dev.irht.cnrs.fr/iiris/Sigilla/web/68345. Consulté le 21/10/2024. Eyer F. (1985). Das Territorium der Herren von Lichtenberg 1202–1480. Untersuchungen über den Besitz, die Herrschaft und die Hausmachtpolitik eines oberrheinischen Herrengeschlechts. Schriften der Erwin-von-Steinbach-Stiftung, 2. Auflage. Bd 10, 268 p. Fave-Schwartz M. (1983). Les Rathsamhausen, une famille de la noblesse rurale alsacienne, 1215-1450. Revue d'Alsace, 109, p. 31-48. France-Archives. Document d'archives : Fiefs de la famille de Rathsamhausen. https://francearchives.gouv.fr/facomponent/ d256801ebbe55aacb2a42d313884839326a8e807. Gritzner M. & M. Hildebrandt (1871). Der Adel des Elsass. J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd 2, Abt. 10, 36 p., 36 Pl. Halter A. (1997). Rathsamhausen (von, de). https://www.alsace-histoire.org/netdba/rathsamhausen-von-de/. Consulté le 10/10/2024. Hozier C. d’ (1861). Armorial de la Généralité d'Alsace. Recueil officiel dressé pour les ordres de Louis XIV. Aubry, Paris, 476 p. Lehr E. (1870). Rathsamhausen. L'Alsace noble, suivie de Le livre d'or du patriciat de Strasbourg, Berger-Levrault, Paris, tome 3, p. 3-13. Leypold D. (1989). Une seigneurie alsacienne au tournant du siècle d'Or, le Ban de la Roche au temps des seigneurs de Rathsamhausen et des Veldenz : 1489-1630. Oberlin, Strasbourg, 119 p. Vrie voir : Regesten der Bischofen von Strasbourg, tome II, 1484-1485, Innsbruck, 1908-1928.

|

Extrait du cadastre napoléonien de Muttersholtz

A. Plan actuel des hameaux Rathsamhausen-le-Bas (ban de Muttersholtz) et Rathsamhausen-le-Haut (ban de Baldenheim). Aucune information n'a pu être trouvée sur la localisation exacte du château à Rathsamhausen-le-Bas.

B. Plan actuel d'Ehnwihr (ban de Muttersholtz). Aucune information n'a pu être trouvée sur la localisation exacte du château dit "de Rathsamhausen zu Ehenweÿer", totalement détruit en 1632 et sis sur une île au confluent de la Blind avec l'Ill. Extrait de la carte Cassini (1760) |

|||||||

|

|||||||||