|

Le sculpteur Auguste BARTHOLDI - et - le général Johannes (dit Jean) RAPP

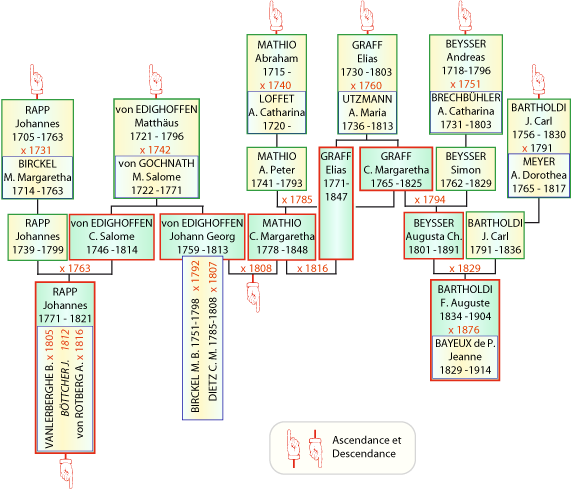

neveux du général d'Empire Johann Georg von Edighoffen Les toutes dernières recherches en généalogie (septembre 2019) ont permis de mettre en évidence que le général Johann Georg von Edinghoffen (dit Jean Georges Edighoffen - 1759-1813) avait parmi ses neveux, deux qui sont : l'un est le général Johannes (Jean) Rapp (1771-1821) [il est son oncle maternel] et l'autre Auguste Bartholdi (1834-1904) [il est son oncle par alliance par sa troisième épouse, demi-sœur de Charlotte Beysser, la mère d'Auguste]. Toutes ces familles sont protestantes luthériennes. |  | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

Le jeune lieutemant Jean Rapp doit sa carrière au Dr. Johann Carl Bartholdi, grand-père d'Auguste Bartholdi... Les liens plus étroits furent tissés entre les famille Rapp et Bartholdi en 1795. Néanmoins, elles devaient se connaître, car toutes deux étaient protestantes, fréquentaient l'église St-Matthieu et habitaient à 150 m l'une de l'autre à Colmar. En effet en 1795, le lieutenant Jean Rapp, alors qu'il était en convalescence chez lui à Colmar après une blessure reçue à Leizkam, dans le Palatinat, avait rencontré une jeune fille dont il était tombé aussitôt éperdument amoureux. Rétabli, en instance d'être rappelé auprès de Desaix, il pressa un médecin de la ville de lui délivrer un certificat d'incapacité pour lui permettre de rester auprès de la belle. Le Dr. Jean-Charles Bartholdi (1756-1830), grand-père d'Auguste, refusa de signer un faux et fit entendre raison au jeune officier : « Je ne veux pas contribuer à la sottise que vous entendez faire. La guerre vous conduira aux honneurs, et si j'avais la faiblesse d'accéder à vos désirs, cette complaisance vous laisserait plus tard de trop puissants regrets. » Un diagnostic dont Rapp saura plus tard se souvenir. Lors d'une réception, le général confia à ses invités dont fut Jean Charles Bartholdi, fils du médecin et futur mari de Charlotte Beysser : « Messieurs, sans le père de ce jeune homme, je serais maintenant à planter des choux à Colmar. » Cette relation s'ajoute aux liens de Charlotte avec son beau-frère Georg von Edighoffen, oncle maternel de Jean Rapp et d'Auguste Bartholdi. Pas de doute que Charlotte avait des intérêts familiaux à promouvoir son fils pour la réalisation de la statue Rapp, pas étonnant l'écriture de ses lignes en 1852 : « Auguste reçoit la liste avec la ratification du Maire et du comité pour ouvrir une souscription pour la statue qu'Auguste (sic) doit faire. Cette décision cause bien des causeries dans ce nid de Colmar. Quelle jalousie ! mais, d'un autre côté, que de bonté et de bienveillance ! cela me fait du bien. » Et les relations des Bartholdi n'ont pas plu à certains ambitieux dans une petite ville bourgeoise de quelque 20 000 habitants à l'époque. Le 6 mars 1854, elle a collé une étiquette dans son agenda avec ces mots : « 1854. Année dans laquelle Auguste a commencé Rapp. Ce matin, à huit heures, note-t-elle ce jour-là, Auguste a commencé la grande œuvre de la statue Rapp - trois chariots de terre glaise, 1500 livres de fer (qu') Auguste (?) a forgées sur une enclume qu'il s'est fait mettre à l'atelier - quel travail » (voir Belot & Bermond, 2004, p. 44). | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

L'oncle Johann Georg von Edighoffen dit Jean Georges Edighoffen (1759-1813)

Johann Georg von Edinghoffen est entré dans l’armée comme soldat en 1777 ; après trois campagnes en mer, dont la Guerre d'indépendance des États-Unis de 1781 à 1783, avec le grade de caporal, puis de sergent, puis Gibraltar. Congédié pour ancienneté de service, avec le grade de sergent le 8 janvier 1791, il s'engagea le même mois au 6e bataillon des volontaires du Haut-Rhin au service duquel il fut élu capitaine le 8 août 1792. Il s’installe à Colmar, sa ville natale, et, cette même année le 19 mars, il se marie à Riquewihr en premières noces avec Maria Barbara Birckel, née à Riquewihr en 1751 et décédée en 1798 à Colmar.  Il est nommé colonel en 1804 et général de brigade en 1806. Suite au décret du 4 nivôse an XIV (16 décembre 1805), sur la bataille d’Austerlitz, il est nommé commandant de la Légion d'honneur. En 1807 à Barr, il s’est uni en secondes noces à Catharina Margaretha Dietz (1785-1808) et quitte son domicile colmarien pour habiter Wihr-en-plaine. Son état de santé l’oblige à prendre sa retraite le 15 juin 1807. Sa jeune épouse meurt en 1808 à Wihr.

En troisièmes noces, il épouse à Ribeauvillé le 7 septembre 1808 Catharina Margaretha Mathio (1788-1848). Par lettres patentes signées le 15 juillet 1810 à Rambouillet, il devient Chevalier de l'Empire. Ses armoiries blasonnent : De sable, à l'épée en bande d'or côtoyée de deux cotices du même ; à la bordure de gueules du tiers de l'écu au signe des chevaliers posé au deuxième point en chef. Après le décès du général von Edighoffen, son épouse se remarie en 1816 à Ribeauvillé avec son oncle maternel Elias Graff (1771-1847) [et grand-oncle d'Auguste Bartholdi], le couple ayant obtenu une dispense royale, datée du 11 octobre 1816.  https://gw.geneanet. org/emig_w. D’autres liens de parenté par alliance existent entre Rapp et Bartholdi (voir document joint). Parmi eux, avec les Kessel, la tante paternelle Anna Maria Rapp (1747-1804) a épousé Conrad Kessel (1736-1813), dont deux frères sont l’un, un ascendant du Dr. Albert Schweitzer (1875-1965), prix Nobel de la Paix, et l’autre celui de l’auteur de ces lignes. Statue du Général Rapp à Colmar La décision du conseil municipal de Colmar d'ériger un monument à la gloire de cet illustre enfant de la cité remonte au mois d'août 1841. Un premier projet parisien échoue par manque de fonds et suite aux événements politiques. La reprise du projet redevient possible avec l’avènement de Napoléon III. Dès 1852, Auguste Bartholdi, alors âgé de 18 ans, propose une maquette qui emporte l'adhésion des comités de souscription formés à Paris et à Colmar. Cette statue est la première commande publique et le premier monument réalisé par jeune sculpteur Auguste Bartholdi ; l'architecte se nommait Mathias Xavier Hatz (1825-1890), et le coulage de la statue de bronze est confié au fondeur Charnod à Montrouge au printemps 1855. Cette statue, il la réalisera dans la maison que sa mère a fait construire à Paris, au 38-40 de la rue Vavin, où il va vivre pendant près de quarante ans et où il va produire la majorité de ses œuvres. Les liens de parenté de sa mère, énoncés ci-dessus, peuvent donner un nouvel éclairage sur la motivation du projet de statue par le jeune Bartholdi. Calendrier : ◦ ◦ 1855 : la statue était exposée à l'origine sur les Champs-Élysées à Paris et présentée à l'exposition universelle de 1855. ◦ 1856 : l’érection du monument est autorisée par décret du 10 mai et l’inauguration a lieu le 31 août à Colmar. ◦ 1872 : les Allemands veulent enlever le monument mais le projet n’est pas mis à exécution. ◦ 1940 : la statue est détruite par les Allemands. Les débris sont conservés. ◦ 1945 : classé au titre des monuments historiques par arrêté du 6 août 1945 (immeuble). ◦ 1946 : à l’initiative du général de Lattre de Tassigny, le gouvernement provisoire de la République classe la statue au titre des monuments historiques et la fait restaurer par le sculpteur Edouard Stenzel. Le monument est inauguré le 2 février sur un socle provisoire par Edmond Michelet, ministre des Armées. Inscriptions sur le monument :

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Références Bachoffner P. (1984). Un hommage public des étudiants en pharmacie au général Rapp, héros d'Austerlitz, dans l'Alsace annexée par l'Allemagne (1905). In : Revue d'Histoire de la Pharmacie, 72ᵉ année, n°261, p. 138-140. Belot R. & D. Bermond (2004). Bartholdi. Perrin, Paris, 466 p. Emig C. C., 2014. Les ascendances du célèbre sculpteur colmarien Auguste Bartholdi. Nouveaux eCrits scientifiques, NeCs_01-2014, p. 1-44. Emig C. C. (2019). Descendance du Général Rapp. CdM Création, Marseille, 21 p. Liévyns A., Verdot J.M. & Bégat P. (1847). Fastes de la légion-d'honneur : biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre. Paris, tome 5, 608 p. [Edighoffen, p. 277] Pallier M. (2016). Auguste Bartholdi (1834-1904) ou la persévérance récompensée. Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, Séance publique du 2 mai 2016, p. 109-121. Révérend A. (1897). Armorial du Premier Empire - Titres, majorats et armoiries concédés par Napoléon Ier. Annuaire de la noblesse, Paris, tome 2, 372 p. [Edighoffen, p. 128-129]. Schelcher J. M. (2017). Bartholdi, mère et fils. Le Verger éditeur, Barr, 720 p. Schmitt J.M. (1986). Bartholdi : une certaine idée de la liberté. La Nuée Bleue, Strasbourg, 104 p. & FeniXX, 124 p. (version numérisée). Liens : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-general-rapp-colmar/ Archives départementales du Haut-Rhin – acte de mariage mariage Graff x Mathio, http://www.archives.haut-rhin.fr/search/result#viewer_watch:a011455803158dnTY7b/5449c9e70e Cousinages illustres : le général Johannes Rapp, le général Johann Jacob Kessel et le pasteur médecin Albert Schweitzer, prix Nobel de la Paix 1952. http://emig.free.fr/GENEALOGIE/Fig-Emig/Rapp-Schweitzer.html Notes : [1] En 1843, après la mort de son mari en 1836, elle s’installe avec ses deux fils à Paris où résidait déjà le cousin germain Jean Frédéric Bartholdi (1794-1839) et son épouse, la comtesse Walther (1803-1875). [2] La maison natale, à Colmar, sise au 30 de la rue des Marchands, est aujourd’hui le Musée Bartholdi, un legs du sculpteur et de son épouse. Page à télécharger en

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

1854 : le 10 janvier, sur les recommandations du colonel Marnier, Bartholdi est chargé de la statue du général Rapp à Colmar.

1854 : le 10 janvier, sur les recommandations du colonel Marnier, Bartholdi est chargé de la statue du général Rapp à Colmar.