|

Fermer la fenêtre Fermer la fenêtre

Blasonnement : parti d'azur, à deux flèches en sautoir d'or, les pointes en haut, accolées de deux pèlerines d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé de deux étoiles d'or ; au 2 d'or, à 3 merlettes de sable, 2 et 1. [© dessin original selon description] - voir aussi l'Armorial de 1696 Blasonnement : parti d'azur, à deux flèches en sautoir d'or, les pointes en haut, accolées de deux pèlerines d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé de deux étoiles d'or ; au 2 d'or, à 3 merlettes de sable, 2 et 1. [© dessin original selon description] - voir aussi l'Armorial de 1696

Le patronyme à l'origine Rebiol évolue dans le temps, parfois Robiol, puis Rebolli ou Robolly, et enfin Roboly dans sa forme définitive en devenant le nom d'une famille de nobles provençaux, installés à Aix-en-Provence.

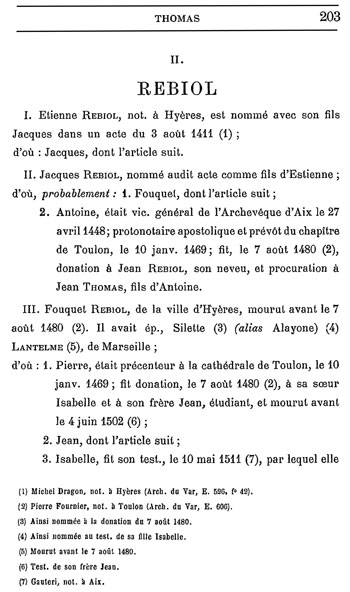

C'est au début XVe siècle, dans un acte daté du 3 août 1411, qu'Etienne Rebiol est mentionné comme notaire à Hyères (Var), ainsi que son fils Jacques. Sa descendance, native d’Hyères, jusqu’à Pierre Rebiol est développée dans la partie consacrée à la famille Rebiol dans la publication du marquis de Boisgelin (1896, p. 203-204) et aussi dans d’autres pages de son travail sur la généalogie des Thomas.

Pierre est le fils de Jean Rebiol et de Douce Thomas ; en épousant Isabeau Thomas, il deviendra coseigneur de Néoules. Lui et ses descendants habitent Brignoles, sa belle-mère est Marguerite de Brignoles. Puis, son arrière petit-fils Sébastien Rebolly ira s’installer à Aix-en Provence, épouse Antoinette de Vitalis et devient seigneur de Saint-Martin de Crau.

Une branche de la famille forme une dynastie des drogmans, censaux et diplomates au service de la France dans l'empire Ottoman (voir arbre ci-contre) : Marie Catherine Sarah Roboly (1787-1857) épouse Joseph Antoine Honoré Jean Baptiste Bouisson (né en 1781 à Trets – décédé en 1851 à Marseille) à Smyrne le 18 Septembre 1806. Ils sont les ascendants directs d’Anne Bouisson (Sosa 48 et 49).

C’est son arrière-arrière-grand-père, Jean-François de Roboly (1623-1689), appartenant à la noblesse de robe de Provence et seigneur de Saint-Martin de Crau (comme son grand-père Sébastien de Roboly), qui alla le premier s’installer à Constantinople où il recevait ses instructions de Louis XIV. Il était négociant, chargé des affaires de la France auprès de la Porte Ottomane (un des noms de l’Empire Ottoman) entre 1660 et 1665. sGourdon de Genouillac & de Piolenc (1863) notent « Jean François de Roboly époux de Baptistine d'Andrea étant allé à Constantinople y fut nommé résident pour le roi pendant l'absence de l'ambassadeur de Louis XIV, M de la Haye de Ventelet en 166... et ensuite consul du commerce. Le roi voulant le récompenser des services qu'il lui avait rendus lui permit, par brevet signé de sa main, et qui est au pouvoir de la famille, de demeurer à Constantinople sans que pour ce il lui puisse être imputé d'avoir contrevenu à sa dernière ordonnance qui ordonne à ses sujets de revenir dans le royaume tous les six mois, etc., et accorda en même temps des lettres de naturalité à ses enfants. Ces lettres et le brevet sus-dit sont en date du 2 décembre 1669. »

Le 24 juillet 1660 un grand feu détruisit environ 2/3 de Constantinople. Sept églises catholiques ont brulées, incluant aussi leurs archives. Les reconstructions eurent des tracasseries officielles de l’administration musulmane ottomane ; elles furent partiellement résolues grâce à l’intervention par le chargé d’affaires de l’ambassade de France Jean François Roboly qui depuis fin 1660 assumait aussi les fonctions d’ambassadeur (jusqu’en 1665, sur instructions du roi Louis XIV) et les reconstructions grâce aux donations des ambassadeurs et des marchands catholiques, qu’il a su réunir et au-delà par ses connaissances turques. Aussi un négociant habitant Pera, il avait l’estime du roi comme l’atteste une lettre de ce dernier : « Notre cher et bien aimé le sieur de Roboly, agent pour nos affaires à Constantinople... » (Archives Nationales, AE B/III/269, 1662-1669).

En 1626, à leur arrivée à Constantinople, les moines capucins furent installés à l’église Saint-Georges, vacante, dans le quartier Galata. Le 18 novembre 1665, un décret du Conseil royal du commerce crée le statut d’un collège à Constantinople et demande à la Chambre du commerce de Marseille de subvenir aux frais des élèves. Le collège et un couvent, nommés Saint-Georges, pour les Capucins, chargés de l’enseignement, sont installés dans un bâtiment (ci-dessous- à droite) adjacent à l’ambassade de France dans le quartier Pera. Puis, sur décret royal en 1669, l’École des jeunes de langue y est aussi institutée, avant celle de Paris. Dès 1686, Roboly est intervenu pour que les enfants de Français résidents puissent aussi y être admis, notamment ses propres fils. (Dehérain, 1991 ; Obaldía, 2018)

L'ambassade de France à Constantinople vers 1670. Aujourdhui Istanbul et dans ces locaux,

le Consulat de France à gauche et l'Institut Français de Turquie à droite.

| C’est, dans la chapelle de cet ensemble, que se trouve la dalle mortuaire de Jean François Roboly, décédé le 21 septembre 1689. Son testament manuscrit est à la Bibliothèque municipale d'Arles (13).

Traduction (par Anne Bouisson) :

Ci-git l’illustre Jean François ROBOLY très distingué et riche marchand français d’Aix [en Provence] vers la Porte Ottomane pour l'empereur des chrétiens des Gaules, mais naturellement demeurant entre attitude de marchand et de résident, toujours avec prudence, équité, modestie, désir de générosité envers les pauvres et se distingua dans sa piété envers Dieu, remarquable en toutes ces vertus

ici sur terre, il a laissé un digne exemple, et s'est échappé, lui qui « s’étant maintenant élevé au ciel » puisse-t-il y demeurer pour l'éternité avec les bienheureux.

Décédé en l’an 1689 le 21 septembre

En bas de cette plaque, il y a les armoiries de Jean François Roboly qui ne comporte que le parti 1 de l'écu représenté en haut de page (plus récent).

|

Le fils Pierre Roboly (1660-1743) épouse Anne Barbier à Smyrne : il reprend à la suite de son beau-père la charge de premier drogman au consulat de France à Smyrne, elle sera ensuite transmise aux descendants. Son beau-père Honoré Barbier est né en 1660 à Marseille et décédé en 1706 à Smyrne ; son épouse Dominique de la Forêt est probablement née à Constantinople. Leur fils Honoré (1711-1770), époux de Sarah Marie Pagy, est deuxième drogman à Smyrne de 1737 à 1770. Leur fils Etienne (1751-1834), père de Marie Catherine, devient censal et négociant, tandis que son frère aîné Pierre François (1739-1783) prend la charge de drogman et consul de France, notamment à Smyrne, où il est né et il décède à Salonique (aujourd'hui Thessalonique, en Grèce) de la peste en 1783, il y a été nommé drogman en 1781 (Mézin, 1998). Pour en savoir plus...

Lors de cette peste de 1783, non seulement le père est décédé mais aussi ses quatre enfants, Charles (10 ans), Louis (6 ans), Joseph (4 ans) et Joséphine (1 ans). Son épouse Marie Nicolas est rentrée en France dès 1784. Ci-joint un duplicata  du versement de sa pension (400 livres), daté du 24 octobre 1784 prenant effet le 14 août, elle habitait Versailles. du versement de sa pension (400 livres), daté du 24 octobre 1784 prenant effet le 14 août, elle habitait Versailles.

Selon les sources les plus anciennes, au 2 avril 1480 selon Rietstap (1861), le blasonnement des armoiries de Thomas de la Valette s’énonce : écartelé de gueules et d’azur ; à la croix tréflée au pied fiché d’or, brochant sur les écartelures. Avec la devise : Godefridus mihi dedit.

De Genouillac (1860) mentionne pour de Thomas : écartelé de gueules et d’azur ; à la croix d’or tréflée, au pied fiché, brochant sur le tout.

Dans l’Armorial de 1696 (d’Hozier, 1701-1800), selon les branches de Thomas en Provence, la croix est soit tréflée, soit fleuronnée : pour celle de Néoules, qui nous concerne, de Boisgelin (1896, p. 82) écrit :

Armes : écartelé de gueules et d'azur à une croix d'or fleuronnée au pied fiché brochant sur le tout; la branche de Néoules portait -par concession- : d'azur au croissant d'or. Cimier. deux bras armes sortant du timbre et dont les mains jointes soutiennent une croix semblable à celle de l’écu. Devise : à tort on me blâme.

L'ancêtre pourrait être Charles Thomas, chevalier, général des armées du comte de Provence Gilbert ; en 1096, il est nommé gouverneur de Toulon. Mais sa descendance demande des preuves.

Le premier ancêtre, établi sur actes, est Jacques Thomas, institué notaire public et impérial le 13 octobre 1413.

Son fils Jean, né à Toulon, dont la mère est Laurence Bernard, acheta des terres à Néoules et devint coseigneur de Néoules ; le 21 avril 1480, il reçoit les lettre de noblesse pour services rendus au Roi, en même temps que son frère Antoine et son père Jacques Thomas. Il s’est marié avec Barthélémie Signier  (armoiries de la famille Signier ci-contre) [1]. Leur fils Antoine, coseigneur de Néoules, épouse Marguerite de Brignoles, fille d’Honoré, coseigneur de Gaubert ; leur fille Isabeau (ou Antoinette) se marie avec Pierre Rebiol, natif d’Hyères et apporte à la famille Rebiol une part de ce que les Thomas possédait à Néoules, l’autre ira avec sa sœur Yolande à la famille Blancard dont elle épouse le fils Antoine. L’histoire du village Néoules mentionne au cours du xvie siècle, que le village est possédé par plusieurs seigneurs : les sieurs Rebiol et Blancart, ainsi que l'évêque de Marseille. (armoiries de la famille Signier ci-contre) [1]. Leur fils Antoine, coseigneur de Néoules, épouse Marguerite de Brignoles, fille d’Honoré, coseigneur de Gaubert ; leur fille Isabeau (ou Antoinette) se marie avec Pierre Rebiol, natif d’Hyères et apporte à la famille Rebiol une part de ce que les Thomas possédait à Néoules, l’autre ira avec sa sœur Yolande à la famille Blancard dont elle épouse le fils Antoine. L’histoire du village Néoules mentionne au cours du xvie siècle, que le village est possédé par plusieurs seigneurs : les sieurs Rebiol et Blancart, ainsi que l'évêque de Marseille.

- Pierre Blancard, seigneur en partie de Néoules, prêta serment pour cette seigneurie, le 29 janv. 1536 : il eut de nombreux procès avec les héritiers d’Ysabeau Thomas, sa tante, mariée avec Pierre Rebiol, au sujet de plusieurs héritages, notamment celui des Brignoles.

Un autre fils de Jacques Thomas a été légitimé le 1er décembre 1413. Il se marie en première noces (avant 1439) avec Catherine Garnier. D’abord syndic de Toulon, il devient bailli et capitaine de Toulon, châtelain et capitaine de la forteresse de Toulon (à vie). Il épouse en secondes noces Isabelle Rebiol, fille de Fouquet Rebiol et de Silette Lanthelme. Il décède à Toulon vers 1480.

Son fils Jean, du premier lit, épouse Antoinette Julianus, fille de Laurent et de Gassène (dite Anne) Signier. Il mourut à Toulon en 1499. Leur fille Douce épouse Jean Rebiol, tandis que la sœur de ce dernier, Isabelle Rebiol, se marie en secondes noces avec Antoine Thomas, le grand-père de sa belle-sœur Douce Thomas. Jean Rebiol est licencié-es-droits à Toulon et conseiller du Roi. Ils ont quatre enfants, dont Jean Rebiol qui épouse Elionne de Leydet.

Blasonnement : d'azur à la tour crènelée d'argent maçonnée de sable sur une terrasse de sinople accostée à dextre d'une palme d'or, à senestre d'un lys de jardin tigé de sinople. Blasonnement : d'azur à la tour crènelée d'argent maçonnée de sable sur une terrasse de sinople accostée à dextre d'une palme d'or, à senestre d'un lys de jardin tigé de sinople.

Sébastien de Rebolly, seigneur de Saint-Martin de Crau, avocat, conseiller référendaire du roi en la chancellerie de Provence (en 1613) a épousé Etiennette de Vitalis (1567-1617), fille d'Augustin et de Trophime Cauvin, probablement apparentés à la famille de Vitalis... et plus  . .

La terre de Saint-Martin de Crau, au terroir d'Arles, est restée la propriété de la famille Roboly jusqu'à la Révolution française.

|

Sources :

Archives de la Chambre de Commerce de Marseille, https://francearchives.fr/fr/search?es_escategory=archives&q=roboly - consultées à Marseille.

A�u�b�e�r�t� �d�e� �L�a� �C�h�e�s�n�a�y�e�-�D�e�s�b�o�i�s� �F�.� �A�.� �(�1�7�7�8�)�.� D�i�c�t�i�o�n�n�a�i�r�e� �d�e� �l�a� �n�o�b�l�e�s�s�e�:� �c�o�n�t�e�n�a�n�t� �l�e�s� �g�én�é�a�l�o�g�i�e�s�,� �l�'�h�i�s�t�o�i�r�e� �&� �l�a� �c�h�r�o�n�o�l�o�g�i�e� �d�e�s� �f�a�m�i�l�l�e�s� �n�o�b�l�e�s� �d�e� �F�r�a�n�c�e�,� �l�'�e�x�p�l�i�c�a�t�i�o�n� �d�e� �l�e�u�r�s� �a�r�m�e�s� �&� �l�'é�t�a�t� �d�e�s� �g�r�a�n�d�e�s� �t�e�r�r�e�s� �du� �r�o�y�a�u�m�e�... B�o�u�d�e�t�,� �P�a�r�i�s�,� �2�e� éd�.�,� �v�o�l�. �1�2�,� �9�3�4� �p�.� �[�d�e� �S�i�g�n�i�e�r�,� �p�.� �5�3�6�-�5�4�8�]�.�

Belin F. A. (1894). Histoire de la latinité de Constantinople. Picard, Paris, 547 p.

Boisgelin, Marquis de (1896). Les Thomas, marquis de La Garde, barons de Sainte-Marguerite. Généalogie. Makaire, Aix-en-Provence, 161 p. Publié en 1897 dans le Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan, 20, 81-212 (1894-1895).

De Testa M. & A. Gautier (2003). Drogmans et diplomates européens auprès de la Porte ottomane. ISIS, Istanbul, 472 p. [Roboly, p. 180-184].

Dehérain H. (1991). Jeunes de Langue et interprètes français en Orient au XVIIIe siècle. Anatolia moderna - Yeni anadolu, 1, p. 323-335

Gourdon de Genouillac H. (1860). Recueil d'armoiries des maisons nobles de France. Dentu, Paris, 467 p. [Thomas : p. 423]

Gourdon de Genouillac H. & A. de Piolenc (1863). Nobiliaire du département des Bouches-du-Rhône : Histoire, généalogies : Armorial départemental. Dentu, Paris, 240 p.

Hozier C. R. d' (1701-1800). Volumes reliés du Cabinet des titres : recherches de noblesse, armoriaux, preuves, histoires généalogiques. Armorial général de France, dressé, en vertu de l'édit de 1696, tome XXX Provence, n° 2, p. 1045-2004.

Jougla de Morenas H. (1948). Grand Armorial de France. Editions Héraldiques, Paris, tome 6, 587 p.

Mézin A. (1998). Les consuls de France au siècle des Lumières (1715-1792). Direction des Archives etde la Documentation, Ministère des Affaires étrangères, Paris, 974 p. [Roboly Pierre François, p. 523]

Obaldía V. R. de (2018). A legal and historical study of Latin Catholic Church properties in Istanbul from the Ottoman conquest of 1453 until 1740. Thèse de doctorat en Histoire, Université d’Aix-Marseille, 323 p.

Rietstap J. B. (1861). Armorial général, contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de l'Europe ; précédé d'un Dictionnaire des termes du blason. Van Goor, Gouda [Thomas : p. 1037].

Rietstap J. B. (1887). Armorial général ; précédé d'un Dictionnaire des termes du blason. Van Goor Zonn, Gouda, vol. 2, 2e éd., L-Z, 1316 p.

Cercle du Levant : familles françaises de Smyrne. Cercle du Levant : familles françaises de Smyrne.

Famille Moustier - Vitalis Famille Moustier - Vitalis

|

[1] Barthélémie Signier est une descendante de la branche du Var de la Maison de Signier, dont la noblesse remonte au XIVe siècle. Cette branche est liées par des alliances diverses aux de Thomas.

D'après le Grand Armorial de France (1948) : DE SIGNIER. PROVENCE. Conseiller au Parlement de Provence en 1637 et 1674. - Preuves pour Malte au XVIIe siècle sur titres de 1513. - Seigneurie de Piouzin (04310 Montfort) et de Senneguier. - Eteint au XVIIIe siècle.

D'après le Grand Armorial de France (1948) : DE SIGNIER. PROVENCE. Conseiller au Parlement de Provence en 1637 et 1674. - Preuves pour Malte au XVIIe siècle sur titres de 1513. - Seigneurie de Piouzin (04310 Montfort) et de Senneguier. - Eteint au XVIIIe siècle.

- Blasonnement : De gueules à 6 têtes d'aigle arrachées d'argent couronnées d'or, 3, 2 et 1 (à gauche). - Alias : D'azur à une bande d'or chargé de 3 têtes d'aigle arrachées de sable et languées de gueules (à droite).

|

Localisation du Consulat dans Istanbul (Turquie)

Localisation du Consulat dans Istanbul (Turquie)

Pour les données généalogiques complètes,

consultez notre base de données :

À télécharger :

Emig C. C. (2019). Famille Roboly : les Sosa de la famille Bouisson - Emig - et familles alliées : Thomas et Vitalis. CdM, Marseille, 2e édition, 16 p.

[incluant trois lettres manuscrites,

deux de Jean François Roboly, une de Pierre Roboly]

Répartition géographique des familles Bouisson et alliées dans les principaux bourgs et villages des Bouches-du-Rhône et du Var.

[ Cliquez sur la carte pour agrandir le Bassin de l'Arc]

NOTA :

Les noms de certaines localités utilisés dans les livres anciens ne correspondent pas à leur dénomination actuelle - par ex., Néoules s'écrivait aussi Néoulle, Brignoles était Brignolle (du nom celto-ligure brig, signifiant la hauteur).

|

|