|

Alphonse Moutte, né et mort à Marseille - 1840-1913 -, fut peintre naturaliste marseillais de l'Ecole Provençale du XIXe siècle.

Il suit les cours de l'École des Beaux-Arts de Marseille où il a notamment Émile Loubon (1809-1863) pour professeur. Il poursuit l'apprentissage de son art à Paris et travaille dans l'atelier d'Ernest Meissonier (1815-1891). C'est là au cours d'une démonstration du zoopraxiscope par le photographe américain Muybridge, qu'il découvre ces instantanés de la vie qui vont marquer ses tableaux. Autoportrait - A. Moutte Elève de Loubon, Alphonse Moutte fut le peintre le plus représentatif du Naturalisme provençal dont l’expresion privilégiée était les scènes quotidiennes et la vie populaire. Il reproduit les scènes rustiques, y ajoutant la vie des pêcheurs dans des toiles débordantes de lumière. Professeur d’Olive, il est à la charnière des générations. Chez lui, le naturalisme scrupuleux se fonde sur un reportage qui apporte la connaissance immédiate de la réalite, ce que garantit le Vérisme, et il y intègre le spectateur. Un bel exemple est le tableau Coin de la Plage du Prado (Marseille, 1882) - et en eau-forte Pêcheur sur la plage du Prado (voir ci-dessous) : pendant l'hiver, il a transformé en atelier une cabine de bains sur cette plage et venait peindre tous les matins. On y retrouve l'ambiance de la plage le matin tôt, le mouvement des vaguelettes, la fraîche brise matinale et le pêcheur qui court pieds nus sur le sable. Jeune chercheur au CNRS, j'ai connu cet atmosphère dans les années 1960 venant une ou deux fois par semaine sur toute l'année récolter des phoronidiens en plongée à quelques encâblures de ce lieu. Un autre tableau est donné ci-dessous : La Régalade (Marseille, 1882) aussi nommé Le déjeuner des pêcheurs qui traduit cette même vision du peintre. Autoportrait - A. Moutte de 1896 Dès 1869, il expose au Salon avec des dessins. Dès 1890, la grande presse parisienne décèle en Moutte un peintre ardent, qui sait rendre la vie bruyante du Midi. En 1896, il assure la présidence des Artistes Marseillais et sucède à Antoine Dominique Magaud en devenant directeur de l'École des Beaux-Arts et de l'École d'Architecture de Marseille, jusqu'en 1913. Professeur dans cette même école où il a formé, entre d'autres, le peintre Jean-Baptiste Olive (1848-1936) et le sculpteur Ary Bitter. Moutte Alphonse est un des représentant de la deuxième génération de l’École provençale, héritière de Loubon. Marseille et sa région lui offrent ses principaux sujets d'inspiration. En 1872, il est nommé membre de l'Académie de Marseille. Il est ami de Frédéric Mistral et d'Alphonse Daudet, avec eux défenseur du Félibrige et de la culture provençale - lire aussi Bertin (1882, p. 65-66). Il décède le 21 avril 1913 Son nom a été donné à un boulevard de Marseille dans le 13e arrondissement. s

Autres liens : Amateurs de l'œuvre du peintre - wikipedia - Fondation Calvet | |||||

|

[Agrandir]

Promeneurs sur la Corniche (Marseille) - avant 1913.

Les Goudes (Marseille), 1910

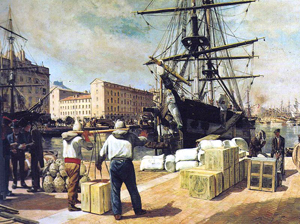

Le débarquement des blés (Marseille), 1876.

Anne Sophie Bouisson fut veuve très jeune avec un fils unique, le petit Alphonse, qui avait alors 5 ans [1]. Elle se remaria avec Joseph Faucon [2] qui exerçait le même métier que son défunt mari, à savoir courtier en blé. Il éleva Alphonse Moutte et lui céda même son affaire de courtage sur le port de Marseille; mais le jeune homme n'aimait pas ce métier, car il préférait la peinture. En bon fils [3], il attendit le décès de sa mère, rentière, en 1871 [4], pour quitter le courtage en blé et vivre de sa peinture. Anne Sophie Bouisson est enterrée au cimetière Saint Pierre à Marseille, tout comme son fils Alphonse. Elle est aussi à l'origine de l'achat de la propriété Moutte dans le quartier Saint-Just - Montolivet [5]. Cette maison fut l'atelier "de campagne" d’Alphonse Moutte, où l’une de ses descendantes, Catherine Lorenzi, a grandi et vit toujours. En effet, Alphonse Moutte s’est marié en 1866 avec Thérèse Heraud. Deux enfants naîtront : un garçon, Marcel, mort sans descendance; une fille, Marie Thérèse, en 1866 [3], qui épousa un des élèves de son père, Jean Baptiste Samat (1865-1930), fils de Toussaint (1837-1916) le fondateur et directeur du journal "Le Petit Marseillais", puis lui-même directeur de ce journal, écrivain, historien, et peintre à ses heures. Le couple eut trois garçons et une fille : Jean-Toussaint (1892-1944), Marc (1895-1913), Marcel (1898-1961), et Annette(1906-1993). Marcel dont la fille unique, Marguerite (née en 1923), est la mère de Catherine Lorenzi à qui nous devons une grande partie de ce texte et aussi des photos.

[Photos du peintre © Catherine Lorenzi] |

Anne Sophie Bouisson est la fille de Joseph Bouisson (1781-1851) et Marie-Catherine Roboly (1787-1857), elle est née le 17 novembre 1809 à Smyrne (Izmir, Turquie). Elle est venue en France, à Marseille, avec ses parents, sa soeur Adèle et son frère cadet Jules. L'aîné Jean-Baptiste est resté en Turquie et s'est marié à Constantinople avec Hélène Dapery - les arrière-arrière-grands-parents d'Anne Bouisson. Les descendants d'Anne Sophie Bouisson et de François Moutte sont représentés sur l'arbre ci-dessous : Ses domiciles marseillais :

Huile sur acajou : Mas provençal

|

||||

|

« Chercheur passionné, épris du grand air et de la lumière, Moutte pénètre l'intimité de la population provençale. Il en dit les travaux, les plaisirs, les paresses, les joies naïves. Maître dans l'art de camper un personnage, il célèbre la vie des pêcheurs et des paysans, conférant de la noblesse aux chevrières, aux bouquetières descendant des collines, aux tambourinaires, aux âniers en culottes de velours. Son impact tient à l'exigence de vérité, l'observation analytique, le détail méticuleux, l'accord de la figure et du paysage. Si le sentiment photographique l'éloigne de Loubon, c'est par le grand format qu'il se dégage de l'influence de Meissonier, son véritable maître. »

Au cimetière St-Pierre de Marseille, Alphonse Moutte et son épouse Thèrése Héraud sont enterrés dans le caveau de la Famille Philogone Héraud, qui est celui de ses beaux-parents. Aucune inscription n'y indique leur présence. Y sont aussi enterrés ses deux belles-soeurs et quelques descendants. Le caveau se situe dans l'allée des acacias carré 5 midi, face à l'allée 40 carré 5 ouest.

Dans ce même cimetière, la mère d'Alphonse, Sophie Bouisson, épouse Moutte, puis Faucon, est enterrée dans le caveau de la Famille Faucon Bertrand, situé dans l'allée des mobiles carré 7 nord, presque en face du monument aux morts de la guerre (Crypte militaire). A noter que les autres tombes de notre famille Bouisson n'ont pu être retrouvées dans les cimetières marseillais. | |||||

La descendance d’Alphonse Moutte ne se fait que par sa fille Marie Thérèse Moutte (1866-1938) qui épouse en 1889 Jean Baptiste Samat (1840-1931). Ils ont quatre enfants, dont un fils mort à 19 ans. Descendance en

Quelques références et liens Bertin H. (1882). Bustes et masques marseillais. Laveirarié Père, Marseille, 1e Série, 125 p. [Alphonse Moutte : p. 63-64 ; Samat : p. 65-66]. Dubois M., Gaffarel P. & Samat J.-B. (1928). Histoire de Marseille. Imprimerie municipale Marseille, 222 p. Repelin J. (1932). Jean-Baptiste Samat (1865-1931). Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Marseille, p. 353-355. Rosaz-Brulard M.-J. (1988). Il y a quelque cent ans, la presse marseillaise. In : Hommes, idées, journaux. Éditions de la Sorbonne, Paris, p. 67-81. Orsoni S. (1944). Premier grand procès de patrons de presse collaborationnistes : le procès Albert Lejeune et Jean Gaillard- Bourrageas du Petit Marseillais - octobre 1944. https://museedelaresistanceenligne.org/ Combat (21-10-1944). L'affaire du "Petit Marseillais" (article). N° 114, 4e année, p. 1-2.

| |||||