| Sommaire |

|

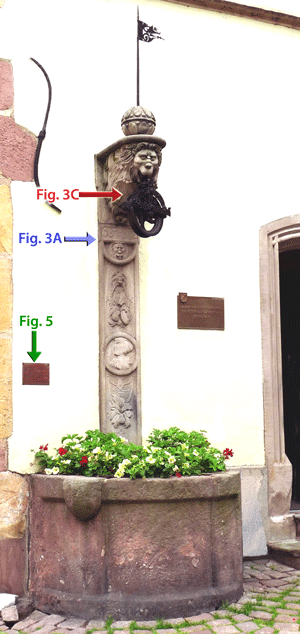

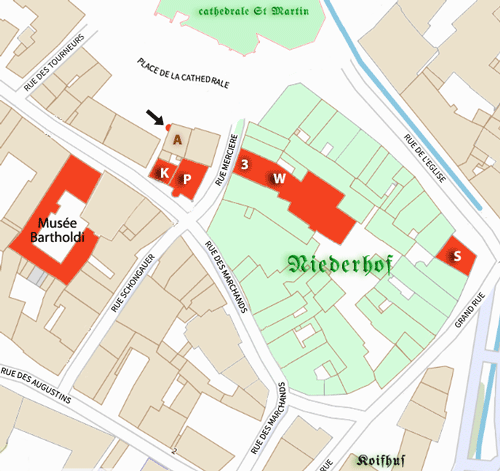

Le puits Wetzel (1592)

2. Niederhof - Oberhof L'immeuble au 3, rue mercière se situait dès le Xe siècle dans l’un des deux domaines royaux (devenu Reichsgut) carolingiens [2], le Niederhof [3], dont le périmètre actuellement connu correspond au siège administratif (Fig. 2) (Kraus, 1884 ; Brunel, 1982 ; Kammerer, 201). En 934, le Niederhof a été cédé à l’évêque de Contance (Hochstift Konstanz = principauté épiscopale de Constance). Après l’incendie en 1106, Colmar prend se développe rapidement, favorisé par sa situation au débouché des vallées de la Fecht et de la Weiss : la maison de Hohenstaufen exercent l'avouerie de Munster et du Niederhof. A ce titre, l’empereur Friedrich I. dit Barbarossa (1122-1190) [traduit : Frédéric Ier de Hohenstaufen dit Frédéric Barberousse] séjourna à plusieurs reprises à Colmar (1153, 1156, 1179 et 1186). C'est également sur le domaine de Munster que se rencontrent les premiers habitants qualifiés de bourgeois dès 1212 par l'empereur. L’autre domaine, le Oberhof, est cédé vers 965 par l’empereur Otto der Große [4] à l'abbaye bénédictine de Payerne (Vaud, Suisse) et le prieuré bénédictin Saint-Pierre y est construit au début du XIIe siècle. Depuis 1765 il est devenu un établissement d’enseignement : depuis 1919, le lycée Bartholdi. L’histoire de ces deux domaines restent encore mal documenté à ce jour. Aux Xe-XIIe siècles, à Colmar, l’autorité seigneuriale était partagée entre plusieurs potentats. Le monastère clunisien de Payerne était l’un d’entre eux : il siégeait à la curia superior (Oberhof, cour supérieure), et un autre était le dominium du chapitre cathédral de Constance qui tenait une cour seigneuriale appelée Niederhof (cour inférieure) (Fig. 2). Cette dernière, le carrefour de tous les axes de circulation, s’étoffa de populations nouvelles de marchands et d’artisans alors que l'Oberhof périclitait. L'empereur dit Frédéric Barberousse (1122-1190) obtient l’avouerie de la Niederhof et des droits de marché lucratifs. En ce qui concerne l'Oberhof, le futur empereur Friedrich II. (1194-1250) en devint l’avoué en 1212. Les Staufen cumulaient presque tous les droits en sus de ceux d’avoués, sur l’ensemble d’un territoire urbain (Mariotte, 1993). Néanmoins, les propriétaires du sol (Grundherren), l’abbaye de Payerne et le chapitre de Constance, conservaient la moitié du péage. 2. Description et armoiries du puits Wetzel Le puits Wetzel de style Renaissance est en grès des Vosges : la colonne est sculptée de médaillons: des armes de la famille, de fleurs, d’un portrait et surmonté d’une potence en tête de lion tenant dans la gueule un réa. Le blasonnement de l’écu, caché par ce rea, serait en s’inspirant de ceux connus des armoiries de la famille Wetzel :

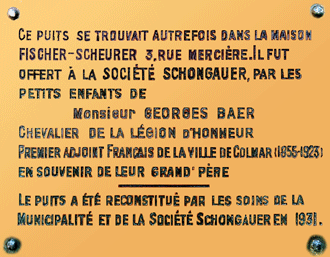

Ce dernier point laisse à penser que cet écu pourrait aussi être le sceau du propriétaire de l’immeuble, qui reste à ce jour inconnu. Des Wetzel étaient des potiers d’étain comme le démontrent leurs armoiries et ce meuble indéterminé pourrait être une marque professionnelle, un poinçon (Zinnmarke) - voir aussi Fig. 3-C - ou plus simplement le Hauszeichen (ou Hausmarke ; signe ou marque de maison) du propriétaire des armoiries. C’est que la généalogie des Wetzel de Colmar est encore largement incomplète. 3. Déplacement du puits depuis la Maison Fischer-Scheurer Dans les années 1870, l'immeuble devient la propriété de la famille Fischer-Scheurer (Fig. 4), qui nous est, comme les Wetzel, apparentée : Jean Chrétien Fischer (1824-1914), négociant drapier, de Beblenheim (comme ses ascendants), épouse en 1853, à Colmar, Adèle Scheurer (1834-1921), d’une famille de la bourgeoisie protestante de Colmar. Leur fille Adèle Berthe Fischer (1856-) épouse de George Baer (1855-), marchand, prennent la succession ; ils ont quatre enfants, dont un meurt à 10 mois, et en la mémoire de leur grand-père George Baer (Fig. 5), leurs petits enfants offrent ce puits à la Société Schongauer (gestionnaire du musée des Unterlinden, Colmar) : en 1931, le monument est déplacé du 3, rue Mercière pour être installé au 16 de la place de la Cathédrale, adossé à la maison Adolph (Fig. 1), sous puits de la maison Fischer-Scheurer ! On ne peut que regretter l'absence sur histoire de ce puits et sur le propriétaire originel, quelque 3 siècles avant que le couple Fische-Scheurer n'achète l'immeuble.

Références Brunel P. (1982). La formation urbaine de Colmar à l'épreuve de l'archéologie. Annuaire de Société d'Histoire et d'Archéologie de Colmar, 1982, p. 17-27. Buchholzer-Remy L. (2014). Schwörtage sans Schwörbriefe ? Revue d’Alsace, 140, p. 9-40. Finsterwalder P. W. (1938). Colmarer Stadtrechte. In: Oberrheinische Stadtrechte. Badischen Historischen Kommission, Bd 1 : Elsässische Stadtrechte, 3, Heidelberg, 344 p. Hozier C. R. d' (1701-1800). Volumes reliés du Cabinet des titres : recherches de noblesse, armoriaux, preuves, histoires généalogiques. Armorial général de France, dressé, en vertu de l'édit de 1696, par Charles d'Hozier (1697-1709). I - Alsace. Manuscrit, 812 p. Kammerer O. (2001). Entre Vosges et Forêt-Noire : pouvoirs, terroirs, et villes de l'Oberrhein, 1250-1350. Ed. Sorbonne, Paris, 449 p. - Kraus F. X. (1884). Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen: beschreibende Statistik (2. Band): Kunst und Alterthum im Ober-Elsass. Schmidts Universitäts-Buchhandlung, Friedrich Bull, Strassburg, Bd 2, 719 p. - Livet G. (dir.) (1983). Histoire de Colmar. Privat, Toulouse, 332 p. Mariotte J.-Y. ( 1993). Les Staufen en Alsace au XIIe siècle d’après leurs diplômes. Revue d’Alsace, 119, p. 43-74 - Playoust P.Y. (1961). La vie municipale à Colmar aux XIIIe et XIVe siècles. Thèse doctorale, École Nationale des Chartes, Paris, 515 p. Scherlen A. (1922). Topographie von Alt-Colmar. Strasbourg, 414 p. Traduit et réédité en 1996 par AREHEC, 573 p. Schmitt A. (dir.) (1935). Colmarer Jahrbuch - Annuaire de Colmar (1935). Comité d'Etudes historiques et littéraires - Colmar ville et campagne, n° 1, 202 p. Université de Haute-Alsace - Atlas historique d'Alsace : carte Colmar 1 (et autres cartes) Wolff C. (1960). La famille Wetzel. Annuaire de la Société d’Histoire du Val et de la Ville de Munster, 15, p. 15-28. Liens : ↪ Pages en-ligne de plusieurs des familles de nos ancêtres à Colmar citées ici : notamment Sandherr, Wetzel, Bub, Goll... et leur présence au Wagkeller de Colmar.

Notes : [1] Krämer traduit en français = épicier, boutiquier selon un dictionnaire allemand-français et plus dans un dictionnaire allemand www.woerterbuchnetz.de/DWB/krämer. En outre à Colmar, un règlement urbain de 1432 mentionne que ce mot correspondait aussi à ceux qui faisaient le commerce de cire, de toile à tabliers, de cuir fin, de bonnets, de fil, de rubans, de verres etc. donc les merciers (Scherlen, 1996, p. 285-286). [2] Depuis le VIIe siècle, le territoire géographique du domaine du fisc mérovingien, puis carolingien (devenu Reichsgut) de Colmar, avant sa scission en deux établissements religieux au Xe siècle , couvrait quelques 6600 ha, soit une partie de la plaine autour de Colmar et vers l'ouest jusqu'à la crête vosgienne, notamment dans la vallée de la Fecht (val de Munster) (Kammerer, 2001). [3] C’est sur une propriété appartenant à l'abbaye de Munster en 865, puis au Niederhof que se construisit une chapelle à l’emplacement de l’actuelle collégiale Saint-Martin (anciennement une cathédrale) au XIe siècle, puis détruite au cours de l’incendie de la ville en 1106. [4] Fondateur du Saint-Empire et possible Sosa par les von Württemberg. Traduit en français sous Otton Ier le Grand. Les empereurs cités sont ceux du Heiliges Römiches Reich [ou Saint-Empire romain] auquel l'Alsace a appartenu au moins en partie jusqu'en 1796. [5] Dès 1212, Colmar devient une civitas ou Stadt, avec la plénitude des droits que cela implique : ce statut est octroyé par Friedrich II. (1194-1250), roi de Germanie et futur empereur, petit-fils de l'empereur dit Frédéric Barberousse. Les Stattmeister et Obristmeister (bourgmestre = maître des bourgeois) apparaît en 1296, pour la première fois, sur la scène politique (Finsterwalder, 1938). [6] Parfois traduit en français par prévôt, bailli ou écoutète, qui n’a pas le même en sens, ni les mêmes fonctions en France. Dans une ville, le Schultheiß (scultetus) est celui qui ordonne (heißen) ce qui est dû (schuld). [7] Ce Steinmetzzeichen ou marque du tailleur de pierre (dès le XIIe siècle) est ici la "signature d'artiste" de celui qui a sculpté ce puits. Nombre de maisons du vieux Colmar aux alentours en comportent (Kraus, 1884). [8] En fait, Georges Baer est entré au conseil municipal en juin 1905 avec le nouveau maire Daniel Blumenthal (1860-1930) jusqu'à l'armistice en novembre 1918. Puis, lors de l'entrée des troupes françaises à Colmar, le conseil a présenté sa démission au commissaire de la République française, qui en réintégra une partie dont G. Baer. Ce dernier après 1918 devint premier adjoint au maire jusqu'à sa mort en 1923. |

|||||||||||||||||||||||||||