| Sommaire |

Johann Balthasar SCHNEIDER (1612-1656), juriste, stadtschreiber, diplomate

1. Armoiries Les armoiries de Balthasar Schneider ne sont mentionnées que dans l’Armorial d’Alsace (1861, p. 259, n° 136) et figurées ci-dessus : N° 136. JEAN-BALTHAZAR SCHNEIDER, bourgeois de la ville de Ricqueville ; (Riquewihr.) Et sur la même page de l'Armorial, sous le n° 137, celle de son fils posthume Johann Benedict, né en 1656 à Colmar, sont les mêmes.

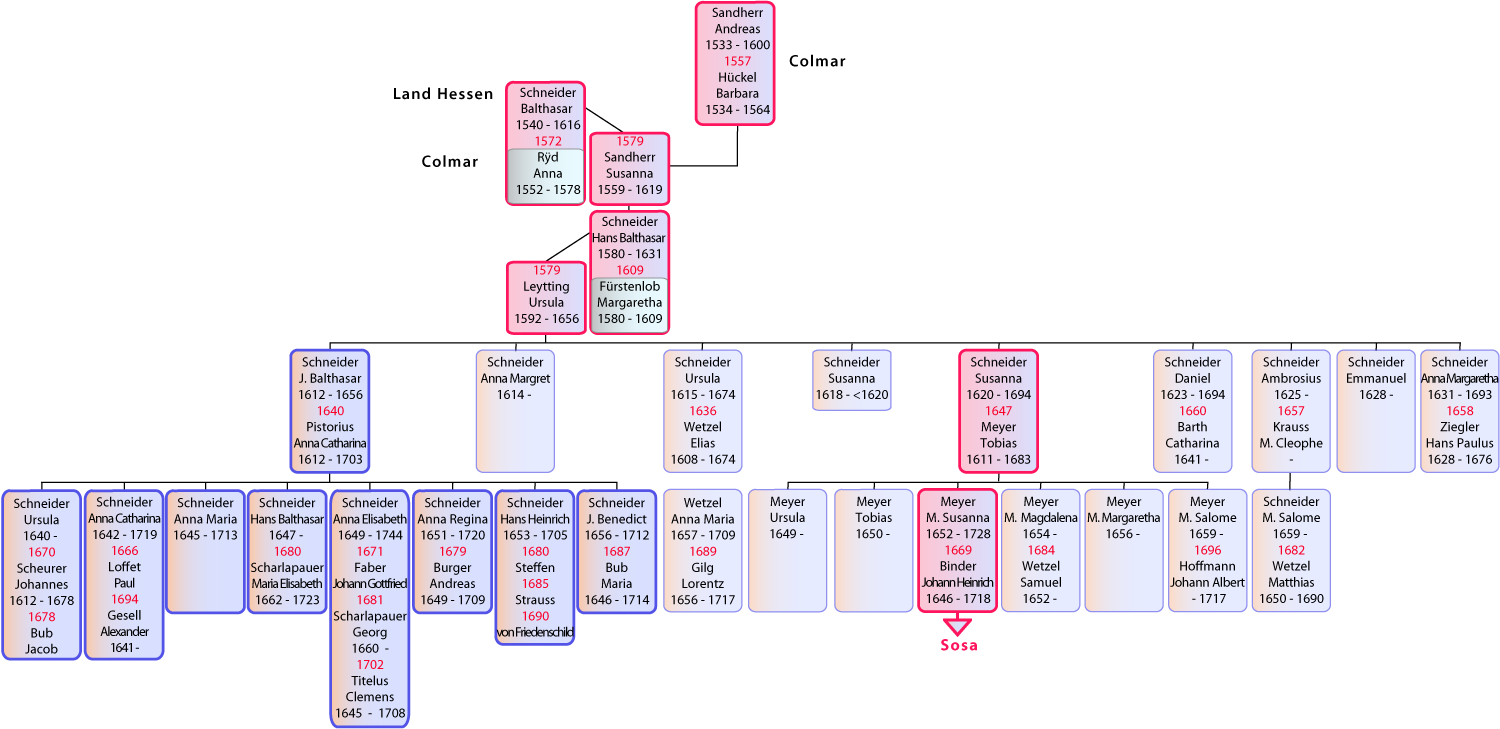

Ce blasonnement se traduit aujourdhui ainsi : Coupé au 1 de gueules à deux fleurs-de-lys d'argent, au 2 d'argent à un chevron de gueules. Le descriptif en allemand de la Fig. 2c comporte le blasonnement (= Wappenbeschreibung), incluant le cimier : Im geteilten Schild oben in Rot zwei Lilien nebeneinander, unten in Silber ein roter Sparren. [Cimier :] Auf dem Helm [= Bügelhelm] mit Wulst ein offener Flug (Fig. 1). L'écu est surmonté d'un casque de noblesse (aussi nommé casque de poignée, et en allemand Bügelhelm), car Balthasar Schneider avait été fait Chevalier de l'Empire. La traduction du cimier en français : un casque de noblesse, coiffé d'un bourrelet, sommé d'un vol. Mais nous ignorons les couleurs du bourrelet (généralement un rouleau de ruban aux couleurs de l'écu), des ailes et des lambrequins (Fig. 1, 2c). 2. Biographie Johann Balthasar Schneider (1612-1658) est l’aîné d'une fratrie de huit enfants de Hans Balthasar Schneider (1580-1631) [Sosa 2454] et Ursula Leytting (1592-1656) [Sosa 2455]. Son grand-père Balthasar Schneider (1540-1616) [Sosa 4908] a émigré de Langenhain in Wetterau (aujourd'hui partie d'Ober-Mörlen), en Hesse ; en 1579 à Colmar, il se marie en secondes noces avec Susanna Sandherr (1559-1619) [Sosa 4909]. Johann Balthasar Schneider est le fils aîné d'une grande fratrie, sa soeur Susanna (1620-1694) et son époux de Tobias Meyer (1611-1683) sont nos Sosa 1227 et 1226. Il fréquente le lycée luthérien de Colmar, puis celui de Montbéliard. Puis, à partir de 1629, il entreprend des études de droit à Strasbourg et devient juriste. Un voyage pédagogique le mène à travers la France, l'Angleterre et les Pays-Bas. De retour à Colmar, il y devient archiviste et Stadtschreiber (greffier-syndic [1] ) en 1634. En avril 1640, Johann Balthasar épouse Anna Catharina Pistorius (1612-1703), fille de Nicolaus Pistorius (notaire et commis au service des comtes de Rappoltstein) et son épouse Anna Catharina Wetzel ; le couple a eu 8 enfants. Il est bailli de Sainte-Croix-en-Plaine et directeur du lycée luthérien de Colmar. Plusieurs missions à l'étranger pour sa ville natale l'ont emmené en Catalogne et de 1642 à 1644 à la cour de France. La rédaction d’Apologia Civitatis Imperialis Colmariensis, livre publié à Colmar en 1645, lui est attribuée.

En 1645, Ballthasar Schneider est mandaté par le conseil municipal de Colmar pour représenter la Décapole alsacienne [3] au congrès de la paix (Friedenscongress) aboutissant aux Traités de Westphalie à Münster, entre le roi de France et l'empereur, et à Osnabrück, entre l'empereur et les princes allemands protestants et les Suédois. Strasbourg y délègue Markus Otto (1600-1674. Ils ont la partie difficile face aux chevronnés diplomates. La France demande de grandes parties de l'Alsace, contrairement aux accords de 1633 et 1634. Schneider se bat pour la sauvegarde des droits et privilèges impériaux des villes d'Alsace. On le rassure, mais la méfiance des villes grandit. Aux préliminaires de paix (13 septembre 1646), la France aurait la possession des territoires alsaciens des Habsbourg, mais les villes libres garderaient leur immédiateté d'Empire. La signature définitive du 24 octobre 1648 ne change pas grand'chose. Strasbourg sauve son indépendance. Les articles 75, 76 et 89 stipulent en particulier :

Le traité comporte la clause ita tamen à savoir que cette déclaration ne devait pas porter préjudice aux droits souverains acquis par le roi. Ainsi formulée, cette décision, voulue par les deux camps, permet d'interpréter le traité comme on le veut. Le traité de Munster n´est qu´une étape d´un processus d´intégration qui verra l´Alsace devenir progressivement française... Pour en savoir plus. Déjà, au mois de mai 1645, le député de Colmar au Congrès de Westphalie, J. Balthasar Schneider, mandait à ses commettans : « L'Alsace se tirera difficilement des mains de la France. » A Colmar également,le chroniqueur Nicolas Klein raconte que son oncle, revenant du congrès aprèsla paix signée, coupa court aux félicitations en disant : « Nous deviendrons certainement tous Français, et si je ne dois pas voir cela moi-même, mes fils le verront à coup sûr. »

Le 24 octobre 1648, la liste de l'ensemble des mandataires ayant signé aux Traités de Westphalie est à consulter sur Wikipedia : Liste der Gesandten beim Westfälischen Frieden. Parmi eux, Balthasar Schneider signe à Münster pour huit des villes : Hagenau, Colmar, Séléstat, Obernay, Kaysersberg, Munster, Rosheim et Türckheim. Pourtant, les possession alsaciennes d’Empire continuent à être représentés à la Diète et au Conseil Souverain d'Alsace (créé en 1698 à Colmar), ils paient les impôts de l’Empire, ils doivent fournir leur contingent pour les guerres d’Empire, ils portent leurs appels devant laChambre impériale de Spire, ils prennent le deuil à la mort de l’Empereur en 1657... C’est que France et l’Empire ont chacun sa propre interprétation sur la légitimité donnée par les traités de Westphalie ? Ainsi, Mazarin écrivait à M. de Vautorte, son envoyé à la Diète de Ratisbonne en 1652 : « La cession de l’Alsace est conçue en des termes qui en donnent clairement la souveraineté au Roi, sans aucune dépendance de l’Empire. » Après quoi, il reconnaissait volontiers, dans les mêmes instructions, que le point de vue allemand était tout autre, et il n’en contestait nullement la valeur. Il faudra attendre 1796 pour que toute l’Alsace soit terre de France ! En 1649-1650, Johann Balthasar siège à la Convention à Nuremberg et en 1652-1653, il est député au Reichstag (Diète du Saint Empire Romain de la Nation allemande) à Ratisbonne. Il est mort à Colmar en 1656 et y est enterré. Ses principales fonctions furent : juriste, sa formation initiale, Stadtschreiber de Colmar et diplomate. 3. Ascendance et Cousinage L’origine de nos ancêtres Schneider reste bien hypothéthique. Ce qui est prouvé est l’arrivée de Balthasar Schneider depuis Langenhain en Hesse à Colmar, d’autant que ce patronyme allemand est commun, notamment dans le SW de l’Allemagne. Le prieur Léonard Creutzenach de l’abbaye de Marbach, sise à une dizaine de km dans le SW de Colmar, engage Balthasar Schneider en 1566 comme administrateur. Ce n'est qu'après la mort du prieur Creutzenach (en 1570), que son successeur Nicolas Trawen, originaire des environs de Coblence (Rhénanie), congédia Balthasar Schneider qui était la cause principale des embarras financiers. Chose étrange, Nikolaus von Hattstatt [4], vassal du duc de Lorraine, renonçe immédiatement à toutes ses prétentions après la révocation de l'administrateur (7 février 1571) et fait la paix avec l'abbaye. Néanmoins Schneider reste relevé de ses fonctions et il va habiter à Colmar. Il n’a eu comme descendant qu’un fils unique Hans Balthasar Schneider, né à Colmar le 31 juillet 1580, succédant à son père comme intendant des nobles von Rüst à Colmar. Il se marie le 9 mai 1609 à Colmar avec Margaretha Furstenlob (1580-1609) de Riquewihr, puis en secondes noces le 22 juillet 1611 à Colmar avec Ursula Leytting (1592-1656) , riche famille d’aubergiste-boulanger de Colmar. Il y décède le 27 mai 1631. Le pasteur a noté : Word Herre Hanns Balthasar Schneider Zur Erde Bestattet, ein ehrbahren redlicher Mann, So Wegen der Religion von Colmar auss undd hierher gezugen war (Monsieur Hanns Balthasar Schneider a été enterré, un honnête homme honorable, qui à cause de la religion de Colmar était venu s’installer ici). Sa veuve a vendu la maison du Marché aux Pots de Colmar en 1652 à son gendre Tobias Meyer [5]. Le couple Schneider x Leytting a eu 9 enfants, dont l'aîné Johann Balthasar (1612-1656) et sa sœur Susanna (1620-1694) - voir Fig. 3 et Tableau 1.

Références Barthélémy A. de (1861). Armorial de la généralité d'Alsace : recueil officiel dressé par les ordres de Louis XIV. Paris, 449 p. [Schneider Johann Balthasar p. 259] Duparc P. (1948). Les actes du traité de Münster de 1648 entre la France et l'Empire. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 107 (1), 52-61. Nota: contient une liste incomplète des mandataires. Emig C. C., 2015. De la généalogie protestante en Alsace... quelques remarques et conseils. Nouveaux eCrits scientifiques, NeCs_01-2015, p. 1-8. [English version] G�o�e�h�l�i�n�g�e�r� �F�.� �A�.� �(�1�9�5�4�)�.� �H�i�s�t�o�i�r�e� �d�e� �l�'�a�b�b�a�y�e� �d�e� �M�a�r�b�a�c�h�.� �A�l�s�a�t�i�a�,� �C�o�l�m�a�r�,� �3�9�4� �p�. �Lichtle F. (1990). Les voyages de Jean Balthasar Schneider à Münster et Osnabrück de 1645 à 1648. Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Colmar, 37, 47-54. Wolff C. (1956). Une famille bourgeoise d’Alsace : les Schneider de Colmar de la fin du XVIe au début du XVIIIe siècle (1550-1750). Thèse de l`Ecole nationale des Chartes (diplôme d’archiviste), 1956 (non publié). Wolff C. (1957). Les débuts de la famille Schneider à Colmar. Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Colmar, 4, 53-60. Liens : Wikipedia : Johann Balthasar Schneider Pages en-ligne de plusieurs des familles de nos ancêtres à Colmar citées ici : notamment Sandherr, Wetzel, Bub, Goll... et leur présence au Wagkeller de Colmar.

Notes : [1] La composition du conseil municipal à Colmar est décrite dans la page Wagkeller. [2] À son portrait (gravure sur cuivre) qui se trouvait autrefois à la mairie de sa ville natale, ses armoiries et son titre ont été ajoutés plus tard ; il provient d'Anselm van Hulle (Fig. 2c), fait à Münster. Selon la tradition, il l’a ramené au retour de cette ville : depuis 1928 au Musée Unterlinden à Colmar. Des copies bien différentes existent aussi à Osnabrück et au château de Gripsholm (voir Catalogue Gripsholm n° 757) (Fig. 4).

[3] Les villes d'Empire constituant la Décapole alsacienne sont : Colmar, Haguenau, Kaysersberg, Landau, Munster, Obernai, Rosheim, Schlettstadt (Sélestat), Turkheim et Wissembourg. [4] La famille von Hattstatt s'éteint dans les mâles avec Nikolaus (1510-1585), colonel au service de France, de Suède, d'Espagne, de Hollande et de l'Empire, bourgeois de Bâle en 1573, propriétaire du Hattstätterhof au Petit-Bâle et du château de Binningen. [5] La localisation précise de la maison Schneider achetée par Tobias Meyer n'a pu être trouvée. Le Marché aux pots se situait sur la place de la Cathédrale et la rue des Fromagers, puis il a été déplace dans le NE de la place près de la Maison de la prébende des Trois-Rois aujourd'hui sise au 4, rue Morel.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||