|

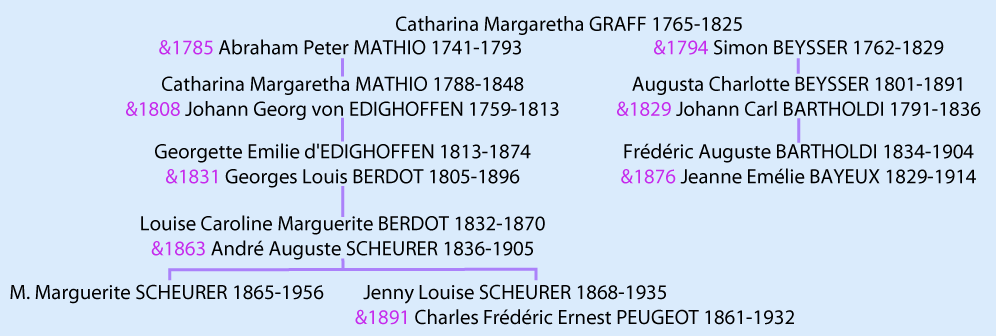

Maison natale d'Auguste Bartholdi, aujourdhui le Musée Bartholdi Au cours d’un récent échange épistolaire, la signification de la porte renaissance surmontée d’un œil-de-bœuf à l'entrée depuis la cour dans la maison natale d’Auguste Bartholdi à Colmar, a été mise en questionnement. En effet, l’ornementation de cet œil-de-bœuf serait l’œuvre du sculpteur avec une symbolique ésotérique. Testament et Legs Le testament manuscrit d’Auguste Bartholdi - extrait du testament  En 1907, sa veuve fait un long séjour à Colmar, d’abord pour inaugurer, près du Château d’eau, un monument commémoratif d’Auguste Bartholdi (le 26 mai), puis le 25 juin, par-devant Me Marie Joseph Kubler, notaire, elle fait don à la Ville de Colmar de la maison natale de feu son mari, sise 30 rue des Marchands, avec tout son contenu (meubles, bibliothèque, objets d’art, etc.) telle qu’elle se composerait au moment de son décès. S’y ajoutait, l’ensemble des objets mobiliers se trouvant dans son domicile parisien, 30 rue d’Assas, ou entreposés ailleurs, au jour de sa mort, y compris « toutes les œuvres, maquettes architecturales et sculpturales [sic], les tableaux, les gravures, collections, objets d’art, etc., ayant appartenu à son époux et qui devaient être transportés dans l’immeuble donné à la Ville » ; celui-ci sera dénommé « Musée Bartholdi » ; restera affecté à cet usage à titre exclusif et, condition ultime stipulée par elle, sourcilleuse à l’endroit d’impeccable moralité : « la personne chargée de la conservation du musée devra toujours être de religion protestante et être alsacien-lorrain née en Alsace-Lorraine de parents également d’origine alsacienne-lorraine et en premier un colmarien » !

Testament d'Auguste Bartholdi (extraits)

Inventaire après le décès d'Emilie Baheux, veuve Bartholdi et testament  Testament et inventaire Testament et inventaire

L'inventaire du 82, rue d'Assas, Paris 6e, a été fait par le notaire

en cours de rédaction Un testament à l'intention du couple employé au service des Bartholdi pendant 40 ans : Léonie Guillemin et Emile Coulon - à vérifier = en cours.

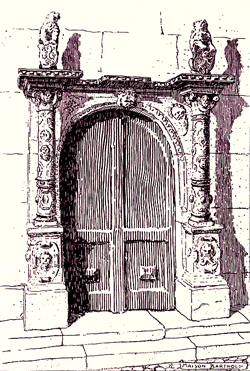

Porte Renaissance

Le dessin de cette porte est publiée par Hansi (1873-1951) en 1923 à la page 97 avec la légende suivante : Une belle porte Renaissance que M. Bartholdi , statuaire, fit transporter de son jardin dans sa maison au n° 30 de la rue des Marchands (Fig. 1) ; ce jardin est celui du château Bartholdi dans la Krutenau à Colmar. Ainsi, on peut penser que ce dessin a été réalisé après le décès d’Emilie en 1914. Et donc qu’à cette date l’œil-de-bœuf n’a pas encore été installé (Fig. 2). Un échange avec Isabelle Bräutigam, directrice du Musée, nous apprend que cette porte a été installée vers 1895 par Bartholdi et que l’œil-de-bœuf date de 1929 et est l’œuvre d’un artiste inconnu (d'après l'I.M.H.) (Fig. 3). Aussi, malgré l’absence de tout document sur la symbolique prévu par l’artiste, on peut affirmer que le B est non seulement l’initiale de Bartholdi, mais l'ensemble est le sigle utilisé par le sculpteur sur son papier à lettre ; en dessous du B, on trouve un trèfle, une des figures des francs-maçons auxquels appartenait le sculpteur (Loge d'Alsace-Lorraine de Paris), ce qui est largement connu. Pour le personnage assis en bas et les deux têtes de coq de chaque côté du B, l'explication la plus vraisemblable est à trouver dans la Bible : le bouc (qui ici n'a pas les caractéristiques d'un supposé Baphomet) représente le mal, alors que les deux coqs au-dessus pourraient représenter le couple Bartholdi, le coq étant symbole de lumière et de résurrection au jour du jugement dernier (Fig. 3) [*]. Un rappel au protestantisme affirmée du couple et du lieu, que l'épouse rappelle dans son legs. Aussi, il est invraissemblable que ce bouc aux cornes naissantes et fortement recourbées puisse représenter le Bouc de Mendès (ancienne cité égyptienne du delta du Nil – un rappel aux voyages en Egypte de Bartholdi ?) qui est un des noms donnés à la représentation de Baphomet par Éliphas Lévi au XIXe siècle. À noter qu’en langue égyptienne, Mendès signifiait bouc. Un rapprochement avec des pratiques déviantes catholiques est ici totalement hors-sujet.

Reste un petit point sur la date de 1929 car cette porte de la 2e moitié du XVIIe siècle est inscrite aux monuments historiques par arrêté du 18 juin 1926, mais cela ne devrait pas empêcher ce ajout qui ne modifie pas la porte elle-même. Remerciements : ils vont à Madame Isabelle Bräutigam, directrice du Musée Bartholdi, et à Monsieur Fabrice Fourmanoir pour leurs renseignements et aide. [*] J'ai souvenir de ma jeunesse en Alsace que les églises protestantes se distinguaient par la présence d'un coq sur le clocher, là où les catholiques avaient une croix. Néanmoins, je n'ai pas réussi à trouver une explication, ni une confirmation. Quelques références et liens Fischer C. & Hansi (1923). Colmar en France. Floury, Paris, 107 p. Musée Bartholdi https://www.musee-bartholdi.fr. Deux portes du Musée Bartholdi https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00085403. Wikipedia : Bouc de Mendès.

|

||||