|

Généalogies d'Auguste Bartholdi et d'Emilie Baheux, |

|

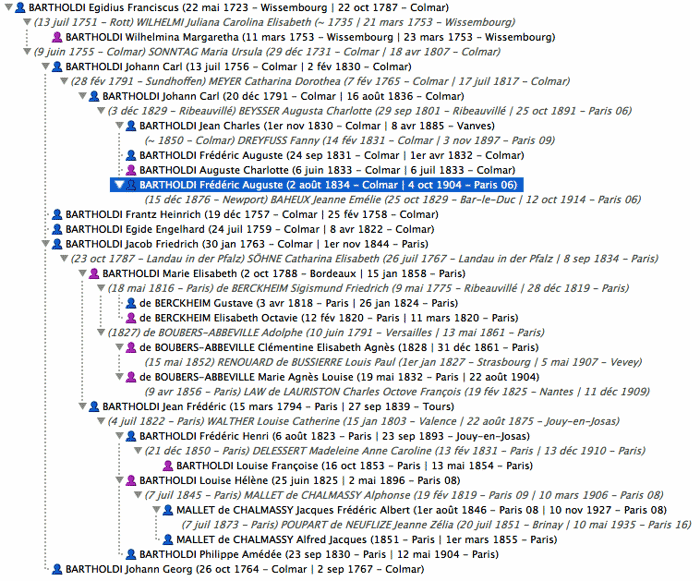

Suite à la lecture d'une vingtaine de pages extraites de l'inventaire de la maison Bartholdi au 82 rue d'Assas (Paris 6e) après la mort d'Emilie, veuve Bartholdi, en 1914, il s'est avéré que la vie du couple ne correspondait pas à ce que certains auteurs ont déduit de connaissances lacunaires sur le couple et de leurs relations familiales et amicales contemporaines. En effet, la généalogie paternelle Bartholdi et celle maternelle Beysser et des familles apparentées ne sont bien connues que depuis peu, et encore elles ne prennent pas en compte le contexte familial alsacien, notamment l'éducation protestante luthérienne et l'engagement religieux depuis des générations, ainsi que les relations au sein des familles de la bourgeoisie patricienne. Certes, il faut connaître l'histoire de l'Alsace dans le Saint-Empire et l'importance de la Réforme, qui est bien distincte de l'histoire de France. La « ligne bleue » des Vosges fut la frontière jusqu'à la Révolution qui la déplaça vers le Rhin quand en 1798 la République de Mulhouse se prononça pour un traité avec la France (voir les pages Alsace).  De la proche parenté d'Auguste Bartholdi tant du côté paternel que maternel s'est retrouvée à Paris, la première fréquentait surtout la paroisse luthérienne de la Rédemption et celle des Billettes, et la seconde la paroisse réformée de l'Oratoire du Louvre, parfois la fréquentation de l'église réformée du Saint-Esprit. Tous ont des engagement dans les structures ecclésiales et dans servies de l'église comme la Société des Œuvres des Missions, le Diaconat, Société biblique... (Betz, 1954 ; Romane-Musculus, 1967). Le grand père paternel, Johann Carl Barthodi, né à Colmar en 1756 et baptisé en l'église Saint-Matthieu (luthérienne depuis la Réforme), médecin, fut conseiller municipal et membre du Consistoire luthérien. Il décède en 1830. Fils unique, le père d'Auguste, décède en 1836 à Colmar ; sa mère Charlotte Beysser, née en 1801 à Ribeauvillé, est morte en 1891 à Paris et a été enterrée au cimetière Montparnasse le 27 octobre après un service funéraire en l'église luthérienne de la Rédemption (aujourd'hui toujours au 16 rue Chauchat, Paris 9e). Parmi des cérémonies marquantes dans cette église, citons : en 1837, la princesse Helene zu Mecklenburg-Schwerin, protestante, s'y marie avec Ferdinand-Philippe d'Orléans, catholique, fils du roi Louis-Philippe. Paul Gauguin, le peintre, s'y marie en 1873 avec une jeune danoise, Mette-Sophie Gad (1850-1920). Les obsèques du baron Haussmann, protestant et un habitué de l'église, s'y déroulent le 15 janvier 1891. Au vu de la qualité des membres des familles de Charlotte Beysser, ses mondanités, mentionnées par certains auteurs, pouvaient fort bien correspondre à des repas de famille ou entre amis.

Le couple Bartholdi soutenait financièrement des structures protestantes, et aussi par des legs après leur décès, notamment pour la Société historique protestante française [SHPF]. Pour la défense de son projet Longchamp à Marseille, Auguste a travaillé avec son cousin germain par alliance Friedrich Rauter et son fils Jean (1827-1876), juriste à Paris.

Serait-ce le contenu de la malle d'Houlgate évoquée par Belot (2017) ? Cette histoire semble peu vraissemblable, car la généalogie des Pugibet rapporté dans le livre ne correspond pas avec les données puisées dans les registres et divers documents, ce qui laisse à penser qu'il pourrait bien s'agir un de ces "petits-mensonges" de famille. Monique Février, fille du couple ci-dessus, épouse Juan Bautista (Jean Baptiste) Pugibet, né à Mexico, militaire, en 1914 à Paris (6e) ; elle en divorce en 1929 à Paris et décède en 1954 à Houlgate.

En rappel... quelques autres liens de parenté d'Auguste Bartholdi |

||||||||||||||