|

Noms français > Berenger - Bouisson - Moustier - Masson - Roboly - Vitalis -

Noms italiens et corses > Borri - Castiglione - Di Malta - Monteverde - Orsini - Pavia - Visconti

Noms espagnols > Valls - Forteza - Piña... et Juan - Bonnin- Miró... et Matarredona

Références et Liens

Berenger : d’abord prénom, puis patronyme, Berenger est un nom issu du vieux haut-allemand (Althochdeutsche) Berengar composé par beren ou bären = ours brun et Ger ou Gare = javelot, épieu, et plus largement ustensile, équipement (Gerät) – il signifie probablement Bärenkampfer un surnom pour un guerrier, ou Speerkämpfer kampfbereit wie der Bär = un piquier ou lancier prêt au combat comme un ours.

Ce patronyme fut : - Berengar ou Berenger aujourd’hui seulement présent sous Berenger en Allemagne ; - Bérenger en France (notamment en Provence et aussi parmi les descendants sur l’île Maurice ou Mauritius) ; - Berenguer en catalan en Espagne ; - Berengario en Italie.

Dans l'histoire de la Provence, on peut citer le comte de Provence et de Forcalquier Raimond Berenger V (1198-1245 à Aix). Il est le descendant des comtes de Barcelone, notamment de Borrell II (927-993) qui a connu Othon Ier, fondateur du Saint-Empire romain germanique en 962 et qui est aussi l'un des plus célèbres souverains allemands du Moyen Âge, aussi nommé Otto der Große (en français Othon le Grand).

La Provence fait partie de l'Empire allemand en 1032 et elle passe par héritage à Beatrice de Provence, fille de Berenger V, épouse de Charles Ier de Sicile, comte d'Anjou et roi de Sicile, qui fut le fondateur de la maison capétienne d'Anjou-Sicile.

Nota : il faut souligner que Bérenger n’a aucun rapport avec le patronyme Béranger, probablement d’origine normande, bien que parfois on voudrait en faire une variante de ce dernier.

Bouisson est un nom de lieu et un nom de famille. C'est une variante de buisson (lui-même une altération de boisson), portée notamment dans le Sud-Est (départements des Bouches-du-Rhône et du Var): un diminutif de bois, signifiant "petit bois".

Moustier est une forme ancienne de moutier, forme populaire de monastère, a pu désigner l'employé du monastère - aussi nom de localite d'origine et d'ancien fief,. le patronyme "Moustier" est le plus répandi dans le Sud de la France, notamment dans le département des Bouche-du-Rhône.

Du provençal "moustié" signifiant moutier, couvent, collégiale.

Masson : deux possibilités existent pour l'origine du nom ici lorraine romanophone :

- 1. Une variante de maçon, nom de métier (peu probable, mais à ne pas éliminer totalement).

- 2. Un hypocoristique (diminutif affectueux) de THOMAS. THOMAS > THOMASSON >MASSON (avec aphérèse, c'est-à-dire suppression de la première syllabe, procédé très fréquent avec les prénoms). C'est d'autant plus probable qu'on trouve la même chose dans d'autres langues [par exemple en italien : Tommaso > Maso (Masi) > Masotti, Massotti, Masoni, Massoni...].

Roboly : l'origine de ce patronyme, par ailleurs rare, reste inconnue. La famille Roboly est connue en Provence au moins depuis le début du XIIIe siècle (notamment par Bernard Roboli, témoin dans la donation faite par Hugues des Baux aux Templiers de la terre de Lansac, sur le terroir d’Arles, à la date du 12 décembre 1234). C'est une famille de la noblesse de robe de Provence. Voir l'Armorial l'origine de ce patronyme, par ailleurs rare, reste inconnue. La famille Roboly est connue en Provence au moins depuis le début du XIIIe siècle (notamment par Bernard Roboli, témoin dans la donation faite par Hugues des Baux aux Templiers de la terre de Lansac, sur le terroir d’Arles, à la date du 12 décembre 1234). C'est une famille de la noblesse de robe de Provence. Voir l'Armorial  - et - la famille Roboly - et - la famille Roboly  . .

Parmi les "suggestions" patronymiques, on relève une origine dérivée du prénom germanique Hrodberht (ou Robert en français) mais en provençal c'est Roubert, ou encore d'après le toponyme Robol évoquant des eaux bouillonnantes, qui ne se retrouve pas en Provence (ni trouvé ailleurs).

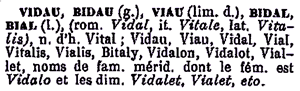

Vitalis : à l’origine, Vitalis est une forme latine, d’un ancien nom de baptême qui, comme bien d’autres, est devenu patronyme. Sa signification étymologique est de la vie, qui concerne la vie, de vie, qui entretient la vie ou qui donne la vie, selon le dictionnaire latin Gaffiot. Ce nom s'est répandu dans diverses régions d'Europe et au-delà ; à l’origine, Vitalis est une forme latine, d’un ancien nom de baptême qui, comme bien d’autres, est devenu patronyme. Sa signification étymologique est de la vie, qui concerne la vie, de vie, qui entretient la vie ou qui donne la vie, selon le dictionnaire latin Gaffiot. Ce nom s'est répandu dans diverses régions d'Europe et au-delà ;  en France, dès le Moyen-Âge, il est mentionné dans les actes notariés, notamment en Provence. D’après le dictionnaire du provençal de Mistral, le patronyme Vitalis peut aussi s’écrire sous différents variants en provençal, qui sont néanmoins des patronymes distincts – voir ci-contre. en France, dès le Moyen-Âge, il est mentionné dans les actes notariés, notamment en Provence. D’après le dictionnaire du provençal de Mistral, le patronyme Vitalis peut aussi s’écrire sous différents variants en provençal, qui sont néanmoins des patronymes distincts – voir ci-contre.

Nos ancêtres Vitalis sont originaires d'Aix-en-Provence, avec deux branches descendantes : une roturière, dont nous sommes, et l'autre de la petite noblesse (écu ci-dessus) - voir l'Armorial  - et - les origines Vitalis - Moustier - et - les origines Vitalis - Moustier  . Néanmoins, parmi nos Sosa, il faut citer le couple Sebastien de Roboly (1557-1620) et son épouse Etienette de Vitalis (1567-1617), dont nous ne connaissons pas l'ascendance - voir ci-dessus Roboly. . Néanmoins, parmi nos Sosa, il faut citer le couple Sebastien de Roboly (1557-1620) et son épouse Etienette de Vitalis (1567-1617), dont nous ne connaissons pas l'ascendance - voir ci-dessus Roboly.

En neuf millénaires de peuplement, la Corse a vu se succéder de nombreux groupes qui ont influencé l’histoire économique, sociale et culturelle de l’île. Mais, tant par l’importance de ses effectifs et sa pérennité que pour l’influence qu’il a eue sur l’île, le flux italien mérite d’être mis en relief, et aussi la domination de l’île dès le XIe siècle par la Toscane (Pise), puis la Ligurie (Gênes).

Si beaucoup de patronymes corses sont issus de noms de lieux, l'immense majorité est des prénoms devenus noms. Ils ont été formés tardivement, principalement après 1542, date du Concile (catholique) de Trente (1545-1563). En Corse, tout ce qui avait un caractère officiel était exprimé en italien ; donc quand les noms de famille se fixent, ils prennent une forme italienne (du Toscan) et ont une origine italienne pour la grande majorité d’entre eux.

Il est intéressant de noter que, d’après le livre de Jean Chiorbli (2012) sous le titre La légende des noms de famille - appellation d'origine corse (362 p.), beaucoup de Corses considèrent que leur nom de famille ne leur appartient pas et qu’on ne peut en changer à la guise de chacun. Ainsi, si les Corses sont attachés à une « corsisation » des noms de lieux, ils ne souhaitent pas changer leur patronyme.

Borri : ce patronyme est ici celui d'une famille de petite noblesse de Milan, probablement d'origine lombarde ; ils sont seigneurs de Santo Stefano Ticino (dans la banlieue de Milan). Au XVIIe siècle, elle a été élevée au rang de comte de Santo Stefano della Pieve di Corbetta.

Le patronyme Borri pourrait dériver d'un surnom lié au terme borro qui signifie "fossé, canal", peut-être aussi utilisé d’après un toponyme de l’ancêtre de la famille. Ce nom de famille Borri est répandu dans toute l'Italie centrale et dans la partie nord-ouest, parfois avec des variants comme Borrini toscan, lombard, ligure et piémontais ; Borrino napolitain ; Borro d’origine romaine…

Voir aussi l'Armorial  - et - la famille Borri - et - la famille Borri  . .

Castiglione : notre famille Castiglione a émigré depuis la Ligurie, des environs de La Spezia, à Procida (Naples), puis Marseille, Alger, pour revenir en France. Ce patronyme descend de toponymes comportant le mot Castiglione ; il est relativement commun en Italie et connu dans la noblesse depuis l'an 1000. Il est issu du bas-latin de castellum « Castellione », employé avec le sens de petite forteresse. Ce terme a disparu de bonne heure, probablement au IXe s., comme nom commun, et s'est cristallisé dans les nombreux toponymes Castiglione en Italie, comme Castiglione Chiavarese en Ligurie (pour la France : voir Morlet, 1954, p. 280).

Dans de nombreux sites généalogiques, on rencontre cette grossière erreur étymologique et historique stipulant que Castiglione est un nom italien signifiant grand château (suffixe augmentatif -one ajouté à castiglio, variante de castello), et en oubliant qu'à l'époque de la création des patronymes, ni l'Italie, ni l'italien n'existaient.

Di Malta : il existe plusieurs souches portant le patronyme Di Malta ; celle dans l'île de Pantelleria et dans l'île de Lampedusa et Linosa, devrait dériver d’ancêtres venus de l'île de Malte.

Monteverde : nom italien surtout porté en Ligurie ; il est dérivé d’un toponyme signifiant le mont vert, la colline verte. Les Monteverde de la famille sont de Chiavari, à 40 km à l’Est de Gênes (Ligurie, Italie).

Orsoni, Orsini : noms corses dérivés de orsi = ours, symbole de puissance. Ceux de la famille Orsini sont de Castello-di-Rostino près de Pastoreccia (F-20235) en Corse.

L'Abbé Mathieu Orsini fut aumônier des Invalides au XIXe siècle et auteur de nombreux livres religieux, publiés dans de nombreux pays. Cet abbé, membre de l'Institut, et Chevalier de la Légion d'Honneur, était familier de l'Empereur Napoléon III. Il est né en 1802 à Castello-di-Rostino et décédé à Paris en 1875.

Il est le beau-frère de la grande-tante de la grand-mère paternelle Anna Monteverde d'Anne Bouisson (épouse Emig).

Toute relation supposée avec la puissante famille Ursini de Rome n'a jamais été prouvée, notamment avec la branche de Giordano Ursini (Orsini), 1525-1564, vice Roi de la Corse, homme politique et condottiere italien au service de Henri II, roi de France, et contemporain de Sampierro Corso, condotierre au service lui aussi du Roi.

Tomasini N. ; Richebourg É. (1875). L'abbé Orsini, 1801-1875 - [discours prononcés le 14 juillet 1875, par MM. N. Tomasini et Émile Richebourg]. Balitout, Questroy et Cie, Paris, 16 p.

|

Pavia : ce patronyme pourrait avoir plusieurs souches, dont une dans la province de Trapani, dont fait partie l'île de Pantelleria (Sicile), il pourrait dérivé d'un toponyme local, mais son origine reste obscure.

Visconti : ce patronyme est dérivé du nom Vicecomes / Vicecomitis, du latin Vicorius comitis (traduit en français par vicomte, un titre nobiliaire en France). Au Moyen-Âge, c'est le nom Vicecomes qui était utilisé avant d'être remplacé par Visconti. Voir aussi l'Armorial  - et - la famille Visconti - et - la famille Visconti  . .

Biffius H. (1671). Gloriosa nobilitas illustrissimae familiae Vicecomitum. Mediolani, Monza, 216 p.

Nos ascendants Valls - Forteza - Piña... vivaient aux Baléares sur l'Île Majorque (Espagne). Ils appartenaient à la communauté juive converse de Palma, connue sous le nom de chuetas (en catalan xuetes), contrainte à se convertir au catholicisme en 1435. Pour en savoir plus…

Les 15 condamnés chuetas du dernier autodafé en 1691 portaient les quinze patronymes suivants : Aguiló - Bonnín - Cortès - Forteza - Fuster - Martí - Miró - Picó - Piña - Pomar - Segura - Tarongí - Valentí - Valleriola - Valls ; ces noms sont presque exclusivement portés par les ascendants de Lucie Valls (1864-1934), arrière grand-mère d’Anne Bouisson ; tous sont de Palma de Majorque, leurs étymologies n'ont pu être trouvées.

En espagnol, le patronyme Valls peut avoir comme origine :

- le substantif féminin vall, du latin "vallis" qui veut dire une étendue de terrains rentre deux élévations ;

- ou le substantif masculin vall, du latin "vallum" qui indique la fosse qui entoure une fortification ou les mûrs d'une ville.

Des cousins proches ont aussi d'autres liens espagnols par alliance, notamment d'Ibiza (autre nom ancien français : Ivice), une autre des îles Baléares, avec les patronymes Juan, Boned, Marí, Tur.

Matarredona est un patronyme levantin, probablement d'origine toponymique. Matarredona est un hameau de la commune d'Almoradí, dans la province d'Alicante où ce nom de famille est fréquent.

ATILF (1994). Trésor de la langue Française informatisé, http://www.atilf.fr/tlfi, ATILF - CNRS & Université de Lorraine.

Bras M. et al. (2020). Loflòc : Lexic obèrt flechit occitan. Actes XIIe Congrès de l’Association Internationale d'Études Occitanes, Albi, 2017, p. 141-155.

Darlu P. (2004). Patronymes et démographie historique. Annales de démographie historique, 2 (108), 53-65.

Dauzat A. (1925). Les noms de personnes, Origine et Evolution - Prénoms, Noms de famille, Surnoms Pseudonymes. Delagrave, Paris, 211 p.

Delsalle P. (2009). Histoires de familles. Les registres paroissiaux et d’état civil, du Moyen Âge à nos jours. Presses universitaires de Franche-Comté, 297 p.

Divers dictionnaires espagnols : voir la Biblioteca virtual de Andalucia - notamment Diccionario geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de ultramar (1846-1850) - Madoz, Pascual, 1806-1870.

DMF (2015). Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500), version 2015 (DMF 2015). ATILF - CNRS & Université de Lorraine., http://www.atilf.fr/dmf/ : DWB version en ligne depuis 2017.

Emig C. C. (2017). Des règles, lois et coutumes françaises, suisses et allemandes à appliquer en généalogie. Nouveaux eCrits scientifiques, NeCs_01-2017, p. 1-13.

Honnorat S. J. (1846-1848). Dictionnaire provençal-français, ou Dictionnaire de langue d'oc ancienne et moderne ; suivi d'un Vocabulaire français-provençal. Repos, Digne, 4 vol. : 1 (A-D).  - 2 (E-O). - 2 (E-O).  - 3 (P-Z). - 3 (P-Z).  - 4 (vocab.). - 4 (vocab.).

Gaffiot F. (2016). Dictionnaire Latin-Français. Version Kamarov, Ed. G. Gréco, 1439 p.

Mistral F. (1878). Lou Trésor dóu Félibrige [par Lexilogos  ] ou Dictionnaire provençal-français. Petit, Raphèle-lès-Arles, 2 vol., 1196 p. et 1179 p. : 1 (A-F). ] ou Dictionnaire provençal-français. Petit, Raphèle-lès-Arles, 2 vol., 1196 p. et 1179 p. : 1 (A-F).  - 2 (G-Z). - 2 (G-Z).

Morlet M.-T. (1954). La toponymie de la Thiérache (suite). Revue Internationale d'Onomastique, 6e année, n°4, 275-283.

Valero de Bernabé L (2021). Armorial del Reino de Mallorca, 43 p.

Liens

Nota : Les principaux dictionnaires consultés sont listés dans "Références"

|