Les EMIG à Marseille et sa région: les racines de culture alsacienne et des coutumes

| Portail |

| Famille Emig | Les EMIG à Marseille et sa région: les racines de culture alsacienne et des coutumes |

|||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

|

De la culture alsacienne...On oublie trop souvent que, pour les Alsaciens, le Rhin n'a jamais été une frontière - ni linguistique, ni culturelle - 1. - Le bilinguisme (il n'est pas que linguistique !) - ZweisprachigkeitTerre de confluences, placée au "coeur de l'Europe", un sens réel ici, l'Alsace - territoire fortement identitaire, forgé par la géographie, l'histoire et la culture - possède un passé riche et sa position rhénane stratégique, si elle a pu être cause de souffrances dans l'histoire, a aussi fait sa richesse culturelle, agricole et commerciale et assuré sa vitalité économique. En fait, l'Alsace s'inscrit dans un territoire homogène plus large : la partie occidentale du fossé rhénan, entre Vosges et Forêt Noire, avec le Rhin en son milieu et le versant oriental des Vosges. D'ailleurs la similitude des paysages de part et d'autre du Rhin est manifeste. Ce sont les vicissitudes de l'histoire qui ont érigé le fleuve en frontière scindant politiquement la plaine rhénane du Nord au Sud. Il faut ajouter à cette réalité européenne, la complexité des relations de l'Alsace avec le pouvoir central français... depuis des siècles. Il en résulte certaines incompréhensions qui ne vont pas sans peser sur les rapports entre les décideurs alsaciens et les représentants de l'administration nationale française. Complexe, parce que plurielle, l'Alsace tire sa force d’une étonnante diversité et d’une prodigieuse ouverture : pluralité des langues, des politiques, des cultures et des confessions religieuses, de la tradition et de l’innovation. Et pourtant, sa dualité franco-germanique irrite, elle est diverse

Des années 50 avant JC jusqu'au Ve siècle : période Romaine ; au Ve siècle : invasion des Alamans ; 962 : création du Saint Empire Romain Germanique ; 1680 à 1798 : annexion de l'Alsace par la France ; 1871 à 1918 : retour de l'Alsace dans le Reich (voir aussi les autres pages : Histoire politique, Dialectes alsaciens, Vicissitudes de l'Histoire) La longue tradition « bilingue » est attestée par la frontière linguistique entre la Romania et la Theutonia, une ligne qui suit celle de la ligne bleue des Vosges ! La grande majorité de la population alsacienne a en effet l'occasion d'employer et l'alsacien et le français, mais le premier dans un éventail d'usages sociaux plus large. L'Alsace a de longue date une vie culturelle intense et à composantes multiples, influencées par sa situation rhénane et les fluctuations d'appartenance.

À consulter :

À lire : Bischoff G. (2015). Pour en finir avec l'histoire d'Alsace. Belvédère, Pontarlier, 255 p. Bothorel-Witz A. (2008). Le plurilinguisme en Alsace : les représentations sociales comme ressources ou outils de la description sociolinguistique. Recherches en didactique des langues et des cultures : Les Cahiers de l'Acedle, 5, n° 1, p. 41-63. Denis M. N. (2003). Le dialecte alsacien : état des lieux. Ethnologie française, 33, 363-371. Denis M. N. (2015). Les politiques linguistiques en Alsace et la régression du dialecte In : Contacts, conflits et créations linguistiques. Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, p. 129-141. Emig C. (2011). Alsace entre guerres et paix. Nouveaux eCrits scientifiques, NeCs_03-2011, p. 1-12. Franz H. (2010). La langue des services publics entre 1945 et 1960. Revue d'Alsace, 136, 301-314. Gillig J.-M. (2012). Bilinguisme et religion à l'école. La question scolaire en Alsace de 1918 à nos jours. La Nuée Bleue, Strasbourg, 335 p. [Commentaires sur ce livre par Morgen Daniel, 2012 Hoffet F. (1951). Psychanalyse de l'Alsace. Éditions Alsatia, Colmar, 214 p. Hoffet F. (1973). Psychanalyse de l'Alsace. Texte de 1951, augmenté d'une préface de l'auteur et d'un avant-propos de Germain Müller, Édition Alsatia, Colmar, 214 p. Huck D. (2007). L’école primaire et les questions linguistiques en Alsace entre 1918 et 1940. In : L’école française et les langues régionales. Presses universitaires de la Méditerranée, Montpellier, p. 213-229. Huck D. (2022). Les parlers dialectaux en Alsace. hal-03662138, 27 p. Hughes S. (2005). Bilingualism in North-East France with specific reference to Rhenish Franconian spoken by Moselle Cross-border (or frontier) workers. In: The consequence of mobility: Linguistic and Sociocultural Contact Zones, P. Bent, A. Fabricius, H. Haberland, S. Kjærbeck, K. Risager (eds.). Roskilde University, Dept Language & Culture, Roskilde, p. 135-153. Landin W. &. H. Rosenfeld (1979). Le processus de normalisation linguistique en Alsace. Revue des sciences sociales de la France de l'Est, 8, 120-157. Morgen D. (2000). L’enseignement des langues dans l’académie de Strasbourg. Colloque d’Erfurt. Morgen D. (2007). L'enseignement des langues régionales de France et le bilinguisme. Le Monde.fr Morgen D. (2023). L'enseignement de la langue régionale dans les écoles primaires d'Alsace (1950-2020). Revue d'Alsace, 149, p. 249-267. Morgen D. & A. Zimmer (2009). L’enseignement de la langue régionale en Alsace et en Moselle. Tréma, 31, 109-118. Western John (2007). Neighbors or Strangers? Binational and transnational identities in Strasbourg. Annals of the Association of American Geographers, 97 (1), 158-181. - ... et avec le DROIT LOCAL alsacien (et mosellan)Depuis 1871, l'Alsace a connu des mutations profondes, économiques et politiques, de nombreux facteurs ayant progressivement conduit à la doter d’une « identité particulière » qu’il est indispensable de connaître pour expliquer la formalisation du droit local dans l’ordre juridique national français après 1918. ... et la culture littéraire alsacienneL'influence et les échanges culturels de l'Alsace se sont principalement manifestés vers les régions voisines de langue allemande ; ils furent particulièrement importants durant le Siècle des Lumières. Nous ne proposerons ici que de souligner quelques points marquants. Imprimerie Johannes Gensfleisch, dit Gutenberg (~1400-1468), séjourna à Strasbourg entre 1434 et 1444, probablement jusque vers 1448, date à laquelle il est de retour à Mainz (Mayence, Rhénanie-Palatinat). Il y fait son apprentissage pour devenir orfèvre, notamment à la ciselure et à la maîtrise des alliages, qui constitueront les bases de son futur métier d'imprimeur, lui permettant de concevoir des caractères résistants et reproductibles à l'infini. C'est à Strasbourg en 1434 qu'il entame les premiers travaux sur l'impression notamment de la Bible. Petit anachronisme sur la statue de Gutenberg par Pierre-Jean David d'Angers (1840), sise place Gutenberg à Strasbourg [ci-contre] : sur la feuille est imprimé un verset de la Bible "Et la lumière fut" en français mais en caractères gothiques allemands. Quelques références : Barbier F. (1977). L'imprimerie strasbourgeoise au siècle des Lumières (1681-1789). Revue d’histoire moderne et contemporaine, 24 (2), p. 161-188. Journaux D'un père pasteur à Mühlbach-sur-Munster et originaire de Meiningen (Thüringen - Thuringe en français), Johann Carolus (né le 26 mars 1575 à 68-Muhlbach-sur-Munster et mort en 1634), devenu imprimeur et relieur, a été éditeur de la première gazette hebdomadaire non seulement en allemand mais tout simplement du monde : le premier journal jamais imprimé à partir de 1605 à Strasbourg. Il s'agit de Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien (Communication de toutes les histoires importantes et mémorables). En 1877, à Strasbourg, sous le titre de Neueste Nachrichten, le premier journal régional est crée par Heinrich Ludwig Kayser. Son titre deviendra ensuite Straßburger Neueste Nachrichten, puis, en 2021, apparaît une édition à Colmar sous le titre Colmarer Neueste Nachrichten. C'est en mars 2012 que se fondent Les Dernières Nouvelle d'Alsace (DNA)avec suppression des éditions bilingues : Straßburg verliert letzte deutschsprachige Zeitung. Les DNA sont l'un des premiers quotidiens régionaux français disponibles sur Internet, dès 1995, et aujourd'hui un des plus anciens titres de la presse quotidienne régionale française. Pour en savoir plus... Des Neueste Nachrichten aux Dernières Nouvelles d'Alsace Strasbourg peut légitimement être reconnu comme le berceau des quotidiens de langue allemande. Welke M. (2014). Geschichte der Zeitung: Darf man so was drucken? Kaum erfunden, schon zensiert: Die Geschichte der ersten Zeitung der Welt. Zeit - online, n° 1, 3 p. http://www.zeit.de/2014/01/zensur-geschichte-zeitung-presse/komplettansicht Livres Au sein de la culture allemande, l'Alsace a toujours joué un rôle important, sinon primordial, car les grands écrivains alsaciens écrivaient dans leur langue, l'allemand.

Les livres d'enfants et de la jeunesse comportaient à partir du milieu du XIXe siècle trois grands classiques :

Dehmel P. & R. Dehmel (1900). Fitzebutze, AlIerhand Schickschnak für Kinder. Schuster, Leipzig, 40 p. Jacob C. (2014). Mort et souffrance de l’enfant terrible. Regard sur le Struwwelpeter de Heinrich Hoffmann», Violence et culture populaire. Postures, Dossier Violence et culture populaire, n°19, p. 153-170. Mathieu F (1995). L'immortel Struwwelpeter. Revue des livres pour enfants, 161, p. 83-90. Parisot R. (2010). Wilhelm Busch, si loin, si proche : quelques remarques sur l’un des fondateurs de la BD moderne. Germanica, 47, p. 25-36. Ecoles Avec l’introduction de la Réforme après 1530 dans les possessions en Alsace, des écoles ont été créées souvent avec scolarité obligatoire pour les garçons et les filles. Ce fut le cas dans toutes les possessions du Duc de Wurtemberg dès 1540. Chez les Luthériens, la lecture quotidienne de la Bible imposait de savoir lire l’allemand (à noter que cette langue est restée en usage dans les paroisses alsaciennes jusqu’au milieu du XXe siècle). En Alsace, l’école en français ne se fera qu’après la première guerre mondiale vers 1920 ; jusque là moins de 5% des Alsaciens savaient le français, sauf dans les quelques enclaves romanophones. Au XVIIIe siècle, l’enseignement primaire dépend des paroisses. L’antagonisme entre les confessions religieuses fait qu’il est plus développé que dans le reste de la France, et notamment chez les protestants. Ainsi, un Alsacien sur deux savait lire et écrire, il n'en est pas moins vrai qu'il existait de notables différences régionales et confessionnelles.

En 1872, 98% de la population du Bas-Rhin et 92% du Haut-Rhin savaient lire et écrire, ceci est confirmé par la généalogie puisque l’absence d’une vraie signature dans les actes est exceptionnelle. Ces données sont à mettre en parallèles avec la population française dont seulement 57% savait lire et écrire à cette date. Citons quelques autres départements bien représentés dans nos généalogies comme : Alpes-de-Haute-Provence : 78 ; Bouches-du-Rhône : 47 ; Corse : 35 ; Haute-Marne : 90 ; Moselle : 90 ; Var : 46 (d'après Vuillemin, 1872). Répartition des départements selon le taux de signature, avec l’évolution sur Références Baumgarth M. (2020). … À l’exception de la mère de l’épouse qui a déclaré ne savoir signer…. https://www.histoire-genealogie.com/ Denis M.-N. (2015). Les politiques linguistiques en Alsace et la régression du dialecte In : Contacts, conflits et créations linguistiques. Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, p. 129-141. Haenggi C. (1955). La question linguistique en Alsace: Étude historique et politique de l'enseignement de l'allemand dans les écoles primaires. 58 p. (réédité par FeniXX, Paris, 76 p.) Kintz J.-P. (1973). Recherches sur l'instruction populaire en Alsace à l'aube du XIXe siècle. Annales de démographie historique, 1973, p. 357-381. - Pélissier J.-P. & D. Rébaudo (2004). Une approche de l’illettrisme en France », Histoire & mesure, 19 (1-2-, 161-202. - Vogler C. (2017). Les instituteurs alsaciens et la bataille du catéchisme sous la Révolution. Revue d’Alsace, 143, 123-144. - Vuillemin M. (1872). La France et ses colonies, atlas illustré. Migeon, Paris,

Il est impossible de comprendre la formation et le développement de la culture alsacienne en négligeant l'action capitale de l'imprégnation religieuse. En effet, dix siècles après l'évangélisation catholique, l'Alsace a été un haut lieu de la Réforme et a durement souffert des conflits qui lui étaient directement ou indirectement liés (Guerre des Paysans, Guerre de Trente Ans). Lors du Reichstagen zu Speyer (Diète impériale de Spire, en Rhénanie-Palatinat, Allemagne) de 1526, ni Ferdinand I, Archiduc d’Autriche, ni les représentants de l’Empereur ne voulurent mettre à exécution les demandes de Charles-Quint réclamant le retour de tous les Etats à l'ancienne religion (catholique). On rechercha une formulation de compromis permettant au camp impérial de ne pas abolir l’édit de Worms de 1521 (condamnant les luthériens) : ainsi il fut affirmé que « zu leben, zu regieren und zu halten, wie ein jeder solches gegen Gott und Ihrer Majestät hofft und getraut zu verantworten » (vivre, gouverner et se comporter comme il croit et espère pouvoir le justifier devant Dieu et sa Majesté impériale), ce qui équivaut à reconnaître de fait un droit de résistance face à l'Empereur en laisse à chaque prince allemand une certaine liberté religieuse : donc, une ouverture non voulue par l'empereur Charles Quint dans la voie du libre choix des princes d'appliquer la religion de leur choix à leur territoire.  George Cattermole (peintre anglais, 1800-1868) : George Cattermole (peintre anglais, 1800-1868) :"the Diet of Spires on 19th April 1529" Lors de la deuxième Diète de Spire, convoquée en 1529, l'Empereur demanda que les deux camps religieux se réunifient dans l'unité romaine, et les États catholiques firent pression afin d'appliquer enfin l’Édit de Worms. Cela signifiait qu'aucun État ne pourrait adopter la Réforme luthérienne et que la messe catholique serait rétablie dans tous les territoires réformés. Le terme luthérien était à l’origine un terme polémique utilisé par les catholiques romains pour identifier les protestants comme hérétiques. Suite à l’adoption de la Confessio Augustana (Confession d'Augsbourg) de 1530, les églises luthériennes se sont appelées Église Évangélique qui est basée sur la Bible, en partie sur la formation dogmatique de l'Église primitive et sur les écrits confessionnels rédigés au cours de la Réforme de Wittenberg par Martin Luther et d'autres théologiens réformateurs, comme Philipp Melanchthon. Aujourd’hui, la plupart des Églises évangéliques luthériennes sont regroupées au sein de la Fédération luthérienne mondiale représentant environ 83 millions de chrétiens. Pendant une quinzaine d’années s’installa une période d’instabilité et de risque de guerres de religion notamment après le refus de Charles-Quint de la Confession d’Augsbourg (luthérienne). La paix de religion de Francfort du 19 avril 1539 vit s’éloigner le danger de guerre civile. Et la diète d’Augsbourg en 1555 officialise la confession protestante dans une liberté absolue. C’est la Paix d'Augsbourg de 1555 (Augsburger Reichs- und Religionsfrieden, en court Augsburger Religionsfrieden) qui termine les turbulences religieuses : une paix politique (Landfrieden) d’abord, suivie d’une réconciliation religieuse (Religionfrieden) [**]. Cette dernière est promulguée le 25 septembre 1555 à la clôture de la diète : une garantie de paix assumée par l’Empire au profit des deux confessions légales (Rabe, 1997). Elle est aussi connue sous la célèbre formule Cuis regio, eius religio (tel prince, telle religion) du juriste protestant Joachim Stephani en 1612 : liberté religieuse pour les princes; obligation pour le sujet d'avoir la religion de son seigneur. Voir l'original en PDF Les motifs politiques ont tenu une place importante dans la seconde vague de de Réformation dans le Saint-Empire, postérieure à la paix d'Augsbourg (1555). En effet, cette dernière accorde aux princes et aux villes le jus reformandi (droit de réforme) en imposant la religion (cujus regio, ejus religio). Ce droit s'appliquait aux villes impériales mais n’était possible que si la Réforme avait été introduite dans la ville lors de l’application du Augsburger Religionsfrieden (1555). Parmi nos ancêtres directs alsaciens, il n'y a qu'une lignée catholique (famille Masson), toutes les autres sont luthériennes (= évangéliques) ou réformées zwingliennes, dès l'origine de la Réforme : plusieurs furent des acteurs directs dans son application politique et religieuse. Il ne faut donc jamais méconnaître l'importance de l'éducation protestante dans les relations familiales, ni de négliger que les protestants n'étaient pas une minorité face au catholicisme, mais souvent selon lieux et régions (Saint-Empire et cantons suisses) une majorité religieuse et politique dominante depuis des siècles. [**] La prévalence du politique sur le religieux introduit en 1555 est ainsi résumée par le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius dans son discours de clôture du colloque Religion et Politique étrangère (6 novembre 2013) : « Ce n’est donc pas un hasard si les diplomaties européennes ont parfois du mal à prendre position face au fait religieux : elles sont en réalité nées avec sa mise à l’écart du champ politique du fait religieux » (en pdf

Après la Réforme et la victoire de l'empereur allemand de la guerre de Schmalkalden (1546-1547), les princes protestants doivent accepter un compromis religieux, l'Intérim d'Augsbourg, lors de la Diète d'Augsbourg en 1548. Il en résultera la Paix d'Augsbourg en 1555 : son importance n'est pas seulement en tant que paix de religion, mais surtout dans son rôle de poser de nombreux jalons en matière de politique constitutionnelle au sein du Saint Empire Romain Germanique. Avec un empereur élu par un conseil de sept électeurs, les missions principales de l'Empire sont la défense du droit et la conservation de la paix, car l'Empire est un regroupement politique, devenu aussi religieux, qui doit assurer la stabilité politique et la résolution pacifique des conflits en endiguant la dynamique du pouvoir. Nous sommes loin du pouvoir absolu et de droit divin de la monarchie française, et, du catholicisme comme religion d'état.

Ainsi, le milieu du XVIe siècle est la période de l'intervention toujours plus nette du politique dans le champ religieux. Sur le plan doctrinal, c'est au cours des années 1560 que se produit le passage de la période de la Réforme à celles des orthodoxies confessionnelles. En effet, les grands Réformateurs disparaissent tous de la scène religieuse, citons Mélanchthon en 1560, Calvin en 1564, Farel en 1565. [Rappelons que Zwingli est mort en 1531, Luther en 1546.] Faire accepter ce catéchisme réformé sera tâche ardue, car selon la paix d'Augsbourg en 1555, seule la Confession d'Augsbourg (luthérienne) datant de 1530 est acceptée - aujourd'hui encore l'église évangélique luthérienne d'Alsace et de Lorraine appartient à cette Confession. Origine de la musique religieuse luthérienne (évangélique).

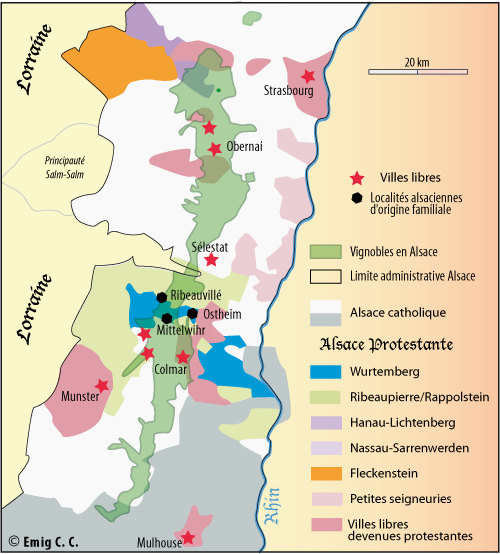

Johann Walther (né en 1496 à Kahla, mort en 1570 à Torgau) est un compositeur et chef de chœur. A la demande de Luther et préfacé par lui, il est l’auteur du premier livre luthérien de cantiques intitulé Ein geistliches Gesangbüchlein (1524) - Johann Sebastian Bach est né en 1685 à Eisenach dans une famille luthérienne de musiciens et il est mort en 1750 à Leipzig. Dès son plus jeune âge, Bach est imprégné des idées de Luther, qui vont influencer toute son œuvre, dont il va composer plus de la moitié pour l’église luthérienne, dont deux cents cantates sacrées. En tête de ses partitions, il grave trois lettres : SDG, Soli Deo Gloria, plaçant ses œuvres sous le signe de la seule gloire divine. Bach a repris les mélodies de Johann Walther dans de multiples compositions, incluant ses cantates, ses chorals pour orgue et l'oratorio de Noël. La musique de Bach s’appuie aussi sur Sola Scriptura - l’Écriture qui est à elle-même son propre interprète ; car, la Bible et le Gesangbuch (recueil de cantiques), sources de la piété luthérienne, forment une dualité inséparable pour le chrétien protestant allemand (Lyon, 2008). De nombreux autres compositeurs protestants se sont aussi inspirés des mélodies de Walther ou ont abondé par leurs œuvres au développement de la musique religieuse luthérienne. Les religions - catholique, protestantes et juive - sont reconnues par le statut local et ont donc droit de cité à l'école ; il n'en est pas encore de même pour les quelques dizaines de milliers de membres des communautés musulmanes. Si les rapports entre les communautés religieuses ont été conflictuels (il y a deux générations les mariages mixtes étaient rares et « mal vus »), les tenants des différentes religions ont toujours su faire front commun pour défendre (contre l'État français ou allemand) les intérêts alsaciens. Rappelons que la loi française de 1905 ne s'applique pas en Alsace et en Moselle, ce qui permet aux organismes publics, notamment les municipalités, de subventionner la religion musulmane, et même de construire des mosquées. Rose de Luther (logo luthérien) Les luthériens constituent la majorité des protestants alsaciens. Leurs registres paroissiaux étaient tenus de la même façon que les registres catholiques ; en conséquence, ces registres sont généralement disponibles et se consultent comme des registres catholiques. Les luthériens d'Alsace font partie de la Confession d'Augsbourg. Depuis la Réforme au XVIe siècle, luthériens et réformés coexistent sans problème majeur. Les durcissements confessionnels seront l’œuvre des XVIIe et XVIIIe siècles. Rétrospective historique sur les XIXe et XXe siècles où d’importantes étapes ont préparé le terrain pour l’union ecclésiale d’aujourd’hui. Et plus... et en pdf Répression de l'hérésie protestante Carte des Protestants alsaciens en 1780 - 1885 - 1936 En Alsace, depuis le Concordat napoléonien de 1801, les Eglises sont reconnues comme des "corporations de droit public", car l'Etat français (comme en Allemagne) accorde une mission publique aux religions. Elles reçoivent des subventions et touchent leur part de l'impôt cultuel inclus dans l'impôt direct de chaque habitant en Alsace : ce dernier verse à la religion de son choix une somme fixe incluse dans son impôt sur le revenu - en Alsace faire connaître sa religion (notamment sur sa feuille d'impôt) n'a rien de confidentiel, une caractéristique personnelle et historique, jamais une indiscrétion. Les Français ignorent souvent qu'en Alsace, l'Etat français n'est pas laïc et cela en choque plus d'un quand ils le savent. Pourtant, ce qui est important, c'est que n'est pas le cas des Alsaciens indigènes qui vivent cette situation depuis plus de 200 ans sans la remettre en question. Lorsque le Cartel des gauches remporte les élections législatives en 1924, Edouard Herriot devenu président du Conseil, annonce sont intention d'introduire la loi de 1905 en Alsace et en Moselle. La réaction fut si vive que le gouvernement doit reculer et le projet est enterré. En application du Concordat, le Karfreitag (ou Vendredi Saint) est un jour férié qui, durant la Semaine Sainte, est un moment important en Alsace, particulièrement pour le culte protestant, auquel les cloches appellent à pleine volée les fidèles : la Sainte Cène [le pain et le vin] est partagée au cours du culte. Aujourd'hui, la laïcité franco-française (une exception dans le monde, qui en plus ne se s'applique pas à tous les territoires de la République Française, l'Alsace n'est pas la seule exception) tend à devenir de plus en plus intolérante envers les croyants, avec une tendance à se renforcer au fur et à mesure que les pratiquants diminuent et que les structures ecclésiales disparaissent du monde politique, ou pire agissent dans des contre-courants devenus intégristes dans l'évolution sociétale. Les jours fériés, à l'origine des fêtes religieuses chrétiennes, sont devenus autant de fêtes laïques sous l'influence des non-croyants en gommant toute tradition, et pire empêchant les croyants de la conserver. Par exemple, Pâques, une fête religieuse familiale, est devenue avec ses deux jours fériés l'occasion de nombreuses rencontres sportives; Pentecôte, moment de réunir la famille éloignée pour la confirmation chez les protestants, a vu son lundi supprimé ; que dire du commercial père-noël et du réveillon-dansant du 24 décembre dans les restaurants, avec cotillons. Il est généralement ignoré que le marché de Noël de Strasbourg (Christkindelsmärik) puise ses origines, au XVIe siècle, dans la volonté d’ancrer les thèses de la Réforme parmi les coutumes alsaciennes. En 1525, la ville adopte la Réforme et devient un berceau de l'humanisme et bastion luthérien ; elle sera annexée par la France en 1681, tout en conservant ses privilèges et ses institutions et liberté de culte garantie - mais la cathédrale sera rendue à l'église catholique. Protestants alsaciens (toutes obédiances confondues) :

L'Église protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine s’est unit, en 2006, avec l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine sous le nom d’Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Liens à consulter :

AUTEURS divers (2017). Protestants et protestantisme en Alsace de 1517 à nos jours. Revue d’Alsace, 143, https://journals.openedition.org/alsace/2569 Cahn J. P., Knopper F. & A. M. Saint-Gille, éds (2008). De la guerre juste à la paix juste : aspects confessionnels de la construction de la paix dans l'espace franco-allemand (XVIe-XXe siècle). Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 313 p. Dreyfus F.-G. (1957). Le Protestantisme Alsacien. Archives des sciences sociales des religions, 3, 57-71. Emig C. C. (2011). Alsace entre guerres et paix. Nouveaux eCrits scientifiques, NeCs_03-2011, p. 1-12. Eichenlaub J. L. (2009). Etat des registres paroissiaux du Haut-Rhin (XVIe-XVIIIe s.). Archives d'Alsace, Colmar, 571 p. Guth J.-G. (2002). L'émigration luthérienne après lerattachement de Strasbourg au royaume de France (1681) : mythe ou réalité? Revue d'Alsace, 149, p. 159-176. Horrenberger A. (1931). In Elsaß-Lothringischer Atlas : Landeskunde, Geschichte, Kultur und Wirtschaft Elsaß-Lothringens, Wolfram K. G. & W. Gley (eds). Elsaß-Lothringen-Institut, Universität Francfort, 45 Kartenblättern mit 115 Haupt-und Nebenkarten. Leuilliot P. (1950). Le protestantisme alsacien. Annales - Économies, Sociétés, Civilisations, 3, 315-333. Leuilliot P. (1960). L'Alsace au début du XIXe siècle. Essais d'histoire politique, économique, religieuse (1815-1830). Sevpen, Paris, tome III, Religions et Culture, 532 p. Lienhard M. (2017). La Réformation en Alsace. Revue d’Alsace, 143, p. 13-34. Lyon J. (2008). La musique de Johann Sebastian Bach comme source de la prédication luthérienne. In : Les Protestants et la création artistique et littéraire (Des Réformateurs aux Romantiques). Artois Presses Université, Arras, p. 133-145. Rabe H. (1997). Der Augsburger Religionfrieden. In : Burgard Paul (éd.), Die frühe Neuzeit. Ein Lesebuch zur deutsche Geschichte 1500-1815. Beck, Munich, p. 84-90 [337 p.]. Reuss R. (1906). Les Églises protestantes d'Alsace pendant la Révolution (1789-1802) : esquisse historique. Fischbacher, Paris, 320 p. Revue d’Alsace (2017). Protestants et protestantisme en Alsace de 1517 à nos jours. Revue d’Alsace, 143, p. 1-300. Rott J. (1983). Quelques travaux récents intéressant l'histoire de Protestantisme alsacien. Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, 129, p. 121-124. Stephani J. (1612). Institutiones juris canonici. Hofmann, Francfort, 2e éd., Lib. 1, cap. 7, n°52, p. 51-52. (en pdf Stier G. (1860). Die Schloßkirche zu Wittenberg - Übersicht ihrer Geschichte bis auf die Gegenwart; zur Säcularerinnerung an die beiden Jahre 1560 und 1760. Zimmermann, Wittenberg, 64 p. Storne-Sengel C. (2017). Les protestants d’Alsace et la séparation des Églises et de l’État de 1870 à 1940 : éléments de contexte. Revue d’Alsace, 143, p. 205-222. Tourtet R. (2023). L'Alsace protestante : illusion d'unité, réalités multiples. Revue d'Alsace, 149, p. 85-101. Vogler B. (1998). Le protestantisme dans l’empire après 1555. In : L’Edit de Nantes (1598), la France et l’Europe. Artois Presses Université, Arras, p. 95-103. (online Wolff C. (2013). Edit de Nantes (révocation de l'). Dictionnaire historique des institutions d'Alsace, fascicule n° 6 (lettre E). Publ. Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace. Le CATÉCHISME de HEIDELBERG (1563) - Au cœur de l’identité réformée : Introduction de P. O. Léchot (2013). Labor et Fides, Genève, 114 p.

Cantiques luthériens :

Le blasphème une spécificité alsacienne !

C’est dans le but de tenter de créer une identité régionale que des groupes folkloriques alsaciens ont adopté un seul costume commun, sacrifiant à une imagerie touristique. La réalité alsacienne est toute autre ! En effet, à l’origine, chaque village disposait de son propre style et de ses coiffes spécifiques et qui variaient ou changeaient selon le métier et la religion.

Protestante du Kochersberg par Henri Loux (1873-1907) >

Ce sont les événements historiques après 1871, qui ont forgé une image stéréotypée de l'Alsacienne coiffée d’un grand nœud noir (!) avec un costume créé de toutes pièces pour en faire un symbole national français !! Il en a fait oublier la multiplicité et la diversité des tenues alsaciennes. Cette caricature réductrice sera reprise par nombre de dessinateurs, notamment par Hansi, au détriment même de la diversité culturelle.

Mariage bas-rhinois - Dessin de Theodor Pixis aus München et texte de August Jäger (1874), Land und Leute. Nr. 37. Familienfeste im Elsaß. Die Gartenlaube, Heft 41, p. 658-662.

<< Drapeau alsacien depuis le XIe siècle

Le logo choisi par la région Alsace appelle plusieurs remarques... à lire d'un clic. Et la cigogne, oiseau emblématique de l'Alsace...

Nota : il s'agit de l'espèce protégée Ciconia ciconia (Linné, 1758) ou cigogne blanche. La signification étymologique du mot Alsace provient du mot en Althochdeutsch (vieux haut-allemand) : Ali-sazzo. Seulement maintenant la cuisine alsacienne alors que le manger et le bien manger est une caractéristique première en Alsace. Le plat le plus connu est la choucroute... alsacienne: il est apparu au XIX siècle, la capitale pour cette choucroute est Colmar (Sürkrüt en colmarien). Néanmoins, la choucroute elle-même - le "Sauerkraut oder Sauerkohl" - Wilhelm Busch: Max und Moritz, 1865 "Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, Daß sie von dem Sauerkohle Eine Portion sich hole, Wofür sie besonders schwärmt, Wenn er wieder aufgewärmt." Une publication scientifique (Méchin, 1982) sur la consommation carnée à Hunawihr (Haut-Rhin), un de nos villages ancestraux : elle couvre les années 1970, dont à l’époque la population était protestante à 70 %. Elle mérite quelques lignes et lecture à D' Qwatschga vom Elsass - la Quetsche d'Alsace Cette sorte de prune ou prune de Damas est le fruit de l'une des variétés du prunier de Dama. Il aurait été ramené par les croisés à leur retour de Jérusalem. Le nom est arrivé en France par l'alsacien Zwatchga (en strasbourgeois) et Qwatscha (en colmarien) et a été simplifié par les français (de l'intérieur) en quetsche. Son nom dérive du grec ancien damaskênon signifiant Prune de Damas, l'espèce originelle. Damaskênon donnera en haut-allemand Zwetschke (oder Zwetsche, Zwetschge) au XVIe siècle. Néanmoins, il est fort probable que ce prunier ait été importé par les Romains en Suisse dès le IIe-IIIe Siècle. La quetsche d’Alsace fait partie de notre histoire et de la tradition alimentaire alsacienne. Ce fruit alsacien, typique au goût et à la texture unique, doit sa spécificité au terroir, climat et sol de notre région. La demande d'AOC a été rejeté. Plusieurs variétés cohabitent en Alsace, comme la Quetsche d'Alsace, le Pruneau de Bâle (aussi nommé Hauszwetschge, Fellemberger, Quetsche italienne, Altesse de Liège, Altesse d'Italie, etc.)... Pour accompagner le "Munster"... il y a cumin et cumin ! Le plus habituel, donc le plus connu et utilisé en France, est le... Cumin, aussi nommé Faux anis, Cumin blanc, Cumin de Malte, 'Kammoun' en arabe ou Sillon aux Antilles, Caminoum... originaire d'Asie Mineure, il s'étend sur le pourtour méditérranéen où il fut introduit par les arabes. Son nom scientifique est Cuminum cyminum de la famille des Apiacées (Ombellifères). C'est une épice habituelle dans nos cuisines pour aromatiser plats et patisseries et dans bien des mélanges comme dans les chilis, currys, ras-el-hanout... À consulter (ordre chronologique) :

Les vins d'Alsace De l'origine de la vigne en Alsace - Les raisins de vignes sauvages (vitis sylvestris) ont pu être récoltés ponctuellement dès le Néolithique dans le cadre d’une consommation locale. La consommation par les élites celtes est attestée en Alsace et en Suisse bien avant la conquête romaine : c’est un produit coûteux et précieux, il devient rapidement un élément de prestige pour les princes. Le processus qui aboutit à la culture de la vigne semble issu d’une évolution complexe, tributaire non seulement d’influences grecques, mais aussi des pratiques de communautés autochtones. En effet, la vigne a été introduite dans le Sud de la Gaule par les colons grecs de Marseille au VIe siècle avant J.-C. Elle mettra plus de six siècles à gagner les régions du Rhin et de la Moselle, grâce au développement du commerce entre le monde méditerranéen et le Nord de la Gaule. L’économie viticole alsacienne est particulièrement florissante aux IIIe et IVe siècles après J.-C. suite aux transformations du mode de vie, liées à la romanisation rapide des populations autochtones. L’Alsace est pauvre en représentation iconographique et objets divers attestant la culture de la vigne. Carte du vignoble alsacien du Oberrhein au IXe-Xe siècles d'après Kammerer (2001). Fond de carte actuel : © IGN 2022 - www.geoportail.gouv.fr/.

Après l’époque romaine, la culture de la vigne se poursuit dans nos régions. Dans la seconde moitié du VIe siècle après J.-C., la vallée de la Moselle est une région riche en vignobles. Si les données manquent pour l’Alsace, couvents, monastères et domaines aristocratiques vont progressivement reprendre en main cette culture et la faire fructifier au cours du Moyen-Âge sous les règnes des Mérovingiens et des Carolingiens (rois et princes allemands). Carte du vignoble alsacien actuel Le vignoble alsacien n’échappe pas à l'histoire religieuse de l'Alsace, qui a profondément façonné le vignoble. Au Moyen-Âge, la culture de la vigne faisait partie intégrante de la vie monastique ; déjà au VIIIe siècle, quelques 94 structures religieuses possédaient ou/et exploitaient des vignes. Depuis la Réforme, une partie du vignoble devient terre protestante, notamment pour notre famille dans les seigneuries de Riquewihr (duché de Wurtemberg) et celle des Rappolstein (Ribeauvillé) : le cœur du vignoble alsacien est devenu protestant comme ses villages tels que Riquewihr, Mittelwihr, Beblenheim, Hunawihr… selon l’édit de Charles-Quint tel prince telle religion (cujus regio, ejus religio - 1555). Si les vins protestants d'Alsace ont tendance à être secs, droits, voire austères – certains prétendent en boutade que les catholiques seraient plus joyeux et baroques. A propos, comment est-il le Baroque alsacien ? Or, la religion a une influence sur la conduite de la vigne, le choix des cépages, la vinification et la commercialisation. Il faut remarquer que les grandes familles allemandes (Deutz, Piper-Heidsleck…) du champagne sont protestantes. Pas sûr que la laïcité française puisse bien mesurer cet impact religieux dans une région où la loi de 1905 sur la laïcité ne s’applique pas, ni les effets de la Réforme dans la culture alsacienne (et plus lar gement en Allemagne) après plus d'un demi-millénaire. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le vin d’Alsace n’est en rien œcuménique mais concordataire ! Car il faut ajouter le vin casher. Des permissions avaient été données aux juifs de Ribeauvillé pour faire du vin casher aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ce n’est que dans l’après-guerre que plusieurs domaines commencèrent à élaborer du vin selon les lois hébraïques, notamment à Ribeauvillé, Goxwiller, Wolxheim (voir aussi Braun, 2011).

Des principaux cépages d'Alsace - Contrairement aux usages des autres vignobles français, ce n’est pas le terroir qui donne son nom aux vins, mais les cépages eux-mêmes (dont plusieurs sont communs à toute la vallée du Rhin) qui sont :

Après la rétrocession de l’Alsace à la France par le traité de Versailles en 1919, le statut allemand du vignoble alsacien est maintenu comme droit local. Après l'Ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace, ce n'est qu'en 1962 qu'est obtenue par décret l'appellation d'origine contrôlée alsace, mais aucune mention de dénomination géographique ou de cru ne s'y trouve. Puis, c’est par le décret du 20 novembre 1975, que l'appellation « alsace grand cru » est crée : une appellation qui doit d'abord respecter la règlementation de l'appellation alsace). Le nombre de lieux-dits sélectionnés comme grands crus d'Alsace augmente régulièrement > Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru". À lire : Kammerer O. (2001). Entre Vosges et Forêt-Noire : pouvoirs, terroirs, et villes de l'Oberrhein, 1250-1350. Ed. Sorbonne, Paris, 449 p. La bière d'Alsace De l'origine de la bière en Alsace à nos jours - Depuis l’époque celto-romaine, on brasse de la bière en Alsace avec des outils spécifiques : la pelle, le fourquet, l’écumoir et deux épis, une cuve, une balance. Du temps des Carolingiens, trois catégories de personnes brassaient la bière : les femmes pour la consommation domestique, les moines et ensuite les artisans brasseurs qui, avec le développement des villes, seront les seuls autorisés à produire de la bière, dès le début du XIVe siècle. Au XVe siècle, les brasseurs utilisent la fermentation basse, une invention venue de Munich, toujours en usage en Alsace. À l’époque moderne, l’usage du houblon destiné à parfumer le liquide fermenté se répand avec, pour corollaire, la culture du houblon qui se développe en Alsace à partir des années 1800. Les premières bouteilles de bière apparaissent en 1867, rapidement fermée par un bouchon en porcelaine, maintenu par un fil galvanisé (invention Siemens). De l'Amer bière - En Alsace, l’Amer ou Bitter est une liqueur contenant généralement de la gentiane amère, de l’écorce de mandarine ou d'orange ou/et du quinquina, et d’autres plantes. Il sert à aromatiser la bière : dans un demi, mettre un doigt d'amer, quelques gouttes de sirop de citron et remplir avec une bonne bière alsacienne, comme celle créée par le cousin Hatt. Son origine remonte probablement au XIXe siècle. On peut en citer deux, les plus vendus :

À lire:

La musique traditionelle alsacienne - die "Elsassische Volksmüsik" - est essentiellement orchestrale, une musique populaire d'ambiance avec cuivres, accordéon, cordes et chant (à danser et à écouter). Ses origines datent du datent du XVIIIe siècle. Elle est une composante originelle de la musique allemande, proche de la musique autrichienne, suisse et tchèque. Elle a toujours marqué les évènements de la vie alsacienne, notamment la Kilbe, fête villageoise et familiale par excellence, qui a lieu une fois par an. Malgé des vissicitudes politiques, la musique alsacienne n'est ni bilingue, ni binationale, elle est totalement alsacienne et elle exprime fondamentalement la culture alémanique et au-delà germanique et austro-hongroise. En effet, valse, marche, polka, scottish, ländler composent la tradition musicale alsacienne. Les orchestres et Sociétés de musique en Alsace - la Fédération Par Web-radios :

Schlager : c'est la musique populaire par excellence, sorte de musique de variété à géométrie variable (parfois proche de la tradition, parfois du rock), mais elle n'est guère pratiquée en Alsace.  Günter Lipowsky et Daniel Morgen ont travaillé, depuis plus de deux ans, à un projet qui leur tient à cœur : reprendre, dans une nouvelle version, des légendes d’Alsace collectées et publiées pour la première fois par Auguste Stoeber (1808-1884). Leur projet a conduit à une anthologie bilingue, publié par l'éditeur Jérôme Do Bentzinger, Colmar. Les illustrations sont disponibles dans l'Album.

<< Les sorcières du Bastberg. Paris : Berger-Levrault, 1889.

Je retrouve la même envie de lecture que dans mon adolescence avec les "Contes et Légendes d'Alsace" par Emile Hinielin (Nathan : 1955) et plus avec ce volume exhaustif des légendes de mon pays. De la tradition orale à l'écrit : Denis M.-N. (2019). Entre l’oral et l’écrit : la transmission des contes et récits populaires en Alsace. Pratiques de la médiation des savoirs, Éditions du CTHS, Paris, https://doi.org/10.4000/books.cths.5367, https://books.openedition.org/cths/5367?lang=fr en pdf. Avant le milieu du XVe siècle, l'année civile commençait généralement à Noël, le 25 décembre, parfois déjà le 1er janvier, mais aussi le 25 mars dans le comté de Montbéliard jusqu'en 1564. A partir du règne de Ferdinand Ier (1558-1564), on adopta peu à peu partout le 1er janvier, pour éviter des disparités fâcheuses d'un territoire du Saint Empire romain germanique à l'autre (Tabl . 1). Calendrier JulienLe calendrier Julien est un calendrier solaire utilisé dans la Rome antique, introduit par Jules César en 46 av. J.-C. pour remplacer le calendrier romain républicain. Il subira plusieurs révisions. Il a été employé en Europe jusqu'à son remplacement par le calendrier grégorien (voir ci-dessous). Il reste utilisé dans la République monastique du mont Athos, ainsi que par cinq Églises orthodoxes : les Églises orthodoxes de Jérusalem, de Russie, de Georgie, de Macédoine, de Serbie ; et marginalement par plusieurs régions du Maghreb, surtout Berbères en Afrique du Nord et dans le calendrier "rûmi" en Turquie. En Alsace, le calendrier Julien fut utilisé par les paroisses protestantes bien au-delà de 1582 et jusqu'en 1701 : voir Calendrier julien

Année d'adoption du calendrier Grégorien selon les pays et les paroisses qui peuvent concerner nos généalogies. Calendrier GrégorienEn Alsace, l'adoption du calendrier catholique Grégorien se fit entre 1583 et 1603 dans les possessions catholiques et plus tardivement dans les paroisses protestantes qui se rebiffèrent, car imposée par le Vatican : en maintenant le calendrier Julien jusque vers 1681 à 1700 selon les paroisses, elles voulaient aussi distinguer les fêtes religieuses entre luthériens et catholiques. En Suisse alémanique (protestante), il faut attendre 1700. Ainsi, une différence d’environ 12 jours peut donc intervenir, d’autant que les logiciels français comme Heredis imposent la date catholique française de 1583.

Tableau 1. - Comparaison des dénominations des mois selon les langues et les époques. Calendrier républicain ou révolutionnaireCe calendrier est une exception française, imposée dans les actes officiels même en allemand. Le calendrier républicain a sévi en Alsace du 22 septembre 1793 au 31 décembre 1805. Il commence par l'an II, parce qu'on a considéré a posteriori que l'an I couvrait la période de septembre 1792 à septembre 1793. Cette dernière date est celle qui correspond généralement au début des registres d’Etat-Civil qui sont en allemand selon les communes parfois jusqu’en 1806 ou plus, seules les grandes villes ont utilisé le français.

Tableau 2. - Comparaison des dénominations des mois révolutionnaires en français et alsaciens en allemand. Les 6 jours complémentaires de fin d'année (fin septembre) ne sont pas mentionnées. À ne pas confondre avec les mois habituels (Tableau 1). Wochenstagen - Wuchedäy [= Jours de la semaine]Les noms des sept jours de la semaine, comme pour ceux des mois, mettent une fois de plus en exergue les origines allemandes et germaniques de la culture des Alsaciens. Les jours sont dédiés à des dieux et déesses de la mythologie germanique et scandinave.

Der Adventskalender [= calendrier de l'Avent]Les Adventskalender (calendrier de l'Avent) que nous connaissons actuellement datent du début du siècle dernier. Toutefois déjà au XIXe siècle, dans les familles protestantes allemandes en décembre, on accrochait au mur ou sur la porte, jour après jour, 24 images ou symboles représentant le déroulement du temps jusqu'à Noël, le 24 décembre. La plus ancienne forme de calendrier date de l'année 1851. Ce n'est que vers 1920 que les calendiers avec fenêtres à ouvrir chaque jour firent leur apparition. La deuxième guerre mondiale marqua une interruption à cause du manque de papier et de l'interdiction de fabriquer des calendriers imagés dans le IIIe Reich. La diffusion repris en 1946.

L’Alsace a aussi ses spécificités (allemandes) dans l’établissement de ses registres paroissiaux et d’état-civil. La plupart des registres paroissiaux datent d’après la Réforme qui a eu un grand retentissement et importance en Alsace 1, notamment avec le principe "cujus regio ejus religio" et les sujets furent contraints d'adopter la religion de leur seigneur. Rappelons que ce n’est qu’avec la Révolution française que l’Alsace devient administrativement française, et quitte ainsi le Saint Empire Romain germanique 2. Les communautés juives en Alsace ont été contraintes par Napoléon par l'édit impérial de 1808 à se choisir un patronyme héréditaire pour qu'ils soient inscrits sur les registres de l'état civil français. Cette obligation conduisit à l'établissement de listes de concordance entre les noms anciens et les nouveaux. Les documents les plus intéressants relatifs à cette confession sont les contrats de mariage, bien que rédigés en hébreu. Ces derniers devaient être déposés chez les notaires royaux depuis 1701. En 1784, un dénombrement des Israélites établis en Alsace fut effectué.

A partir de 1792, l'état civil commence à être tenu en français selon la législation française. Mais, pour nombre de villages, il faudra attendre 1805-1810. Plus de 95% des Alsaciens parlaient l’Alsacien, et peu connaissaient le français, aussi les actes avant signatures étaient-ils traduits oralement en allemand et ce qu’en 1871. Le manant est dans des villes appelé Hintersess et n'est pas éligible aux charges communales mais bénéficie de la protection de la cité " Schütz und Schirm". Il paye un " Stadtrecht" moins onéreux que le Burgrecht. Ainsi à Sélestat dans les livres de compte on peut trouver la même personne qui achète d'abord le Stadtrecht ( souvent l'année de son mariage) et bien des années plus tard le Burgrecht quand sa situation pécuniaire est devenue plus florissante. Le manant, qui habite déjà la localité avec le consentement du seigneur, c'est cinq schellings seulement qu'il aura à débourser. En savoir plus :

1 Jusqu’en 1870, l'Alsace recouvrait les départements actuels du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et du Territoire de Belfort.

Vers la fin du XVIIIe siècle, il y avait quelque 1650 moulins en Alsace qui comportent en grande majorité deux à trois fonctions : farine, huile et foulon à chanvre.

<< Moulin à huile (XVIIIe siècle) à Mittelbergheim (67140) - à visiter d'un clic.

Meuniers dans la famille et leurs moulins : Obermühl à Sainte-Croix-en-plaine et des moulins à Sausheim, à Staffenfelden sont dans la lignée Schürch. L'Alsace a toujours été une terre d'immigration à partir de régions et pays germanophones. La plus forte immigration a eu lieu après la guerre de Trente-Ans pour repeupler l'Alsace, dont la population avait baissé de 50 % ! Les immigrants venaient principalement des autres régions allemandes voisines et de la Suisse alémanique. L'usage de l'allemand (parler alsacien et langue écrite) jusque vers le milieu du XXe siècle font qu'aujourd'hui encore les Allemands sont la plus importante population étrangère. Ainsi, l'immigration est constitutive de l'Alsace. En 1851, date du premier recensement des étrangers, l'Alsace en compte 6 % et en 2004, 10 % - l'Alsace se situe au 2e rang des régions françaises en matière de population immigrée (ces résultats sont basés sur la notion qu'un immigré est une personne née à l'étranger et qui ne possède pas la nationalité française à sa naissance, pourtant un Allemand sera plus proche des Alsaciens qu'un Corse ou un Basque). Dessin de Phil (publié avec son aimable autorisation) L'émigration alsacienne a surtout eu lieu entre les années 1830 et 1860 vers trois destinations principales : les USA, la Russie, et... l'Algérie (qui est une migration !), principalement pour raisons économiques. Les émigrations de membres de mes familles sont traitées dans les pages relevant de chacune d'elles. ↦ voir la page migration : émigration alsacienne et immigration en Alsace - avec références ↦ voir les origines des ascendants de Christian Emig

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Web site design and build by CdM Créations | Copyright © Christian C. Emig et Christian de Mittelwihr | Contact |