Blason de la Lorraine

[Agrandir]

Melay en Lorraine en 1681

Habitants:

1386 en 1804

1504 en 1851

549 en 1962

299 en 2006

![]()

Signature de Jean Masson en 1768

(né en 1740)

Signature de Jacques Masson,

Signature de Jacques Masson,maire de Melay (vers 1795)

Blason de Varanges

Habitants:

434 en 1841

369 en 1962

572 en 1990

811 en 2005

[Agrandir]

Alger de 1845 à 1962

[voir Généalogie Bouisson]

La famille Masson est originaire de Melay : un village situé dans une enclave lorraine en Franche-Comté et dépendant du baillage de Lamarche (Lorraine-Barrois). Il est aujourd'hui dans le département de la Haute-Marne et rattaché à la région Champagne-Ardennes.

Parmi les Masson de Melay, on trouve des notables (notaire, procureur du Roi, propriétaire terrien), des vignerons souvent propriétaires, des manoeuvriers (vignerons) et petits métiers, tels charron, tonnelier... et des militaires dans l'Armée napoléonienne. Jacques Antoine Masson, né en 1763, fut maire de Melay. Et Jean Baptiste Masson fut prieur de l'Abbaye cistercienne de Quincy et propriétaire à Chablis, dans l'Yonne (89). On retrouve quelque membres de la famille partis s'installer dans des villages proches de Melay comme à Voisey et Neuvelle-lès-Voisey, Laneuvelle (52-Haute-Marne), à Ainvelle, Lironcourt Vilotte (88-Vosges), à Barges (70-Haute-Saône).

< Répartition géographique des Masson de Melay au XVIIe - XVIIIe siècle, dans les environs de Melay.

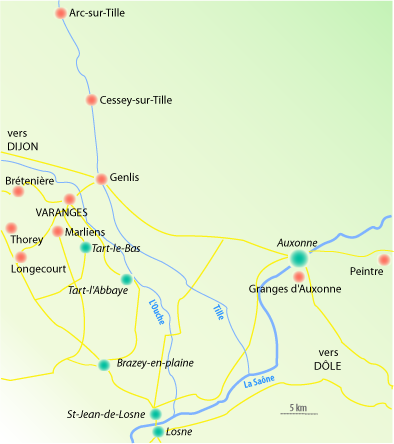

Dans les années 1750-60, Jean Baptiste Masson (né en 1712 à Melay) avec Françoise Marcillet et leurs enfants sont venus de Melay pour s'installer dans le SE de Dijon, à Auxonne (21-Côte d'Or) où il était tonnelier aux Granges. Son fils Jean Baptiste Masson (1736-1784) s'est marié avec Agathe Gaudot à Varanges, dont, à l'époque, la population se divisait en deux, les cultivateurs et propriétaires terriens et les manouvriers [*], à laquelle ils appartenaient. Un autre fils, Claude habitait avec son épouse Claudine Doisey à Cessey-sur-Tille. D'autres s'installent à Longecourt. Les parents meurent à Peintre dans le Département du Jura.

Répartition géographique des Masson venus de Melay au XVIIIe - XIXe siècle,

dans les environs de Varanges >

Masson Henry, né de père inconnu en 1824, dans une famille de manouvriers, est parti pour l'Algérie - probablement au milieu des années 1840. Le motif retenu pour son départ selon la mémoire familiale serait d'avoir été exilé comme communard-communiste (en 1848). Or, cela n'est pas historiquement crédible, peut-être d'avoir été considéré comme un "indésirable" par le futur Napoléon III, mais Varanges, ce n'est pas une banlieue parisienne... une copie à revoir ! D'autant que le communisme n'existait pas encore à cette époque. Les listes des inculpés de l'insurrection de 1848 et de ceux du coup d'État de 1851 ne mentionne aucun Masson Henry. Ci-dessous quelques lignes complémentaires... d'un clic. Généalogiquement, on perd sa trace après le recensement de 1841 où il est pointé à Genlis, il n'apparait plus dans les listes du recencesement de 1846.

En Algérie, il est devenu employé de chemin de fer. Il s'est marié avec une alsacienne Thérèse Gullÿ en 1861 à Alger ; elle avait émigré en Algérie en 1855 pour Tlemcen à l'âge de 14 ans. Tisserands, les Gullÿ vivaient à Thannenkirch (68), au pied du Haut-Königsbourg, et les Kernel (nom de famille de la mère de Thérèse) à Steige (67) au pied du Champ du Feu.

Leur fils Jean est né la même année à Mustapha (maintenant un quartier d'Alger). Après la mort de son épouse en 1866, il se remaria en 1867, toujours à Mustapha, avec Marie Allain, née dans les Deux-Sèvres, ses parents vivant à Saint-Martin-lès-Melle (près de Niort).

Arbre généalogique (lignée directe) des Masson [Melay >Varanges >Algérie >Provence]

Les derniers descendants de Henrÿ Masson qui est parti en Algérie vers 1845 sont revenus en France en 1962.

| Nota : L'arbre représenté ici ne tient compte que de la lignée directe. Les résultats généalogiques disponibles sont plus importants dans la base de données dévelopée par Christian et Anne EMIG (Marseille) - ci-contre. Les recherches généalogiques n'ont pu se baser sur la mémoire familiale, dont le seul souvenir se traduisait par une origine dijonaise ou des environs. Ce n'est qu'à partir de la consultation des Registres d'Etat-civil français d'Algérie que le fil ancestral a pu être retrouvé. |

|

|

|

|

|

Peintre |

-

Petit glossaire :

- Manouvrier : laboureur, ouvrier qui exécute de gros travaux à la journée [synonyme de journalier].

Lors du voyage d'Annie à Alger en avril 2009, elle a trouvé la tombe de Masson Henri , son grand-père maternel : elle sera prochainement nettoyée et remise en état. Elle se situe dans le cimetière chrétien d'Alger (Sainte-Eugène, aujourd'hui Bologhine Ibn Ziri). |

L'arrière-arrière grand-père d'Annie, Masson Henrÿ (1824-1879), est parti en Algérie probablement vers 1844-45, car c'est à cette période que l'on perd sa trace dans les environs de Varanges (Côte d'Or). Comme l'attestent divers écrits, c'était à cette époque que commençaient les départs massifs vers l'Algérie, notamment de Paris et de Lyon.

|

« Dès 1830 les foules ne se bousculèrent pas pour conquérir ce nouvel El Dorado. L'immigration s'est faite lentement. Petit peuple ouvrier-paysan parisien, paysans du midi, petits négociants, pas plus de 2000 à 3000 individus. Entre 1848 et 1852 la création de colonies agricoles attire "les indésirables parisiens" la plupart sont des ouvriers. Sur 20 000 départs pour l'Algérie, 3000 décèdent et environ 7000 rentrent en France. Les concessions sont abandonnées et redistribuées aux Espagnols en Oranie, à quelques allemands à la Sitida et le reste est concédé aux paysans venus du Sud de la France. Pour renforcer la colonie, des déportations successives sont nécessaires. D'abord les républicains opposés à Louis-Philippe, puis à Napoléon III mais à ce moment-là, il s'agissait davantage de donner un coup de balai dans les rues de Paris que de coloniser réellement l'Algérie. Cette mosaïque de population, allait du riche propriétaire terrien français de souche au petit paysan du midi, quelques alsaciens qui s’enfuirent de leur Alsace natale après 1870, tous les "miséreux" du bassin méditerranéen, les espagnols, les quarante huitards exilés, les communards, les maltais, les italiens, les "déclassés", puis les judéo-arabes. Tous vont former progressivement une société qui s'affirmera comme appartenant à une France algérienne. Les français de France étant perçus comme des compatriotes différents. La France, bien que lointaine, est omniprésente dans leur univers, alors que la grande majorité d'entre eux ne la connaissent pas. Elle participe à la part du rêve, elle est comme une mère qui présente un visage multiple, la force et l'autorité, la grandeur et la puissance, l'amour et le rejet. »

|

1848 : quelques nouvelles de la région dijonnaise... Depuis 1830, le sentiment républicain progresse peu à peu sous influence d'une bourgeoisie naissante, celle des affaires et du commerce. Les électeurs sont encore peu nombreux, à peine 5% de la population jusqu'en 1848. La classe bourgeoise y joue un rôle de plus en plus prépondérant. C'est la partie du mouvement, sensible aux idées républicaines. En outre les courants politiques sont divers et nombreux ; pourtant l'aspiration au changement est prédominante. À lire aussi : Bazin J. F., 2003. Histoire de Dijon. Gisserot, Paris, 123 p. |

|

Extrait de Bouchène A., Peyroulou J.-P., Tengour O. S. & S. Thénault (2012). Pour une histoire partagée et critique de l'Algérie à la période coloniale. In : Histoire de l'Algérie à la période coloniale, eds. Bouchène A., Peyroulou J.-P., Tengour O. S. & S. Thénault. La découverte, Paris, 717 p. « En matière de colonisation, le moment 1848 est associé à la « transportation» des insurgés de juin, décidée par le général Louis-Eugène Cavaignac (1802-1857). Dans les faits, pourtant, elle ne donna pas plus que quelques centaines de colons à l'Algérie. Les insurgés voués à la transportation, en effet, devaient d'abord être rassemblés à Brest et à Belle-Île. L'immense majorité des milliers d'hommes arrêtés, cependant, furent libérés, tandis que quelques centaines d'entre eux furent traduits devant des conseils de guerre. En janvier 1850, il restait moins de cinq cents détenus, qui furent alors effectivement envoyés en Algérie. Ces hommes furent acheminés - à pied - sur le site romain de Lambèse, où ils furent astreints à des fouilles archéologiques ainsi qu'à la construction de l'établissement pénitentiaire du même nom, appelé à fonctionner pendant toute la période coloniale. .../...

|